|

Resumen: En los últimos años se han sucedido en distintos países numerosas investigaciones dirigidas a conocer cuáles son las actitudes públicas hacia el castigo. Todas ellas tienen en común el haberse erigido como estudios que han desmontado el denominado “populismo punitivo” y que han presentado una opinión pública, en ocasiones, incluso, más benevolente con la respuesta que se ha de dar frente al delito que la presentada por políticos, profesionales de la Justicia y medios de comunicación. En nuestro país no existen estudios sobre opinión pública y actitudes punitivas hacia la delincuencia juvenil y, a pese a ello, la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores 5/2000 ya ha sufrido “en su nombre” diversas reformas. En el año 2008 el Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha realizó una investigación con el propósito de analizar cuál es en realidad la actitud de los ciudadanos hacia la respuesta al delito juvenil, y la visión que tienen de la delincuencia y del funcionamiento del sistema de Justicia juvenil. Los resultados obtenidos en este estudio son coincidentes con la literatura comparada, en tanto en cuanto permiten cuestionar que los ciudadanos demanden una respuesta más punitiva que la que actualmente regula la ley y la que imponen los jueces. No obstante, al mismo tiempo, en determinadas ocasiones, ante hechos violentos reclaman un mayor rigor punitivo. En realidad, la actitud presentada por la muestra lejos de ser unidimensional, es contradictoria y flexible. Así, aunque la visión que presentan de la delincuencia juvenil es exageradamente preocupante, comparten con la ley el objetivo preferentemente rehabilitador del castigo juvenil, y con los jueces la ambivalencia en el criterio educativo-sancionador de imposición de las medidas.

Palabras clave: Actitudes hacia el castigo, delincuencia juvenil, justicia juvenil, populismo punitivo.

I. Introducción

A partir de los años 80 se produjo, en la gran mayoría de países occidentales, un giro en la orientación de la política criminal hacia la retribución y la punición. El incremento de las tasas de la delincuencia y el aumento del miedo al delito hizo que surgieran las primeras voces que trataron de legitimar ese endurecimiento en base a las supuestas demandas punitivas de la ciudadanía ante la nueva realidad. Sin embargo, esas primeras aproximaciones de lo que los ciudadanos deseaban en relación con el castigo, se obtuvieron a través de rudimentarias encuestas de opinión. Con el tiempo ha ido surgiendo todo un cuerpo de investigación, mucho más sólido, que ha tratado de conocer en profundidad las actitudes hacia el castigo, poniendo en cuestión el denominado “populismo punitivo” y que ha presentado una opinión pública, en ocasiones, incluso, más benevolente con la respuesta que se ha de dar frente al delito que la presentada por políticos, profesionales de la Justicia y medios de comunicación (Roberts, 1992, Hough y Roberts, 1999, Cullen, Fisher y Applegate, 2000, Roberts y Hough, 2002, Maruna y King, 2004, Nagin, Piquero, Scott y Steinberg, 2006).

El objetivo principal perseguido por estos estudios ha sido captar la actitud pública hacia el castigo, y para ello han utilizado sofisticadas técnicas de investigación (1) capaces de apreciar, no sólo la opinión y la actitud general o abstracta, sino también la propensión particular de los ciudadanos hacia la respuesta que se ha de proporcionar a los sujetos que delinquen (Cullen y otros, 2000, Stalans, 2002 y Hutton, 2005). A través de éstas, los principales resultados que les han llevado a desmentir esta supuesta demanda más severa hacia la delincuencia han sido, de una parte, el hallazgo de una ciudadanía desinformada con una visión exageradamente preocupante sobre el tema en cuestión (Cullen y otros, 2000), y de otra, un revelador apoyo a las penas alternativas (salvo casos más graves o violentos) (Roberts, 2002) por parte de un público que en su respuesta hacia el delito es, en algunos casos, hasta más benevolente que los propios jueces (Hough y Roberts, 1999). Por otra parte, cuando estas investigaciones se han centrado, en especial, en conocer la actitud hacia la delincuencia y la justicia juvenil, los resultados son idénticos y más rotundos en relación con el apoyo generalizado hacia la óptica rehabilitadora (Cullen y otros, 2000 y Mears, Hay, Gertz y Mancini, 2007).

En nuestro país no existen estudios sobre opinión pública y actitudes punitivas hacia la delincuencia juvenil (2) y, pese a ello, la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de Menores 5/2000, cuestionada incluso desde antes de su publicación, ya ha sufrido “en su nombre” diversas reformas. Un claro ejemplo lo podemos encontrar en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 8/2006 que reforma en parte la de 2000 cuando apunta al aumento considerable de los delitos cometidos por menores como motivo de preocupación social y de que la ley haya perdido credibilidad por la sensación de impunidad de las infracciones más cotidianas y frecuentes, como son los delitos y faltas patrimoniales. Y en consecuencia, legitima a los jueces a compatibilizar el primordial interés del menor con una mayor proporcionalidad entre la respuesta sancionadora y la gravedad del hecho cometido. Esto es, la reforma se legitima en base a tres “presupuestos”: en primer lugar, que existe una gran preocupación social sobre el fenómeno de la delincuencia juvenil, en segundo lugar, que ésta afecta a la credibilidad de la ley, y en tercer lugar, que una respuesta más punitiva a determinados delitos sería, a la vez, apoyada y querida por los ciudadanos.

Partiendo de estas premisas, en el año 2008 el Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha realizó una investigación con el propósito de analizar cuál es en realidad la actitud de los ciudadanos hacia la respuesta al delito juvenil, y la visión que tienen de la delincuencia y del funcionamiento del sistema de Justicia juvenil. Para ello se replicó en parte un estudio desarrollado por Hough y Roberts (2004), cuyo objetivo era tratar de conocer la actitud pública hacia la delincuencia juvenil y el cambio operado en el sistema de Justicia de menores cuatro años atrás, a la vez que evaluaba la confianza ciudadana en el sistema penal de menores, el conocimiento respecto de su funcionamiento, la relación entre ambos y, en general, la actitud punitiva del público.

La investigación llevada a cabo y sus principales resultados se exponen a continuación, invitándonos a reflexionar sobre los verdaderos y complejos deseos de los ciudadanos respecto al castigo juvenil.

II. Metodología

Los resultados con los que se va a trabajar proceden de una investigación más amplia que se desarrolló en el Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre las percepciones, experiencias y actitudes de los adultos sobre el comportamiento antisocial y/o delictivo de los jóvenes en 2008.

La metodología llevada a cabo en esta investigación se detalla a continuación.

1. Muestra

Por cuestiones de infraestructura, se seleccionó Albacete como población objeto de estudio.

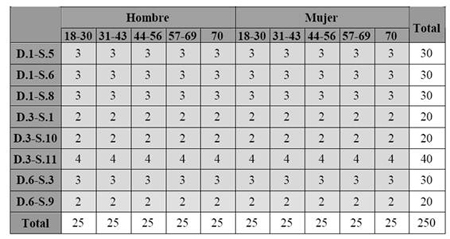

Tabla 1. Muestra planificada del estudio

Para obtener la muestra se utilizó un muestreo por conglomerados polietápico en el que el conglomerado o unidad de primera etapa fueron las secciones censales. Estas unidades censales se seleccionaron siguiendo el siguiente criterio: se consultó a la Comisaría Provincial de Albacete para que informara de los lugares que tienen identificados como zonas conflictivas por el comportamiento antisocial y/o delictivo de los jóvenes (3). Una vez identificadas estas zonas (1-5,1-8, 3-11 y 6-24), se seleccionaron en torno a estas zonas problemáticas (dentro del mismo distrito), otros dos tipos de zonas: tranquilas (6-3 y 6-9) y de paso (1-6, 3-1 y 3-10). Este último tipo se corresponde con aquellas zonas que sin poder calificarse como zonas conflictivas o pacíficas, pueden entenderse como zonas cercanas a zonas de conflicto y sobre las que interesa saber qué relación tienen con el objeto de estudio. Las unidades finales (individuos) fueron seleccionadas cubriendo cuotas de sexo y edad en edificios y hogares seleccionados de las secciones censales determinadas.

Como puede comprobarse en la tabla 1 en algunas zonas se han administrado más cuestionarios que en otras debido a que se ha intentado que el número de cuestionarios administrados en cada zona estuviera relacionado con el mayor o menor número de población de cada sección censal, para conocer estos datos se consultó el instrumento de explotación estadística del padrón que ofrece el INE en su página Web (www.ine.es). En la Tabla 1 también se puede comprobar que el tamaño de la muestra planificada fue de 250 individuos.

2. Cuestionario

El cuestionario diseñado es una adaptación de dos cuestionarios que se han utilizado en el contexto anglosajón. El primero de ellos es una adaptación de un modulo empleado en la British Crime Survey (en adelante BCS) de 2004/2005 sobre percepciones y experiencias de la conducta antisocial. El segundo cuestionario utilizado en esta investigación es una adaptación de uno más amplio que se utilizó en un estudio británico: Youth crime and youth justice: Public opinion in England and Wales (Hough y Roberts, 2004). Una vez traducidos y adaptados estos dos cuestionarios se logró diseñar un instrumento que midiera los tres aspectos que se querían analizar: percepciones, experiencias y actitudes de los adultos ante el comportamiento antisocial y/o delictivo de los jóvenes.

3. Trabajo de campo

El procedimiento de recogida de información fue mediante entrevista personal administrada en la mayoría de los casos en el domicilio de los entrevistados o en la calle donde estos vivían, cumplimentando el cuestionario establecido al efecto, y empleando para ello una duración media de entre 30 y 50 minutos. Los cuestionarios fueron administrados durante los meses de abril, mayo y junio de 2008 en la ciudad de Albacete, en las zonas censales previamente establecidas.

4. Variables utilizadas para medir las actitudes de los adultos ante la delincuencia juvenil y el sistema de justicia de menores

En primer lugar, se han utilizado una serie de variables que pretenden conocer la opinión de los encuestados sobre los jóvenes de hoy día, sobre el origen de la delincuencia (juvenil y adulta) y sobre cuál es el mejor modo de reducir la delincuencia (juvenil y adulta). En segundo lugar se encuentra un grupo de variables que pretende determinar el nivel de conocimiento que tiene el encuestado sobre la delincuencia, en general, y la juvenil, en especial, su magnitud, su tipología o los niveles de reincidencia. En tercer lugar se han empleado un grupo de variables que pretende conocer la opinión de los encuestados sobre la justicia penal, en general, y, en especial, la de menores. En cuarto lugar, el cuestionario incluye la “técnica del caso escenario” en donde se pide al encuestado que informe, ante determinados supuestos, qué medida cree que impondría un Juez de menores y cuál le gustaría al encuestado que se le impusiera. En esos casos-escenario se trata de explorar la opinión pública una vez se aporta información añadida sobre la naturaleza de los hechos, sobre la historia delictiva del menor, sus circunstancias psicosociales y su actitud reparadora hacia la víctima. Por último, en el estudio se utilizaron también un grupo de variables personales que son aquellas que hacen referencia a las características sociodemográficas del encuestado.

III. Resultados

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos en esta investigación sobre las actitudes de los adultos hacia el castigo que se debe proporcionar a los jóvenes que cometen conductas delictivas. En primer lugar, se van a exponer las características sociodemográficas de los encuestados. En segundo lugar, se van a resumir los resultados que exponen la opinión de los encuestados sobre la delincuencia juvenil (sus causas, su origen, su magnitud y evolución), así como su actitud más general y abstracta sobre las finalidades que debe perseguir el castigo juvenil. Finalmente, y en tercer lugar, tratará de explorarse la actitud particular de los encuestados a través del análisis de las respuestas proporcionadas a los casos escenario.

1. Características de la muestra

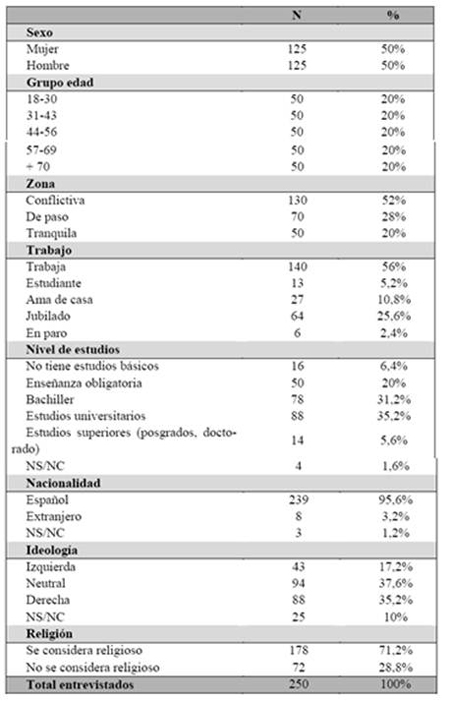

La tabla 2 muestra las características sociodemográficas de los sujetos que cumplimentaron los cuestionarios.

Tabla 2. Características sociodemográficas de la muestra

Como consecuencia de la estratificación la muestra es homogénea en cuanto a sexo y grupos de edad, tal y como puede comprobarse en la tabla 2. En el caso de las zonas de residencia en las que viven los encuestados, tal y como ya se advirtió en el apartado de metodología, se trataba de probar la validez del cuestionario como instrumento de medida, por ello se estimó conveniente que éste se administrará en gran medida en zonas consideradas conflictivas por el comportamiento antisocial y/o delictivo de los jóvenes. Por ello, tal y como muestra la tabla, el 52% de los encuestados viven en zonas calificadas como conflictivas, el 28% en zonas de paso y el 20% en zonas consideradas tranquilas.

A continuación, tal y como muestra la tabla 2, habría que poner de manifiesto la ocupación laboral, si la tiene, de los encuestados. En este sentido se puede observar que la muestra es bastante heterogénea porque a pesar de que más de la mitad de la muestra trabaja (56%), un número considerable de encuestados se encuentra en situación de jubilación, un 25,6%. Así mismo, también se ha encuestado a un número considerable de amas de casa (10,8%) y a estudiantes (5,2%) y a personas en paro (2,4%). Según la clasificación de puestos de trabajo que establece el INE la mayoría de trabajadores son profesionales, técnicos y similares (24,4%), comerciantes, vendedores o similar (11,6%), seguidos de propietarios, gerentes de hostelería, comercio y agricultura (6,8%).

En relación al nivel de estudios de los encuestados, éste es también bastante variado, si bien es cierto que el nivel de universitarios o de los que poseen estudios superiores es bastante alto, en total un 40,8%. Tan solo un 6,4% no tiene estudios, un 20% tiene enseñanza obligatoria y un 31,2% tiene bachiller. Si comparamos estos datos con los que ofrece el Ministerio de Educación en un informe del año 2006 (5) respecto al nivel de estudios de la población adulta (20-64 años) del año 2005, se puede comprobar que a nivel nacional la distribución del nivel de estudios es la siguiente: enseñanza primaria obligatoria o sin estudios (26,4%), enseñanza secundaria obligatoria (27,2%) bachiller (22,7%) y un 27,5% estudios universitarios.

Por lo tanto, efectivamente, la muestra estaría algo sesgada en este sentido ya que el número de encuestados con estudios universitarios es superior a la media nacional.

La muestra también tiene problemas de representación respecto a la población extranjera ya que el porcentaje de encuestados extranjeros es muy pequeño, un 3,2%, mientras que la población de extranjeros que se estima viven en esta población es de 6,2% (6).

Ideológicamente los encuestados, tal y como puede observarse en la tabla, se consideran en mayor medida neutrales (37,6%), seguidos de los encuestados que se consideran de derechas (35,2%) y por último los de izquierdas (17,2%). Llama la atención el hecho de que un 10% de los encuestados no haya querido contestar y no haya querido informar al encuestador de cuál es su opinión ideológica. Por último, también se quiere resaltar que la mayoría de los encuestados se consideran religiosos (71,2%), siendo casi todos (96,6%) católicos.

2. Actitudes generales

2.1. Opinión sobre jóvenes y delincuencia juvenil

En primer lugar, habría que poner de manifiesto la percepción negativa que los adultos tienen hacia los jóvenes de hoy día. Así un 88% de los encuestados considera que los jóvenes de hoy son menos respetuosos que los de hace 20 años. Esa percepción es especialmente negativa en el caso de los encuestados que se autoclasifican en la derecha ideológica (7).

En relación con la delincuencia juvenil la gran mayoría considera que su origen es producto fundamentalmente de factores sociales y económicos (87,8%), mientras que un grupo minoritario considera que es producto de una decisión individual y racional de la persona (7,3%) o de una deficiencia/enfermedad psíquica/adicción (4,9%). Unos resultados muy similares a los obtenidos cuando han sido preguntados por el origen de la delincuencia adulta (82,9%, 11,8% y 5,3%, respectivamente).

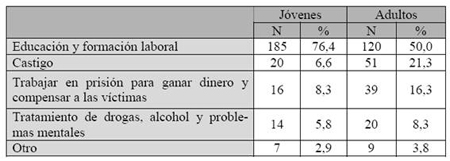

No obstante, aunque se atribuya un origen similar a ambos tipos de delincuencia las estrategias para su reducción son diferentes, a juzgar por los resultados que se muestran en la tabla 3.

Tabla 3. Estrategias para reducir la delincuencia en menores/ adultos

Así, mientras que la mejor forma para reducir la delincuencia juvenil se considera que es más disciplina en la familia y en la escuela (47,9%), para los adultos la mejor forma es condenas más duras (37,9%). Una opción que, aunque tiene también un respaldo considerable (13%) como opción para responder a los jóvenes que cometen delitos, se combina con otras estrategias menos punitivas como las de dar más oportunidades de empleo (13%), más apoyo para los padres (8%) o proporcionar más recursos para la escuela (6,7%).

Esas medidas de apoyo social también se han reclamado por alguno de los encuestados como estrategia para reducir la delincuencia adulta; así, un 15% considera que habría que dar más oportunidades de empleo (15%) y más apoyo para ser mejores observantes de la ley (11,7%).

Finalmente, tal y como puede observarse en la tabla, estrategias de prevención situacional como una mayor presencia de policía en las calles o el empleo de cámaras de vigilancia en sititos públicos son más recurridas como solución para reducir la delincuencia de adultos que para la juvenil.

Por lo general, son los encuestados que se autodefinen de derechas, los que se consideran religiosos y los que viven en zonas de paso los que apuestan por las condenas duras; mientras que, los que se autodefinen de izquierdas, no se consideran religiosos y viven en zonas conflictivas apoyan por el empleo, el tratamiento y un mayor apoyo como estrategias para reducir la delincuencia (8).

2.2. Conocimiento sobre el volumen, magnitud, tipología y reincidencia

Por lo general, se aprecia un gran desconocimiento por parte de los encuestados sobre los datos de la delincuencia juvenil. Así, un 79,5% considera que la delincuencia juvenil ha aumentado (9). Siendo su principal fuente de información las noticias de prensa, televisión y radio (46,8%) y lo que otra gente habla sobre ello (22,2%). En concreto, se considera que los delitos que más han aumentado son los violentos (34,1%) y los de drogas (30,3%).

Esa asimilación de la delincuencia juvenil con la delincuencia violenta también se observa en los resultados obtenidos a la pregunta de 100 delitos juveniles cometidos cuántos cree que son violentos. De forma mayoritaria los encuestados consideran que la mayoría son delitos violentos. Un 30% considera que entre el 76 y el 100% lo son y un 28% considera que son violentos entre un 51 y un 75% de los delitos cometidos.

Algo similar ocurriría con la opinión que tienen los encuestados sobre los niveles de reincidencia, la gran mayoría considera que el delincuente juvenil es reincidente. Así, un 34,4% considera que son reincidentes entre un 76 y un 100% de los delincuentes juveniles y un 20,4% considera que lo son entre un 51 y un 75%. Por otra parte, la percepción de los encuestados sobre lo que la delincuencia juvenil representa en el conjunto de la delincuencia en general parece también algo distorsionada. Así, un 48% de la muestra considera que entre el 26-50% de los delitos cometidos son cometidos por jóvenes y un 27,2% consideran que más del 50% de los delitos que se han cometido en el país lo han sido por jóvenes.

2.3 Opinión sobre la justicia de menores, el objetivo del castigo y el internamiento

En general, podría decirse que la opinión de los encuestados sobre el sistema de justicia de menores no es muy buena, el porcentaje de estos que considera que el trabajo que se realiza en los Juzgados de menores es malo o muy malo es de un 43,2%. Junto con la mala opinión habría que situar también el gran desconocimiento que los encuestados han reflejado sobre la justicia de menores; así un 28% no se considera capaz de emitir un juicio sobre la calidad del trabajo realizado y han declarado no sabe/no contesta. Un 21,6% consideraría que el trabajo que se realiza es correcto y solo un 7,2% considera que el trabajo es muy bueno o excelente.

Respecto al trato que el sistema (Juzgados y Policía) depara a los jóvenes delincuentes, mayoritariamente, se considera que es muy benevolente. Así un 33,7% considera que el trato es un poco indulgente y un 26,9% lo califica de muy indulgente. En esta ocasión el porcentaje de encuestados que no se atreven a opinar también es muy alto (14,9%).

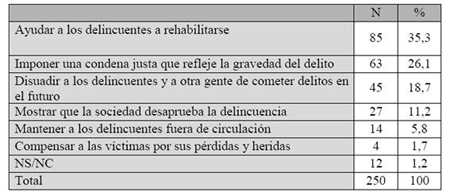

Por otra parte, en la investigación también se quiso conocer cuál es la opinión en abstracto que tiene la ciudadanía sobre la finalidad que se le atribuye a la justicia de menores, en general, y a la privación de libertad como castigo, en particular.

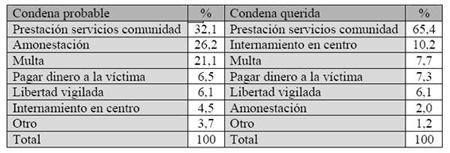

Así, y en relación a la primera cuestión pueden observarse los resultados que arroja la tabla 4.

En principio, la finalidad rehabilitadora parece ser la opción preferida por los encuestados (35,3%) y especialmente por el grupo de encuestados de 57 a 69 años de edad (10). Por otra parte, un 29,9% optaría por una finalidad retributiva, en la medida que un 18,7% considera que la finalidad debe ser disuadir al delincuente y/o futuros delincuentes y un 11,2% pretende mostrar el reproche de la sociedad. Un 26,1% prefiere apostar por una visión más proporcionalista del castigo, ya que considera que éste debe imponer una pena justa que refleje la gravedad del delito.

Ésta es la opción preferida por los sujetos que se autoclasifican en la derecha ideológica y el grupo de edad más joven (11). Finalmente, las opciones minoritarias son la incapacitadora, un 5,8% considera que la condena debe tratar de mantener a los delincuentes fuera de circulación, y la reparadora, tan sólo un 1,7% considera que el objetivo debería ser compensar a las víctimas, siendo el grupo de más edad de la muestra el que más prefiere esta opción.

En último lugar, se muestran los resultados sobre el énfasis que los encuestados creen que debería darse a la privación de libertad como castigo. En este caso, se ha pedido también la opinión sobre el énfasis que debe darse al internamiento con adultos para comparar los posibles matices que esta opción de respuesta pueda proporcionar cuando se diferencia entre población adulta y juvenil.

Tabla 5. Énfasis del internamiento

En efecto, parecen observarse diferencias respecto a la finalidad que los encuestados le atribuyen a la privación de libertad cuando ésta se realiza con población adulta. Así, la educación y la formación parecen una opción más preferente con los jóvenes y aunque también lo es con adultos con este sector de la población hay muchos (21,3%) que optan por poner el énfasis en el mero castigo. En este caso los sujetos que se consideran de derechas, que viven en zonas de paso y que tienen más edad prefieren el castigo como énfasis en la privación de libertad tanto en jóvenes como en adultos y los que se consideran ideológicamente neutrales, viven en zonas tranquilas y tienen entre 57 y 69 años apuestan por poner el énfasis en la educación y la formación laboral (12).

3. Actitudes particulares: resultados de los casos escenario

Uno de los métodos más empleados para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la severidad con la que se aplican las leyes es la técnica del caso escenario. Como indican Hough y Roberts (2004), las preguntas más generales pueden revelar el desencanto del público pero son un mal test para saber si a los ojos de la ciudadanía los jueces están enjuiciando de un modo correcto. Según informa la literatura comparada el resultado es que la gente se muestra mucho más punitiva cuando se pregunta sobre una cuestión de enjuiciamiento “en general”, que cuando se les pregunta por un caso en concreto (Cullen y otros, 2000, Stalans, 2002 y Hutton, 2005). Por lo general los ciudadanos no están bien informados y desconocen bastante cómo se aplican las leyes penales, algo que todavía se agrava más en el caso de la justicia de menores, por las especialidades que en esta jurisdicción se prevén.

Como consecuencia de este escaso conocimiento público sobre la práctica judicial la mayoría de las preguntas generales se responden teniendo en cuenta estereotipos y pensando siempre en los casos más graves y peligrosos que han trascendido a la opinión pública. El caso escenario permite incluir información añadida, especialmente detalles sobre la naturaleza de los hechos o sobre las características psicosociales del delincuente, que evitan el riesgo de responder de manera estereotipada.

En concreto, en esta investigación se diseñaron los siguientes casos: el caso 1, con el que se pretendía conocer la opinión de los encuestados ante un supuesto en el que tan solo se valora la edad (16 años) y la naturaleza de los hechos (un delito de robo sin violencia); el caso 2, que incorpora la naturaleza violenta de los hechos (un delito de robo con violencia) y la existencia de antecedentes; el caso 3, que ofrece al encuestado abundante información sobre el joven infractor respecto a su edad (casi es mayor de edad), su situación escolar (ha abandonado sus estudios) y familiar (su familia tiene dificultades económicas), y sobre la naturaleza de los hechos (un delito de robo en casa habitada); los casos 4 y 5, que plantean la opción del uso de alternativas si el joven cumple unos meses de libertad vigilada, repara el daño, se disculpa ante la víctima y realiza servicios en beneficio de la comunidad; y los casos 6 y 7, que piden al encuestado que valore la gravedad de la condena impuesta ante dos jóvenes que han cometido dos hechos de igual naturaleza (delito de robo en casa habitada), pero uno ha reparado el daño y se ha disculpado con la víctima y el otro no.

Los resultados hallados a través de esta técnica son los siguientes:

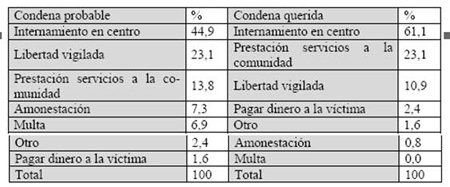

Caso 1: Delito de robo sin violencia por valor de 360 euros

Tabla 6. Condena para caso escenario 1

En el primer caso, como puede observarse en la tabla 6, las opciones elegidas como condena probable (esto es, condena que el encuestado cree que aplicará el Juez) son, en primer lugar, la prestación de servicios a la comunidad (32,1%), seguido de amonestación (26,2%) y de multa (21,1%). Las condenas que los sujetos encuestados consideran con menor probabilidad de ser impuestas por el juez son la libertad vigilada (6,1%) y el internamiento en centro (4,5%).

De otro lado, cuando se les pide que elijan la que ellos quieren que sea impuesta para el mismo caso, la prestación de servicios a la comunidad obtiene el doble de apoyo (65,4%), aunque también se eleva el apoyo al internamiento en centro (10,2%) que es elegido en segundo lugar. No obstante, hay que poner de manifiesto que los sujetos que respondieron el internamiento como condena querida (10,2%) se le preguntó, a su vez, si encontrarían aceptable el cambio de internamiento por una condena que comprendiera libertad vigilada, trabajos no remunerados para la comunidad y compensación a las víctimas, a lo que el 52% contestó que sí encontraría aceptable el cambio, mientras que el 48% respondió negativamente.

Caso 2: Delito de robo con violencia por reincidente

Tabla 7. Condena para caso escenario 2

Como muestra la tabla 7, para este segundo caso los encuestados se declinan por el internamiento en centro (44,9%) como la opción de condena con mayor probabilidad de ser impuesta por el juez y por la libertad vigilada como segunda opción (23,1%). En este sentido llama la atención que son los encuestados que viven en las zonas más tranquilas los que consideran que la libertad vigilada será la medida impuesta por el juez y los de las zonas conflictivas los que consideran que será el internamiento (13).

Respecto de la condena querida en este segundo caso, un mayor número de encuestados desea que se imponga el internamiento en centro (61,1%), seguido de un 23,1% que prefiere la medida de prestación de servicios a la comunidad (23,1%).

Esa mayor preferencia por el internamiento lo es, en especial, del grupo de encuestados que se autodefinen idelógicamente de derecha, mientras que son los que se autodefinen como neutrales los que menos lo prefieren (14).

En este supuesto la pregunta de cambio de internamiento que se realizó a los sujetos que lo habían elegido como condena querida, obtuvo respuesta afirmativa en el 62,2% y negativa en el 37,2%. Hallándose idéntica preferencia por el internamiento entre los sujetos de la derecha ideológica (15).

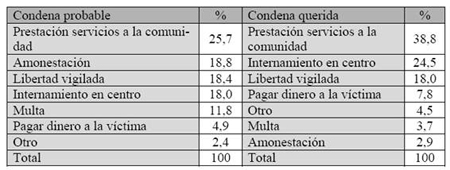

Caso 3: Delito de robo en vivienda por valor de 715 euros

Tabla 8. Condena para caso escenario 3

Como puede apreciarse en la tabla 7, el 25,7% de los encuestados opinan que la prestación de servicios a la comunidad es la condena que tiene más probabilidades de ser impuesta por el juez, seguido de la amonestación, libertad vigilada e internamiento en centro con porcentajes que se sitúan en torno al 18%.

Para la condena querida, la prestación de servicios a la comunidad ocupa también el primer lugar en la preferencia de los encuestados (38,8%), si bien la designada en segundo lugar es el internamiento en centro (24,5%). En este caso, de entre aquellos que han optado por internamiento como condena querida el 51,7% no está dispuesto a evitarlo, frente a un 48,3% que sí lo está.

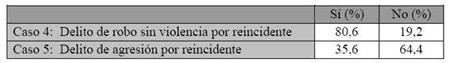

Casos 4 y 5: Opinión de los encuestados ante la opción del uso de condenas alternativas al internamiento

En estos dos casos se les pregunta a los entrevistados si considerarían aceptable el cambio de internamiento por la siguiente condena alternativa: tres meses de libertad vigilada, además de escribir una carta formal de disculpa, pagar el dinero y hacer 100 horas de servicios a la comunidad.

Tabla 9. Cambio de internamiento a favor de condena alternativa

Como se observa en la tabla 9, ante el delito de robo un 80,6% de los sujetos encuestados cambia internamiento por la condena alternativa. Por el contrario, en el delito de agresión sólo respalda esta opción alternativa el 35,6% de la muestra. Es interesante resaltar como en ambos casos son los sujetos que se autodefinen como la izquierda ideológica o neutral los que apoyan en mayor medida la condena alternativa, mientras que la derecha ideológica respalda mantener el internamiento.

También respaldan esta opción los que viven en zonas definidas como tranquilas y la rechazan los que viven en zonas de paso (16).

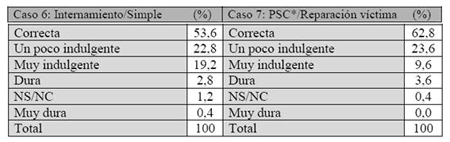

Casos 6 y 7: Valoración de la gravedad de la condena ante dos hechos delictivos de igual naturaleza

Por último, el cuestionario incluye dos preguntas en las que se les pide que valoren la gravedad de la condena en dos casos de igual naturaleza; en el primero lo jueces imponen internamiento, y en el segundo, la medida de trabajar 200 horas en beneficio de la comunidad además de la reparación del daño y la disculpa a la víctima.

Tabla 10. Evaluación de condena en delito de robo en vivienda por reincidente

Como se aprecia en la tabla 10, para ambos casos la opción elegida es “correcta” (53,6% vs. 62,8%), seguido de “un poco indulgente” (22,8% vs. 23,6%). Si bien parece que la opción comunitaria reparadora obtiene más respaldo como respuesta correcta. En ambos casos, las opciones de “dura” o “muy dura” han sido consideradas por muy pocos sujetos.

IV. Discusión

1. Percepción distorsionada sobre los jóvenes y la delincuencia juvenil

Lo primero que debe destacarse de los datos obtenidos en este trabajo es que la mayoría piensa que los adolescentes de hoy son menos respetuosos y peores que los adolescentes de generaciones pasadas. Esta visión de la juventud no se restringe ni al público español, ni al tiempo en que vivimos, ya que es un dato que ha sido documentado una y otra vez por las investigaciones criminológicas (Bartolomé y Rechea, 2005). De hecho, el estudio realizado por Hough y Roberts (2004) en el Reino Unido y Gales encontró un porcentaje similar al hallado en esta investigación (84% vs. 88,8%).

Junto con esa visión negativa de la juventud destaca también el gran desconocimiento sobre la delincuencia juvenil en general. Así, se ha comprobado que la mayoría de los encuestados consideran que la delincuencia juvenil tiene una magnitud mucho mayor que la real. La gran mayoría cree que gran parte de la delincuencia está protagonizada por jóvenes; sin embargo, si acudimos a los datos que ofrecen las instancias oficiales se puede comprobar que la proporción de detenidos juveniles asciende tan solo a un 8,6% (17).

Además de esa visión sobredimensionada de la delincuencia juvenil los encuestados consideran que ésta va en aumento, que es fundamentalmente violenta y que los que delinquen lo hacen una y otra vez, a juzgar por sus altas estimaciones sobre el número de reincidentes. Y ello, a pesar de que los datos disponibles digan precisamente de lo contrario; la delincuencia juvenil ha disminuido en los últimos años, el porcentaje de delitos violentos se sitúa en torno al 35%, y el grado de reincidencia no supera el 25-35% dependiendo del indicador que se empleé (Fernández-Molina, Bartolomé, Rechea y Megías, 2009, Fernández-Molina, 2008, Capdevilla y Ferrer, 2009).

Esta visión negativa que tiene la muestra coincide con otros resultados hallados por la investigación científica (Roberts, 1992, Roberts, 2004, Cullen y otros, 2000, Hough y Roberts, 2004, Maruna y King, 2004, Gelb, 2006 y Varona, 2008). La explicación que ofrecen Hough y Roberts (2004) a esta distorsión es que, independientemente, de que la delincuencia aumente, disminuya o se mantenga estable, la opinión pública siempre le atribuye una dimensión mayor y más grave. Según los autores, en gran parte está percepción es generada por los medios de comunicación que no reflejan la realidad (de la misma opinión Beckett y Sasson, 2004, Roberts, 2004, Bishop, 2006 y Gelb, 2008). Esta explicación resulta coherente con los resultados hallados en esta investigación, ya que gran parte de los encuestados señalan que su percepción de que la delincuencia ha aumentado proviene de las noticias de prensa, televisión y radio (46,8%).

Otro aspecto que tampoco resulta muy bien parado en la valoración pública es el trabajo que se realiza desde el sistema de justicia de menores (en el mismo sentido respecto a la justicia española Toharia y García de la Cruz, 2005). Como se ha podido comprobar los resultados muestran una opinión pública que, o bien desconoce el trabajo que se realiza por estas instancias, o bien posee visión muy negativa sobre el mismo. Considerando, además, de manera mayoritaria que el trato que se depara por el sistema a los infractores juveniles es muy benevolente (en el mismo sentido respecto al sistema penal británico Hough y Roberts, 1999). Es interesante resaltar como esa percepción negativa ha estado presente en el debate público español prácticamente desde el principio, ya que desde que se aprobara la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores en el año 2000, ésta se ha visto sometida a numerosas reformas. Todas ellas sustentadas en fortalecer y endurecer la respuesta al infractor juvenil y, por tanto, amparadas en la supuesta benevolencia de la legislación (más ampliamente en Fernández-Molina, 2008 y Bernuz y Fernández-

Molina, 2008).

En definitiva, los resultados obtenidos coinciden con los principales hallazgos de la investigación criminológica que han puesto de manifiesto la visión negativa de la juventud, las concepciones erróneas del público en lo relativo a la delincuencia y al sistema penal, en general, y a la delincuencia y a la Justicia juvenil, en particular.

2. Apoyo a la educación y a la rehabilitación como estrategia para responder a los delincuentes juveniles

A pesar de tener una visión muy negativa de la delincuencia juvenil, los resultados revelan que muchos encuestados están a favor de la óptica rehabilitadora de las condenas. Así, por un lado, el imponer condenas más duras no se considera una estrategia adecuada para reducir la delincuencia juvenil. En este caso, relegan a la justicia de menores a un segundo lugar y optan por una mayor actuación disciplinaria en la familia y la escuela como principal agente de cambio (47,9%). Del mismo modo la misma perspectiva rehabilitadora se reclama como principal objetivo cuando se priva de libertad a los menores (76,4%). Y ello aun cuando la condena impuesta sea el internamiento, teniendo en cuenta que la mayoría de los sujetos señalan que el énfasis del mismo reside en la educación y formación laboral (76,4%).

Este apoyo a la óptica rehabilitadora de la condena juvenil en general, se hace aún más evidente al contrastarlo con la respuesta mostrada hacia la adulta, para la que invocan más castigos y menos rehabilitación. Y es que parece ser, tal como han señalado y advertido otros estudios, que el público legitima un tratamiento diferente para los más jóvenes (entre ellas, Cullen y otros, 2000, Hough y Roberts, 2004, Scott, Reppucci, Antoniskak y De Gennaro, 2006 y Mears y otros, 2007).

Por otro lado, al valorar la actitud particular en los casos escenario la muestra es también favorable a la rehabilitación. Es lo que ocurre en el caso 1, un robo sin violencia, en el que la prestación de servicios es la condena querida en mayor medida (65,4%), a la que habría que sumarle el respaldo obtenido para la libertad vigilada (6,1%) y en menor medida en el caso 3, en el que más de la mitad de la muestra (56,8%) optan por o bien por la prestación de servicios o por la libertad vigilada como condena querida para un robo en vivienda. Ese mismo apoyo a la rehabilitación se aprecia también cuando se producen además actuaciones que tratan de compensar a la víctima. Es lo que ocurre en el caso 4, en el que los encuestados optan por una medida alternativa al internamiento, en el caso de un robo sin violencia pero cometido por un reincidente y en el caso 7 cuando se considera mayoritariamente adecuada (62%) o sólo un poco indulgente (23%) el condenar a un menor reincidente que ha robado en una casa a una medida comunitaria si además se realiza una reparación del daño y una petición de disculpas a la víctima.

Estos resultados que presentan una muestra favorable a la filosofía rehabilitadora del castigo son coincidentes con la literatura criminológica que ha evidenciado que en casos delictivos de naturaleza no violenta, el público se decanta mayoritariamente por las penas alternativas (Cullen y otros, 2000, Roberts, 2002, Mayhew y Van Kesteren, 2002, Beckett y Sasson, 2004, Nagin, Piquero, Scott y Steinberg, 2006) o que cuando las penas incorporan algún tipo de compensación a las víctimas el apoyo público al uso de las alternativas aumenta (Cullen y otros, 2000 y Roberts y Stalans, 2004).

Por otra parte, los resultados han puesto de manifiesto que la preferencia por el ideal rehabilitador, estaría relacionada con los valores y las creencias profundas de las personas. Así, la ideología o la religiosidad están detrás de algunas de las preferencias que los encuestados han mostrado respecto al castigo. Así mismo, es interesante poner de manifiesto que el grupo de edad 57-69 años son los que muestran un perfil más rehabilitador, sin que esta preferencia se encuentre mediada por otras variables, como puede ser la ideología. Es posible que este grupo de edad contemple mayores esperanzas en el ideal rehabilitador en la medida que éste y aquellos han sido, por decirlo de algún modo, coetáneos.

Finalmente, también se han hallado algunas preferencias que, siguiendo la clasificación de Maruna y King (2004), estarían relacionadas con explicaciones instrumentales de las actitudes hacia el castigo (mayor probabilidad y miedo a ser víctima de delito). En el caso de esta muestra los sujetos que viven en zonas consideradas tranquilas son los que apoyan en mayor medida la educación y la formación como estrategia para intervenir con los menores infractores, apoyo que no es tan claro de los sujetos que viven en zonas conflictivas o de paso.

3. ¿Educación o castigo o educación y castigo?: actitud particular hacia el castigo juvenil

A pesar de lo mantenido más arriba, también es cierto que la investigación criminológica ha evidenciado que ante hechos de naturaleza violenta el público retira su apoyo a las penas alternativas (Cullen y otros, 2000), aún cuando media la óptica restaurativa (Roberts y Stalans, 2004). Algo que también han puesto de manifiesto los resultados de esta investigación en los casos escenario 2 y 5. La desaprobación que estos casos causaron en los sujetos entrevistados hizo que, de forma no reflexiva, optaran rápidamente por la medida más severa (18).

Este dato introduce un matiz relevante y es que el público al igual que el legislador ante algunos delitos, especialmente los violentos, hace primar como criterio determinante para la imposición de las medidas la naturaleza de los hechos, minimizando la atención a las circunstancias psicosociales del menor, principio que originalmente y de manera general hace primar la justicia de menores como principal elemento diferenciador de la justicia de adultos.

Por otra parte, y a la vista de los resultados, la actitud de la muestra hacia la respuesta que merecen los menores que delinquen resulta ambivalente, ya que su preferencia por las penas alternativas o por el internamiento viene condicionada por la clase de delito que enjuicie el caso. En efecto, como han señalado los expertos en numerosas ocasiones, el público no tiene unas actitudes fijas o unidimensionales respecto al castigo, sino que con frecuencia éstas son contradictorias, flexibles y frágiles (Hutton, 2005). Por lo tanto, considerar como se ha hecho en el debate político, que el público sólo reclama mano dura es subestimar la complejidad de las sensibilidades públicas hacia el castigo (Cullen y otros, 2000, Becket y Sasson, 2004), complejidad que se acentúa cuando hablamos de actitudes hacia el castigo juvenil (Nagin y otros, 2006, Bishop, 2006 y Mears y otros, 2007).

Con frecuencia la literatura especializada ha contribuido a extender la idea de presentar la finalidad del castigo, en general, y del juvenil, en particular, como una dicotomía entre la educación y el castigo, donde si se apoya un extremo obligatoriamente se tiene que rechazar el otro (más ampliamente en Fernández-Molina, 2008). Sin embargo, esto ocurre sólo en el debate académico y por extensión en muchas ocasiones también en el político, pero no es lo que ocurre en la sociedad.

Los ciudadanos son capaces, al atribuirle una finalidad al castigo, de albergar al tiempo intereses rehabilitadores y punitivos (Mascini y Houtman, 2006). Como se decía más arriba, los resultados de esta investigación muestran a unos ciudadanos ambivalentes pero no dicotómicos. Y es que si se sigue el debate académico y político corremos el riesgo de perdernos en falsas dicotomías (Mathews, 2005). El público por lo general reclama al tiempo que se haga justicia, que se defienda a la sociedad y que se rehabilite al delincuente (Cullen y otros, 2000) o como indica Bishop (2006), lo que los ciudadanos en última instancia ansían es que la delincuencia descienda, se atienda a la estrategia que se atienda.

Esa ambivalencia, por otra parte, parece ser consustancial al propio sistema de justicia de menores (Muncie y Hughes, 2002) porque no solo los ciudadanos presentan una visión dual sobre el castigo juvenil, sino que, como ha puesto de manifiesto la literatura científica, es con frecuencia el resultado de la aplicación de la ley que realizan los operadores jurídicos del sistema de justicia de menores. En efecto, los resultados de la aplicación práctica realizados en los últimos años reflejan una justicia de doble vía que responde de manera benevolente y educativa con los menores más normalizados que cometen delitos menos graves y de forma contundente y más severa con los menores más problemáticos que cometen delitos graves (Junger-Tas, 1994, Walgrave, 1994; para el caso español Fernández-Molina, 2008). Por lo tanto, parece ser que el problema radica en los delitos de naturaleza violenta.

Son esta clase de comportamientos los que crean desconcierto. Así, los sujetos que en principio se muestran favorables a la educación y la rehabilitación, ante hechos graves y/o violentos abandonan sus principios y optan por una respuesta más dura. Ese desconcierto generalizado ha sido el causante de las múltiples reformas que se han realizado en los sistemas de justicia juvenil de muchos países, donde gran parte de los cambios legislativos han afectado exclusivamente a la regulación de los hechos más graves de naturaleza violenta (Bishop, 2006, Mears y otros, 2007 y Bernuz y Fernández-Molina, 2008).

La cuestión será pues determinar qué hay detrás de esas actitudes punitivas en sujetos que comparten otras actitudes más suaves ante hechos de otra naturaleza. Así, por ejemplo, su preferencia ¿nace de la creencia de que una respuesta punitiva es una respuesta más efectiva o es una respuesta considerada más “justa” que atiende a razones retributivas de justo merecimiento?

Por último y para finalizar, hay dos cuestiones que no pueden obviarse a la hora de interpretar estos resultados Por un lado, es posible que los ciudadanos al considerar que la justicia juvenil funciona de forma ineficaz y los jueces son excesivamente benévolos al imponer las medidas, se sientan en la obligación de ser más severos (Hough y Roberts, 1999, Varona, 2009). Por otro lado, hay que valorar de igual modo las limitaciones de la investigación y de la metodología aplicada. Algunos autores (entre otros, Cullen y otros, 2000, Stalans, 2002 y Hutton, 2005) han señalado los problemas metodológicos que puede conllevar el uso de la técnica del caso escenario para estudiar las actitudes públicas hacia el castigo, reclamando la necesidad de una depuración en la técnica que permita conocer mejor por qué los sujetos opinan en el caso general unas cosas y en el particular otras. Para ello, entre otras consideraciones, habrá que tener en cuenta cómo las personas interpretan e integran la información con sus creencias previas y con sus valores para formar opiniones sobre el castigo. Así mismo, habrá que perfeccionar el instrumento para poder medir el efecto de algunos aspectos que pueden afectar a la valoración del caso como es el caso de la reincidencia o la mayor edad del sujeto que en esta investigación no han sido evaluados de manera correcta y no sabemos si en este punto público y legislador coinciden de igual manera que en otros supuestos como la naturaleza de los hechos.

V. Conclusiones

Los resultados expuestos permiten subrayar que, tal y como las investigaciones comparadas han documentado, no existen datos relevantes que permitan calificar a los ciudadanos de punitivos, o demandantes de una respuesta más severa hacia el delito juvenil, por las siguientes razones:

En primer lugar, la actitud inicial presentada por los sujetos en las preguntas más generales es claramente favorable a la óptica educativa y rehabilitadora, pues otorgan a la familia la función preventiva, priorizan en las condenas juveniles el objetivo rehabilitador y en el internamiento la educación y formación laboral, anteponiendo todas estas respuestas a otras que implican estrategias de control, penalizadoras o de mero castigo.

Y, en segundo lugar, en las respuestas a los casos escenario también se muestran muy favorables al uso de penas alternativas, sobre todo hacia aquellas que comprenden algún tipo de restauración a la víctima o la comunidad.

En consecuencia, a través de esta primera aproximación se puede establecer que los ciudadanos comparten el objetivo prioritario de la legislación de menores, y que mayoritariamente su demanda de respuesta hacia el delito juvenil no se funda en el castigo, sino en el trabajo educativo con un fin rehabilitador.

No obstante, hay dos datos que añaden complejidad a esta primera conclusión general. Por una parte, la visión exageradamente preocupante que presentan los sujetos respecto del fenómeno delincuencial juvenil y por otra, el mayor rigor punitivo que rodea a una clase de delitos. Curiosamente ambos datos fueron utilizados, tal como se ha reflejado en la introducción, en la reforma de la Ley 8/2006 para endurecer la respuesta de la ley ante determinados delitos. Nuestros resultados permiten realizar dos interesantes observaciones al respecto: la primera, es que ambas circunstancias (preocupación y rigor punitivo) en efecto se dan, y la segunda, es que las opiniones que sustentan estas visiones parecen descansar en una falsa creencia de lo que la delincuencia juvenil y el trabajo judicial al respecto realmente es.

Futuras investigaciones habrán de estudiar más en profundidad qué subyace tras esas actitudes hacia el castigo, analizar su verdadera naturaleza y determinar las razones más concretas de esa ambivalencia y si un mayor conocimiento sobre la delincuencia y la Justicia juvenil (su magnitud real, el origen de sus causas, los resultados de eficacia obtenidos con la intervención, etc.) modifican ese mayor rigor punitivo. Esto es, analizar cuál es la actitud hacia el castigo juvenil de un público informado. Conocer más y mejor la razón de ser de esas actitudes ayudaría a dar legitimidad o no a las reformas legislativas que el sistema de justicia de menores ha sufrido por “atender” las demandas sociales.

Bibliografía

-Beckett, K. y Sasson T. (2000) The Politics of Injustice: Crime and Punishment in America. Thousand Oaks, CA: Sage.

-Bernuz Beneitez, Mª J. y Fernández Molina, E. (2008) “La gestión de la delincuencia juvenil como riesgo. Indicadores de un nuevo modelo”. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. Vol. 10. Núm. 13:13:1-13:20. http://criminet.ugr.es/recpc/10/recpc10-13.pdf

-Bishop, D. M. (2006) “Public opinion and juvenile justice policy. Myths and misconceptions” en Criminology and Public Policy. Vol. 5 (4): 653-664.

-Capdevilla Capdevilla, M. y Ferrer Puig, M. (2009) Tasa de reincidencia penitenciaria 2008. Barcelona: CEJFE.

-Cullen, Francis T., Fisher, Bonnie S. and Applegate, Brandon k. (2000) “Public Opinion about Punishment and Corrections" en Crime and Justice: A Review of Research. Chicago: University of Chicago. Vol. 27: 1–79.

-Bartolomé Gutiérrez, R. y Rechea Alberola, C. (2005) “Violencia y conducta antisocial” en Congreso ‘Ser adolescente hoy': libro de ponencias. Madrid: Fundación de Ayuda contra la drogadicción. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pp. 213-224.

-Fernández Molina, E (2008) “Balance de los cinco primeros años de vigencia de la LO 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores”. Informe Consejo General del Poder Judicial. Sección Estudios Sociológicos y Estadísticos.

-Fernández Molina, E (2008b) Entre la educación y el castigo: un análisis de la justicia de menores en España. Valencia: Tirant lo Blanch.

-Fernández Molina, E., Bartolomé Gutiérrez, R., Rechea Alberola, C. y Megías Boró, A. (2009) “Evolución y tendencias de la delincuencia juvenil en España”. Revista Española de Investigación Criminológica. Núm. 7. http://www.criminologia.net/pdf/reic/ano7-2009/a72009art8.pdf

-Gelb. K. (2008) Measuring Public Opinion about Sentencing. Melbourne: Sentencing Advisory Council.

-Hough, M. y Roberts, J. (1999) “Sentencing Trends in Britain: Public Knowledge and Public Opinion” en Punishment and Society. Vol. 1 (1): 11-26.

-Hough, M. and J. Roberts (2004) Youth crime and youth justice: Public opinion in England and Wales. Bristol: Policy Press.

-Hutton, N. (2005) “Beyond populist punitiveness?” en Punishment and Society. Vol. 7 (3): 243-258.

-Junger-Tas, J. (1994) “Will the juvenile system survive?” en European Journal on Criminal Policy and Research. Vol. 2 (2): 76-91.

-Maruna, S. King, A. (2004) “Public Opinion and Community Penalties” en Bottoms, A. Rex, S.Robinson, G. (eds.) Alternatives to Prison. Cullompton: Willan Publishing, pp.83-112.

-Mascini, P. y Houtman, D. (2006) “Rehabilitation and repression. Reassessing their ideological embeddedness” en British Journal of Criminology 46(5): 822-836.

-Mayhew, P. y J. van Kesteren (2002) “Cross national attitudes towards punishment” en J. Roberts and M. Hough (eds) Changing attitudes to punishment: Public opinion, crime and justice. Cullompton: Willan Publishing, pp. 63-92.

-Mears, D., Hay, C., Gertz, M y Mancini, C. (2007) “Public opinion and the foundation of the Juvenile Court” en Criminology. Vol 45 (1): 223-257.

-Muncie, J y Hughes, G (2002) “Modes of youth governance: political rationalities, criminalization and resistance” en Muncie, J; Hughes, G y McLaughin, E (Ed) Youth justice. Critical readings. London: SAGE. pp.1-18.

-Nagin, D., Piquero, A., Scott, E., and Steinberg, L. (2006) “Public preferences for rehabilitation versus incarceration of juvenile offenders: Evidence from a contingent valuation survey” en Criminology and Public Policy. Vol. 5 (4): 301-326.

-Roberts, J. V. (1992) “Public Opinion, Crime, and Criminal Justice” en Crime and justice: A review of research. Chicago: University of Chicago. Vol. 16: 99–180.

-Roberts, J. V. (2002) “Public opinion and the nature of community penalties: international findings” en J. Roberts and M. Hough (eds) Changing attitudes to punishment: Public opinion, crime and justice. Cullompton: Willan Publishing, pp. 33-62.

-Roberts, J.V. (2004) “Public Opinion and Youth Justice” en Crime and justice: A review of research. Chicago: University of Chicago. Vol. 31: 495–542

-Roberts, J.V. y Hough, M. (2002) “Public attitudes to punishment: the context” en J. Roberts and M. Hough (eds) Changing attitudes to punishment: Public opinion, crime and justice. Cullompton: Willan Publishing, pp.1-14.

-Roberts, J. V. y Stalans, L. (2004) “Restorative Sentencing: Exploring the Views of the Public” en Social Justice Research. Vol. 17 (3):315-334.

-Scott, E. S., Reppucci, N. D., Antonishak, J. y DeGennaro, J.T. (2006) “Public Attitudes About the Culpability and Punishment of Young Offenders” en Behavioral Sciences and the Law. Vol. 24 (6): 815-832.

-Stalans, L. (2002) “Measuring attitudes to sentencing”, en J. Roberts and M. Hough (eds) Changing attitudes to punishment: Public opinion, crime and justice. Cullompton: Willan Publishing, pp. 15-32.

-Toharia Cortes, J.J. y García de la Cruz Herrero, J.J. (2005) La justicia ante el espejo: 25 años de estudios de opinión del CGPJ. Madrid: Consejo General del Poder Judicial.

-Varona Gómez, D. (2008) “Ciudadanos y actitudes punitivas: Un estudio piloto de población universitaria española” en Revista Española de Investigación Criminológica. Núm. 6-1.

-Varona Gómez (2009): “¿Somos los españoles punitivos?: Actitudes punitivas y reforma penal en España”, en InDret, Núm.1.

Walgrave, L. (1994) “Beyond Rehabilitation: in Search of a Constructive Alternative in the Judicial Response to Juvenile Crime” en European Journal on Criminal Policy and Research. Vol. 2: 57-75.

1. Las técnicas empleadas por estas investigaciones han sido muy variadas: la encuesta cuestionario, la encuesta deliberativa, el caso escenario, los grupos de discusión. Como indica Hutton (2005) la metodología aplicada no es neutral, ya que tiene un efecto directo en los resultados obtenidos. Y es que con frecuencia las encuestas ofrecen un mayor respaldo hacia las respuestas punitivas porque las preguntas se plantean sólo para que se valoren propuestas de punición, sin simultanearlas con preguntas sobre cuestiones más progresistas, como el apoyo a la rehabilitación. Así, si la encuesta incluye preguntas que valoren visiones ideológicas distintas sobre la política criminal, los resultados muestran una opinión pública más compleja, más progresista y menos punitiva (Cullen y otros, 2000). Así mismo, la técnica empleada también influye; por ejemplo, en un grupo de discusión o en una encuesta es más probable que se generen respuestas punitivas que las proporcionadas en un caso escenario (Hutton, 2005).

2. Tan sólo tenemos constancia de un estudio sobre actitudes punitivas hacia la delincuencia en general: “Ciudadanos y actitudes punitivas: Un estudio piloto de población universitaria española” (Varona, 2008).

3. Queremos agradecer la atención prestada y la información facilitada al Inspector D. Jesús Mayoral Peña.

4. Para el lector que conozca la población albaceteña estas zonas se conocen como “Carretas”, “Pajarita”, “Villacerrada” y “La Zona”

5. Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación y Ciencia (2006). Sistema estatal de indicadores de la educación. Disponible en http://www.institutodeevaluacion.mec.es/

6. Datos obtenidos a través de la Explotación Estadística del Padrón que puede realizarse en la página Web del INE. Los datos hacen referencia al año 2007.

8. El análisis de los datos revela que existen relaciones estadísticamente significativas entre mejor opción para reducir delincuencia de adultos e ideología (c2=27,527; g.l.=16; p≤0,05) y religiosidad (c2=19,325; g.l.=8; p≤0,01) y entre mejor opción para reducir delincuencia juvenil y zona (c2=29,914; g.l.=16; p≤0,01).

9. En especial es la gente que se autodefine de derechas los que en mayor medida consideran que la delincuencia ha aumentado (c2=41,707; g.l.=6; p≤0,01).

10. Existe una relación estadísticamente significativa entre grupo de edad y objetivo de la condena juvenil (c2=41,743; g.l.=24; p≤0,01).

11. Además de con el grupo de edad, el objetivo de la condena juvenil también se relaciona de manera estadísticamente significativa con la ideología (c2=25,895; g.l.=12; p≤0,01).

12. En efecto, existe relaciones estadísticamente significativas entre énfasis de la prisión y la ideología (c2=29,445; g.l.=10; p≤0,01), la zona (c2=17,931; g.l.=10; p≤0,05) y el grupo de edad (c2=32,189; g.l.=20; p≤0,05), y entre el énfasis del internamiento juvenil y la zona (c2=15,355; g.l.=8; p≤0,05) y el grupo de edad (c2=33,937; g.l.=16; p≤0,01).

13. En efecto, existe una relación estadísticamente significativa entre condena probable y zona (c2=24,900; g.l.=12; p≤0,01).

14. En este caso existe una relación estadísticamente significativa entre condena querida e ideología (c2=18,335; g.l.=10; p≤0,05).

15. La relación entre preferencia por la alternativa al internamiento e ideología es estadísticamente significativa (c2=6,056; g.l.=2; p≤0,05)

16. En los casos 4 y 5 existe una relación estadísticamente significativa con la ideología (c2=18,335; g.l.=10; p≤0,05 para el caso 4 y c2=5,983; g.l.=2; p≤0,05 para el caso 5). Y en el 4 con la zona de residencia (c2=8,051; g.l.=2; p≤0,01).

17. En efecto, los datos de detenidos (población total) que ofrece el Ministerio del Interior fueron en 2006, 215.079 por lo que si los detenidos juveniles fueron 21.679, la población juvenil representa un 8,6% del total.

18. De hecho, este es un dato que fue percibido por los entrevistadores al administrar los cuestionarios. Tras la lectura del caso, muchos encuestados expresaban su desaprobación ante el hecho delictivo, desoyendo o restando importancia a las circunstancias personales del menor.

* Este trabajo se ha realizado con una ayuda de la Universidad de Castilla-La Mancha (TC2008545) “Percepciones, experiencias y actitudes de los adultos ante el comportamiento antisocial y delictivo de los jóvenes”. Quisieramos agradecer a Raquel Bartolomé y Cristina Rechea sus comentarios antes, durante y después de que esta investigación se llevara a cabo, a Daniel Varona sus comentarios al informe preeliminar de la investigación que han ayudado a reflexionar más sosegadamente algunos de los resultados obtenidos y al presente trabajo, a María José Bernuz sus comentarios sobre el texto y al debate político criminal de la justicia de menores.

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 12-08 (2010)

|