Resumen: La influencia de la estructura familiar sobre la delincuencia constituye uno de los temas de estudio predilectos de la criminología. En este artículo se presentan las diferentes posiciones teóricas al respecto, se resumen los resultados de las investigaciones empíricas disponibles y se analiza la situación en Suiza a principios de los años 1990 a partir de informaciones recogidas en una encuesta de delincuencia juvenil autorrevelada. Según la mayoría de las teorías e investigaciones criminológicas anglosajonas, los hijos de familias en las que ambos padres están presentes suelen estar menos implicados en la delincuencia que los hijos de familias disociadas, es decir aquellas familias en las que falta al menos uno de los padres biológicos o adoptivos. Sin embargo, el análisis de los datos suizos señala una sola diferencia estadísticamente significativa entre los jóvenes educados en estos dos tipos de familias: la prevalencia del consumo de drogas blandas es superior entre los adolescentes (de 14 a 17 años) varones que provienen de familias disociadas. El autor sostiene que una de las explicaciones posibles es que estos últimos juegan en la dinámica familiar un papel de compañeros más que de subordinados. Por ese motivo suelen ser más maduros que los demás jóvenes de su misma edad y, en consecuencia, pasan antes que ellos por ciertos ritos de pasaje, entre los cuales se encontraría el consumo de drogas blandas. Por otro lado, el autor considera que las escasas diferencias entre los jóvenes de ambos tipos de familias se explican porque, en regla general, el sistema de seguridad social suizo permite que las familias disociadas desempeñen su tarea de socialización con la misma eficacia que las familias tradicionales. Además, constata que en Suiza el porcentaje de familias monoparentales era más elevado en los años mil novecientos veinte y treinta que en los noventa, y sugiere que la confusión en cuanto a la cantidad de familias monoparentales existentes puede deberse a que frecuentemente se ignora que sólo la mitad de las parejas que se divorcian tienen hijos menores.

Palabras claves: familia disociada, delincuencia, criminología, consumo de drogas.

1. Introducción

La socialización puede ser definida como “el proceso por el cual los individuos aprenden los modos de actuar y de pensar de su entorno, los interiorizan integrándolos en su personalidad y llegan a ser miembros de grupos donde adquieren un estatus específico” (Ferreol, 1995: 253). La vida pacífica en sociedad sería imposible en ausencia de ciertas normas básicas de convivencia y el proceso de socialización intenta inculcar en los nuevos miembros de la sociedad el respeto de dichas normas. Para Busino (1992: 83), “el resultado de la socialización no es bueno en sí o por sí mismo: es bueno en la medida en que se ajusta a lo que esperan los adultos, los grupos sociales que gozan de prestigio, que poseen influencia y poder, en suma, aquellos que son capaces de hacer valer sus propios valores –sean estos cuales fueren– con exclusión de los demás.”

La familia es considerada el principal agente de socialización puesto que, por regla general, el individuo convive con sus padres durante los primeros años de vida y, en consecuencia, recibe de ellos su educación elemental. Dada la importancia de esta primera formación, podemos decir que la influencia familiar suele hacerse sentir, con mayor o menor intensidad, durante toda la vida del ser humano. Por este motivo se ha afirmado que la familia es “la institución esencial a través de la cual se asegura la reproducción de las relaciones sociales” (Ferreol & Noreck, 1993: 98). No resulta entonces sorprendente que, a lo largo de la historia, pensadores como Platón, San Pablo, Santo Tomás de Aquino, Marx y Engels entre otros, hayan insistido en la necesidad de controlar a la familia para asegurar la supervivencia de sus respectivos modelos de sociedad. (1)

En esta perspectiva, cuando se producen comportamientos antisociales, la familia es con frecuencia acusada de haber faltado a su deber de socialización. En realidad puede sostenerse que, históricamente, la familia ha sido siempre considerada como la principal causa de la delincuencia (Junger-Tas, 1993: 27).

A estas consideraciones, que habrían sido suficientes para convertir a la familia en uno de los objetos de estudios favoritos de la criminología, se ha agregado en el último tercio del siglo XX un nuevo factor: la denominada crisis del modelo tradicional de familia. En las sociedades occidentales, esta crisis habría comenzado en los años 1960 y se manifestaría a través de la disminución del número de matrimonios, el aumento de la cantidad de divorcios y el desarrollo de las uniones libres. En consecuencia, y considerando que, cuando “los vínculos familiares se debilitan y –en los casos extremos– se desintegran, las conductas desviadas (e incluso delictivas) son susceptibles de hacer su aparición” (Ferreol & Noreck, 1993: 98), las investigaciones sobre el papel de la familia en la génesis de la delincuencia se multiplicaron durante las últimas décadas del siglo XX. Estas investigaciones ponen especial acento en un tipo específico de familia que denominaremos familia disociada y puede ser definida como aquella familia en la que falta al menos uno de los padres biológicos o adoptivos. (2) Definida de este modo, la familia disociada engloba a la familia monoparental, a la familia recompuesta (llamada también familia reconstituida o familia con padrastro o madrastra) (3) y a los casos en que ambos padres están ausentes (niños institucionalizados, niños que viven con familias de acogida o con otros familiares y niños que viven de manera independiente) (4).

Al mismo tiempo, la opinión pública ha creído detectar una relación entre la multiplicación de las familias disociadas y el aumento de la delincuencia. De esta manera, no resulta inusual que se considere a la familia disociada como un entorno patógeno y a los niños que viven en este tipo de familias como niños de riesgo. Hay incluso quienes están convencidos de que el hecho de pertenecer a una familia disociada aumenta las probabilidades de iniciarse en la delincuencia y, ya en los años 1980, Wells & Rankin (1985: 269) constataban que la propuesta de esta corriente de opinión consiste en reducir los programas de ayuda a las familias monoparentales. El argumento esgrimido es que dichos programas fomentan la familia disociada –a través de una ayuda económica que incita a las madres solteras y divorciadas a no casarse para no perder el derecho a recibir dicha ayuda– y, de manera indirecta, la delincuencia asociada a ella. De hecho, este ha sido uno de los argumentos utilizados para justificar el progresivo desmantelamiento de los programas de ayuda familiar en Estados Unidos y el Reino Unido a partir de los años 1980. Sin embargo, desde un punto de vista lógico, nada impide utilizar los mismos elementos para llegar a la conclusión opuesta. En efecto, supongamos que la investigación criminológica confirme que, a pesar de los programas de ayuda gubernamentales, los jóvenes de familias disociadas cometen más delitos que sus pares. Pues bien, este hecho también podría ser interpretado como una prueba de que dichos programas resultan inadecuados y de que es necesario invertir más dinero en ellos para hacerlos eficaces.

El objeto de nuestra investigación es analizar a partir de datos empíricos si, en Suiza, existe un vínculo entre la estructura familiar y los comportamientos antisociales. Si tal es el caso, propondremos estrategias de intervención que procuren mejorar la situación de los hijos de familias disociadas. En el caso contrario, intentaremos explicar por qué las predicciones de la mayor parte de las teorías criminologías –que, como veremos, consideran que existe una correlación positiva entre los dos factores estudiados– no se han cumplido en el caso helvético. Nuestro estudio comenzará con una presentación de las aproximaciones teóricas que han estudiado el vínculo entre familia disociada y delincuencia.

A continuación, nos ocuparemos brevemente de los resultados de las investigaciones empíricas existentes. Finalmente, analizaremos el caso suizo a partir de los datos recogidos en la primera encuesta nacional suiza de delincuencia juvenil autorrevelada.

2. Aproximaciones Teóricas

La teoría del etiquetado sostiene que la disociación familiar, y especialmente el divorcio, imponen un estigma sobre el niño. De este modo, los enseñantes y otros agentes sociales tendrán tendencia a buscar -y a encontrar- problemas de comportamiento entre los hijos de padres divorciados . Esta perspectiva es corroborada por los resultados de investigaciones basadas en estadísticas oficiales de la delincuencia -es decir aquellas que emanan de organismos públicos u oficiales, especialmente las estadísticas policiales, judiciales y penitenciarias- que muestran una correlación más marcada entre familia disociada y delincuencia que aquellas investigaciones basadas en encuestas de delincuencia autorrevelada. Esto permitiría suponer que las correlaciones se deben a una reacción diferencial del sistema de justicia penal (Van Voorhis, Cullen, Mathers & Chenoweth Garner, 1988: 239 y s.). Según esta interpretación, el sistema de justicia penal funcionaría de manera selectiva puesto que los hijos de familias disociadas serían citados a comparecer ante los tribunales más a menudo que los de familia intacta. Además serían juzgados de manera más severa que estos últimos al considerarse que el progenitor que queda solo -en general la madre- es incapaz de controlar el comportamiento de sus hijos (Wells & Rankin, 1985: 251).

Cusson (1981: 58 y s.) considera que el origen de este funcionamiento selectivo se encuentra en los textos mismos de la ley, que buscan proteger y ayudar al niño antes que castigarlo. En esta perspectiva, un entorno familiar inadecuado sería visto como un peligro para la seguridad y el desarrollo del niño. En efecto, la noción del interés del niño ha sido durante mucho tiempo el criterio básico del derecho penal de menores en las legislaciones occidentales; sin embargo, desde los años 1980, puede observarse a nivel internacional una evolución hacia la responsabilización del niño (véase Zermatten, 1994: 170 y ss.). Por su parte, Chilton & Markle (1972) sostienen que los hijos de familias disociadas no son llevados ante los tribunales a causa de su situación familiar sino a causa de su situación socioeconómica desaventajada, una hipótesis que profundizaremos más adelante.

Según la teoría del control social (Hirschi, 1969), cuanto mayor sea la integración de un individuo en la sociedad, menor será su tendencia a cometer delitos. Para los niños y adolescentes, los principales agentes de integración social son la familia, la escuela y los amigos. Estos agentes favorecen el desarrollo de vínculos entre el joven y el orden social convencional y, cuando dichos vínculos son lo suficientemente fuertes, disuaden al joven de violar la ley. Entre estos vínculos, el apego a los padres ocupa en la teoría de Hirschi un lugar fundamental. El joven apegado a sus padres pasa más tiempo con ellos y, en consecuencia, tiene menos ocasiones de cometer delitos. Sin embargo, según Hirschi, este control directo ejercido por los padres sólo tiene una importancia relativa; lo verdaderamente importante es que los padres estén psicológicamente presentes cuando al joven se le presenta la ocasión de cometer un delito. Es precisamente en ese momento cuando el joven debe preguntarse qué pensarían sus padres si lo vieran cometer ese delito. Si el joven no se formula esa pregunta, queda libre de pasar al acto (Hirschi, 1969: 88). En este contexto, la familia disociada sería nociva en la medida en que atenta contra la formación de un vínculo fuerte entre padres e hijos y, según los postulados generales de la teoría, cuánto más débil sea ese vínculo, menor será la integración social del joven y mayores las probabilidades de que se convierta en delincuente. Sin embargo, esta conclusión no fue extraída por Hirschi –quien considera que un solo padre debería ser suficiente para socializar al joven–, sino por otros partidarios de la teoría del control social (Matsueda & Heimer, 1987: 827 y s.). Para Hirschi (1969: 242 y s.), la sobrerrepresentación de los jóvenes de familias disociadas en las estadísticas oficiales -es decir el hecho de que estos jóvenes representen en dichas estadísticas un porcentaje superior al que representan en la población general- se debe ante todo a la reacción diferencial del sistema de justicia penal que evocamos en el párrafo anterior.

Por su parte, la perspectiva estructuralista, considera a la familia como una unidad socioeconómica que debe ayudar a sus miembros a ubicarse en unidades socioeconómicas y culturales más amplias. La familia suministra, entre otros, bienes materiales, prestigio, posibilidades de estudio y de trabajo. En este contexto, la familia monoparental constituye una unidad socioeconómica desfavorecida porque los recursos y oportunidades que se presentan a un solo padre son limitados. En consecuencia, el niño ve también limitadas sus posibilidades. Además, los hijos de familias disociadas corren el riesgo de educarse en contextos propicios a la delincuencia, como barrios y colegios de nivel socioeconómico desfavorecido. En suma, para esta perspectiva, la familia disociada podría conducir a la delincuencia al alterar las condiciones externas que determinan el estatus socioeconómico de la familia (Wells & Rankin, 1986: 78).

Según la teoría de la asociación diferencial (Sutherland, 1947; Sutherland & Cressey, 1970), la familia es la encargada de transmitir al individuo una serie de valores (5) favorables al respeto de la ley. En cambio, las subculturas delictivas –y en particular un grupo de amigos delincuentes – le transmiten valores favorables a la violación de la ley. Si estos últimos se imponen sobre los primeros, la persona se convertirá en delincuente. Ahora bien, la disociación familiar reduce la vigilancia que los padres pueden ejercer sobre sus hijos, y esto puede facilitar que entren en contacto con grupos de jóvenes delincuentes – quienes les transmitirán valores favorables a la violación de la ley– sin que sus madres o padres lo sepan. Además, la familia disociada puede dificultar la relación entre padres e hijos y, de manera consecuente, la transmisión de valores favorables al respeto de la ley (Matsueda & Heimer, 1987: 827).

Para la aproximación de la crisis familiar (family crisis), los cambios abruptos en la estructura familiar generan estrés y conflictos –es decir una crisis– que suelen manifestarse en los niños y adolescentes a través de comportamientos antisociales. Sin embargo, estos problemas serían transitorios y, en general, se resolverían una vez que la familia consigue adaptarse a las nuevas condiciones de vida y desarrollar nuevas rutinas de comportamiento (Wells & Rankin, 1986: 77). Por ejemplo, en los meses que siguen a un divorcio, muchos adolescentes llevan a cabo comportamientos antisociales, pero estos comportamientos no suelen perpetuarse. Así, los efectos negativos del divorcio desaparecerían con el tiempo (Demo & Acock, 1988: 622). Desafortunadamente, en razón del carácter transversal de la encuesta de delincuencia autorrevelada utilizada en esta investigación, nos resulta imposible tomar en consideración la evolución en el tiempo de los fenómenos estudiados y contrastar esta hipótesis.

La psicología del desarrollo humano y las teorías del aprendizaje social ponen especial acento en las condiciones de vida familiares durante la infancia y el comienzo de la adolescencia, es decir durante los años de formación de la personalidad. Durante este período, los padres juegan un papel primordial como modelos de comportamiento para el niño. En particular, la presencia de un padre del mismo sexo es considerada crucial para que el niño pueda interiorizar las funciones sexuales adecuadas. De este modo, las familias monoparentales resultarían desfavorecidas con respecto a las familias intactas y podrían provocar deficiencias en el proceso de maduración de los adolescentes (Demo & Acock, 1988: 620). Estas deficiencias podrían a su vez facilitar la aparición de comportamientos delincuentes. Se trata de un argumento que se encuentra a menudo en las sentencias de los tribunales, que consideran que una personalidad inmadura indica un desarrollo mental incompleto que puede atenuar la facultad de apreciar el carácter ilícito de un acto o de tomar una decisión en base a esa apreciación (art. 11 del Código penal suizo).

En resumen, podemos decir que la gran mayoría de las aproximaciones teóricas consideran a la familia disociada como una causa indirecta de la delincuencia. Habría un proceso en tres etapas en el cual dicha estructura familiar facilitaría ciertos modelos de interacción familiar y éstos, a su vez, favorecerían la aparición del comportamiento antisocial. El principal objeto de estudio sería en consecuencia la etapa intermedia de este proceso. En particular, para las teorías de índole sociológica, los efectos nocivos de la familia disociada se manifestarían rápidamente; en cambio, para las teorías que destacan las consecuencias psicológicas de la familia disociada, estos efectos se manifestarían a largo plazo (Wells & Rankin, 1986: 74 y ss.)

Por otro lado, al margen de las explicaciones teóricas presentadas, cada vez que se analiza el rol de la familia en la educación de los hijos, suelen surgir una serie de consideraciones de índole moral que, para bien o para mal, ocupan un lugar central en la evaluación de dicho rol. Así, según Junger -Tas (1993: 36), nuestras sociedades creen aún firmemente en el efecto positivo de una familia estable e intacta sobre el comportamiento de los jóvenes; en cambio, la disociación familiar es vista como una fuente de efectos negativos profundos y duraderos. De hecho, Sutherland & Cressey (1970: 207) señalan que la creencia en el efecto nocivo de la familia disociada puede encontrarse incluso en tribus iletradas, como lo muestra un proverbio de los Amaxosa –una tribu bantú del sur de África–, que reza: “si el pájaro viejo muere, los huevos se pudren.” Un ejemplo paradigmático de las profundas raíces de esta opinión puede encontrarse en el Tratado de criminología de Tieghi (1989) quien, al tratar la “crisis por desmembramiento de la familia” sostiene: “Empíricamente, no hay prueba de la incidencia de la variable del desmoronamiento familiar, o de los efectos causados por la familia incompleta sobre la criminalidad; sin embargo, es nuestra hipótesis que las leyes del condicionamiento y educación, según vimos, tienen su más decisiva eficacia dentro del ámbito familiar” (Tieghi 1989: 402). Esta afirmación, que el mismo autor reconoce contraria a la evidencia empírica, muestra hasta qué punto es difícil dejar de lado las convicciones personales en la materia. (6)

Finalmente, la importancia dada a la familia intacta también puede observarse en muchos instrumentos internacionales. Así, Schüler-Springorum (1994: 160) indica que la familia es considerada como “la piedra angular de la prevención del delito” en las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil –más conocidas como Directrices de Riad– aprobadas en 1990. En esta perspectiva, la directriz número 12 establece que “dado que la familia es la unidad central encargada de la integración social primaria del niño, los gobiernos y la sociedad deben tratar de preservar la integridad de la familia” (subrayado por nosotros). En la misma óptica, las leyes de adopción favorecen, en general, a las familias intactas. Por ejemplo, el Código civil suizo prevé que las personas solteras o separadas no pueden adoptar niños antes de cumplir los 35 años de edad (art. 264b).

3. Estado de la investigación

A partir de los años 1920, la familia disociada fue objeto de numerosos estudios. Como hemos señalado anteriormente, estos estudios se intensificaron con la denominada crisis del modelo tradicional de familia. Así, entre 1972 y 1990, Free (1991: 111) contabiliza 68 artículos publicados en inglés. (7) La hipótesis de base de esos artículos sugiere que existe una correlación entre familia disociada y delincuencia, en el sentido de que los hijos de familias disociadas cometen más delitos que los hijos de familias intactas.

Varios autores han pasado en revista las publicaciones disponibles, pero, a nuestro entender, quienes mejor lo han hecho han sido Wells & Rankin (1991). En efecto, en lugar de presentar los resultados y de interpretarlos según criterios personales –como lo hacen la mayoría de los autores que han analizado la bibliografía disponible–, los autores citados han preferido realizar un meta-análisis de las investigaciones disponibles.

Un meta-análisis es un análisis estadístico de segundo orden que utiliza como punto de partida los resultados obtenidos en investigaciones anteriores. La ventaja de este método es que produce datos cuantitativos, que a su vez permiten una apreciación menos subjetiva de la relación entre los fenómenos estudiados. En consecuencia, utilizaremos los análisis realizados por dichos autores para ilustrar la presente sección.

Wells & Rankin (1991: 79) presentan los coeficientes de correlación entre familia disociada y delincuencia de 44 investigaciones. (8) Estos coeficientes varían entre 0,005 y 0,50. La media es de 0,153, con una desviación típica de 0,109. Se trata de coeficientes Phi, lo que significa que la tasa de prevalencia de la delincuencia en las familias disociadas es superior en un 15% a la de las familias intactas. Cuando los resultados de las investigaciones son ponderados en función del tamaño de la muestra, el coeficiente de correlación desciende a 0,11; pero en todos los casos resulta estadísticamente significativo.

Sin embargo, extraer conclusiones generales sobre la base de es tos datos sería olvidar las particularidades de cada investigación y podría inducir a errores de apreciación. En efecto, en el párrafo anterior, hemos señalado que los coeficientes varían entre 0,005 y 0,50, lo que pone de manifiesto la gran diversidad de los resultados obtenidos. Esta diversidad se debe a problemas de metodología de la investigación, a los indicadores de la delincuencia utilizados (véase Aebi, 1999) y al hecho de que las correlaciones varían enormemente según el tipo de comportamiento antisocial estudiado. En efecto, la correlación entre familia disociada y delincuencia es muy débil para los delitos graves (hurtos, robos y comportamientos violentos); es un poco más fuerte para las infracciones en materia de estupefacientes (especialmente para el consumo de drogas blandas) y alcanza su punto máximo con los comportamientos problemáticos. (9) En relación a éstos últimos, se trata principalmente de fugas, absentismo escolar y problemas de disciplina en clase.

Así pues, no se trata de delitos sino más bien de formas menores de desviación o “pecados de juventud” según la terminología de Killias (1991: 75), que desaparecen forzosamente con la edad.

En síntesis, las investigaciones llevadas a cabo en países anglosajones otorgan un apoyo moderado a la hipótesis que postula la existencia de una correlación positiva entre familia disociada y delincuencia. Resta a saber si dicha hipótesis es corroborada o no en otros contextos culturales. En los próximos capítulos de este artículo analizaremos la situación en Suiza a partir de los datos recogidos en una encuesta de delincuencia autorrevelada.

4. La encuesta de delincuencia juvenil autorrevelada

En 1992, el Instituto de Policía Científica y de criminología de la Universidad de Lausana dirigió la primera encuesta nacional suiza de delincuencia juvenil autorrevelada.

Esta encuesta formaba parte de un proyecto internacional titulado The International Self-Reported Delinquency Study (Junger-Tas, Terlouw & Klein, 1994). La técnica utilizada fue la de la entrevista personal y se utilizó una muestra aleatoria representativa de los jóvenes de 14 a 21 años de edad domiciliados en Suiza. Un total de 970 entrevistas fueron realizadas, de las cuales 190 en la región de habla italiana, 299 en la región de habla francesa y 481 en la región de habla alemana. (10)

5. Constitución de los grupos a estudiar

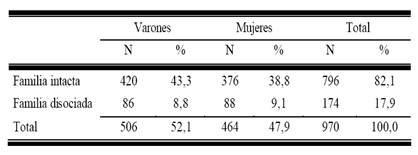

A partir de la definición de familia disociada indicada al principio de este artículo – familia en la cual falta al menos uno de los padres biológicos o adoptivos–, hemos definido dos grupos al interior de la muestra: el primero está constituido por los entrevistados que provienen de familias disociadas y el segundo por aquellos que provienen de familias que, para simplificar la presentación, denominaremos intactas. El cuadro 1 presenta los dos grupos de estudio teniendo en cuenta el género de los entrevistados.

Cuadro 1 Tipo de familia y género de los entrevistados

En lo que respecta a la cantidad de entrevistados que provienen de familias disociadas, puede constatarse una ligera diferencia entre este cuadro y el publicado por Killias, Villettaz & Rabasa (1994: 201). Dicha diferencia encuentra su origen en la definición de familia disociada retenida. Los autores citados sólo tomaron en consideración a los jóvenes cuyos padres no vivían juntos, mientras que nosotros hemos incluido también aquellos jóvenes cuyas madres y/o padres han fallecido. El cuadro 2 resume la situación familiar de los entrevistados que provienen de familias disociadas.

Cuadro 2 Situación familiar del grupo familia disociada

Puede observarse que aproximadamente el 18% de nuestros entrevistados provienen de familias disociadas, y la pregunta que surge espontáneamente es la de saber si este porcentaje es acorde con el porcentaje de familias disociadas en la población general suiza. En el próximo capítulo intentaremos aportar algunos elementos de respuesta a esa pregunta.

6. Evolución histórica de los hogares en Suiza

El Anuario Estadístico de Suiza (Annuaire Statistique de la Suisse) contiene una serie de informaciones que pueden resultar útiles para el estudio de la estructura de los hogares en Suiza. El Anuario distingue entre hogares colectivos y hogares privados. Los hogares privados pueden estar compuestos por una o varias personas. Cuando están compuestos por varias personas, los hogares se dividen en hogares no familiares y hogares familiares.

Son éstos últimos los que nos interesan.

“Se llama hogar familiar a todo hogar que comprende al menos un núcleo familiar. Por núcleo familiar se entiende o bien el jefe de familia y su cónyuge, o bien el jefe de familia sin cónyuge pero con uno o varios niños o con su padre y/o madre. Entre los hogares constituidos por una pareja, se hace la distinción entre parejas casadas y parejas consensuales. Estas últimas han sido asimiladas a las parejas casadas cuando declararon vivir en unión libre” (Annuaire Statistique de la Suisse, 1997: 23).

La diferencia fundamental entre nuestra definición de familia disociada y la del Anuario es que esta última no distingue entre padres y padrastros. En consecuencia, el Anuario indica únicamente la cantidad de familias monoparentales que, como hemos visto anteriormente, constituyen sólo una de las tres variantes de la familia disociada tal y como la hemos definido. Sin embargo, no cabe duda de que se trata de la variante más frecuente. De esta manera, resulta lógico esperar que el porcentaje de familias disociadas sea ligeramente más elevado en nuestra muestra que el porcentaje de familias monoparentales en el Anuario.

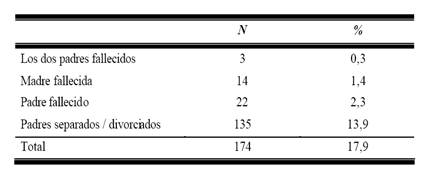

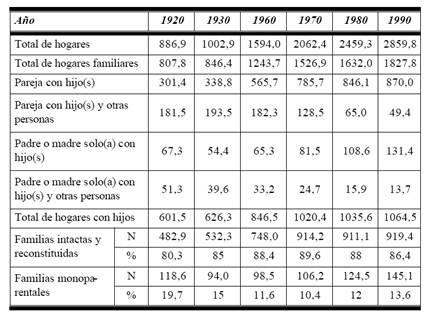

El cuadro 3 es una versión adaptada a las necesidades de nuestra investigación de una tabla incluida en el Anuario. A partir de los datos suministrados por éste, hemos calculado el total de hogares con hijos, la cantidad y el porcentaje de familias intactas y recompuestas (que resulta de adicionar las parejas con hijos y las parejas con hijos y otras personas) y de familias monoparentales (que comprenden los casos dónde el padre y la madre con hijos se encuentran solos –es decir sin pareja–, sin tener en cuenta la presencia o ausencia de otras personas en el hogar).

Cuadro 3 Estructura de los hogares en Suiza: Número de hogares (en miles) según el

tipo, de 1920 a 1990

Fuente : Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Anuario estadístico suizo (Annuaire statistique de la Suisse 1997: 39). (11)

Si comparamos las cifras del cuadro con las de nuestra muestra, constatamos que –tal y como lo habíamos previsto– la proporción de familias disociadas en este último (17,9%) es ligeramente superior a la de familias monoparentales en la población general suiza (13,6%); en consecuencia, consideramos que la distribución de nuestra muestra es, en líneas generales, correcta.

Además, puede observarse en el cuadro 3 que la cantidad de familias monoparentales era más elevada en 1920 y 1930 que en 1990. Puesto que Suiza no participó en la primera guerra mundial, este fenómeno sólo puede explicarse por la disminución del número de defunciones. En efecto, en 1920 y 1930 muchas familias tenían niños menores cuya madre y/o padre habían fallecido. A partir de ese momento puede constatarse una disminución de las familias monoparentales, que alcanzan su punto más bajo en 1970 con solamente 10,4% del total de hogares con niños. Después comienza una tendencia a la alza y se llega en 1990 a un porcentaje de 13,6. Este aumento se debe sin duda al incremento del número de divorcios.

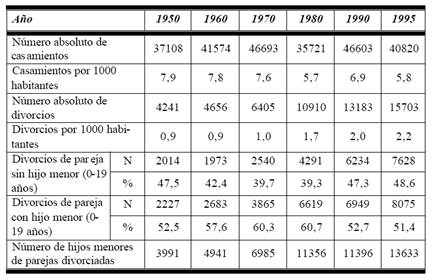

He aquí otro punto sobre el cual nos parece importante detenernos. En efecto, creemos que es necesario clarificar la relación entre el número de divorcios y el número de hijos de familias disociadas porque, con frecuencia, se considera –simplificando en demasía las cosas– que ambos aumentan paralelamente. Sin embargo, esta especulación -que puede parecer lógica a primera vista- se basa en un razonamiento por analogía que no toma en consideración que sólo una parte de los divorcios se producen en familias que tienen hijos menores. El cuadro 4 ilustra esta situación.

Cuadro 4 Evolución de los casamientos y de los divorcios en Suiza, de 1950 à 1995

Fuente : Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Anuario estadístico suizo (Annuaire statistique de la Suisse 1997: 43 y s.).

Entre 1950 y 1995 se produjo un fuerte incremento del número de divorcios. En particular, el porcentaje de divorcios que implican a niños menores aumentó fuertemente entre 1950 y 1980, pero a partir de ese momento se encuentra en neta regresión. En efecto, en 1970 y 1980 este porcentaje se aproximaba al 60% mientras que en 1995 es de aproximadamente 51%. A pesar de esto, el número absoluto de hijos de parejas divorciadas ha aumentado en 1995, pero este aumento es siempre proporcionalmente inferior al del número de divorcios.

A modo de conclusión de esta pequeña digresión, señalemos que el porcentaje actual de familias monoparentales no tiene nada de extraordinario puesto que en los años 1920 y 1930 dicho porcentaje era aún mayor. Cierto es, sin embargo, que en esa época las familias eran más numerosas y, en consecuencia, podían desarrollarse mecanismos de familia extendida; pero resulta difícil evaluar retrospectivamente la importancia de tales mecanismos. La confusión en cuanto al número de familias monoparentales puede tener su origen en el hecho de que se ignora regularmente que, en los años 1990, sólo la mitad de los divorcios implican a familias con hijos menores. Por otro lado, Mucchielli (2001) sostiene –en un comentario a la versión original en francés de este mismo artículo (Aebi, 1997)– que nuestro análisis de la evolución del número de familias monoparentales en Suiza corrobora la necesidad de relativizar el pretendido aumento reciente de ese tipo de estructura familiar. Así, resultaría exagerado hablar de crisis del modelo tradicional de familia. Según dicho investigador, muchos autores parecen ignorar que ese modelo tradicional de familia (matrimonio indisoluble, trabajo del padre y presencia de la madre en el hogar) es en realidad el modelo de la burguesía y no se ajusta necesariamente al de los ambientes obreros y campesinos; además, esta confusión parece haber existido desde los primeros estudios psicológicos porque el modelo familiar que conoció Freud fue el de la burguesía de su época (Mucchielli, 2001: 212).

Así, en lo que respecta a Suiza, consideramos que no puede afirmarse que el aumento de la delincuencia en la segunda mitad del siglo XX esté asociado a una proliferación de las familias disociadas.

7. Análisis de los datos de la encuesta de delincuencia autorrevelada

Para llevar a cabo nuestros análisis, hemos agrupado los comportamientos antisociales estudiados en cinco grandes categorías: los robos y hurtos, los comportamientos violentos, las infracciones en materia de estupefacientes, los comportamientos desviados y los comportamientos problemáticos. Los robos y hurtos comprenden hurtos y robos de dinero, objetos y vehículos. Los comportamientos violentos incluyen el vandalismo, la tenencia de armas, las amenazas, la participación en peleas o desórdenes, las agresiones que causaron lesiones a otra persona y la provocación de incendios. Las infracciones en materia de estupefacientes comprenden el consumo y la venta de las drogas llamadas blandas (es decir las derivadas del cannabis, como la marihuana y el hachís) y de las drogas llamadas duras (heroína, cocaína, LSD, éxtasis, PCP, crack, anfetaminas, etc.) (12)

Los comportamientos desviados incluyen el viajar en transporte públicos sin pagar el correspondiente billete (colarse), el conducir vehículos sin permiso y el pintar graffiti.

Finalmente, los comportamientos problemáticos comprenden las fugas y el absentismo escolar.

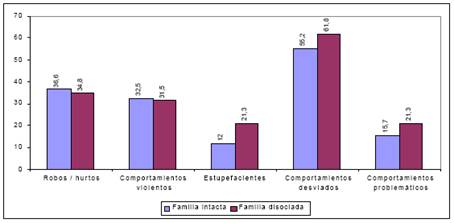

7.1. Prevalencia de la delincuencia

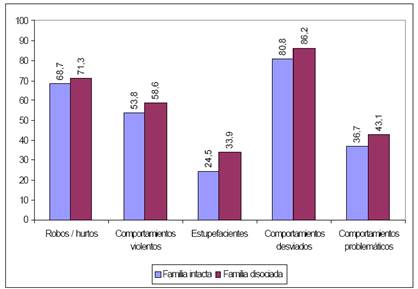

Los cuadros 5 y 6 indican la prevalencia de la delincuencia entre los hijos de familias disociadas y entre los hijos de familias intactas. La prevalencia vida expresa el porcentaje de encuestados que han llevado a cabo al menos una vez en su vida el comportamiento en cuestión. En cambio, la prevalencia último año expresa el porcentaje de encuestados que lo han llevado a cabo durante los doce meses anteriores a la encuesta.

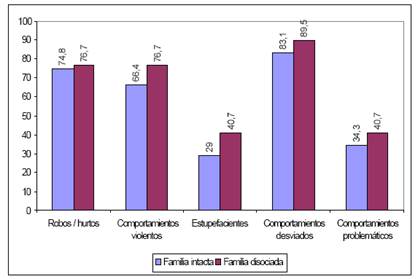

Cuadro 5 Familia disociada y prevalencia vida de la delincuencia

Tests de ji cuadrado

Robos/hurtos: N.S. (no significativo); Comportamientos violentos: N.S.; Estupefacientes: c2 = 7,12; p = 0,008; Comportamientos desviados: N.S.; Comportamientos

problemáticos: N.S.

El cuadro 5 –así como los cuadros siguientes – puede leerse de la siguiente manera: El 69% de los hijos de familias intactas y el 71% de los hijos de familias disociadas reconocen haber cometido algún robo o hurto en el transcurso de su vida, pero esta diferencia no es estadísticamente significativa, lo que significa que no puede excluirse que la diferencia sea producto del azar. Con respecto a los comportamientos violentos, los porcentajes son de 54% y 59% respectivamente, y la diferencia tampoco es estadísticamente significativa. En cambio, la diferencia es estadísticamente significativa para las infracciones en materia de estupefacientes, que 24% de los hijos de familias intactas y 34% de los hijos de familias disociadas reconocen haber cometido al menos una vez en su vida. Por otro lado, 81% de los hijos de familias disociadas y 86% de los hijos de familias intactas reconocen haber realizado comportamientos violentos y los porcentajes son de 37% y 43% en el caso de los comportamientos problemáticos. En ambos casos, las diferencias no son estadísticamente significativas.

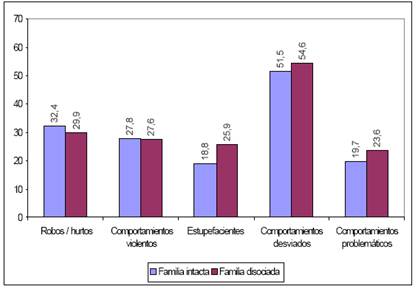

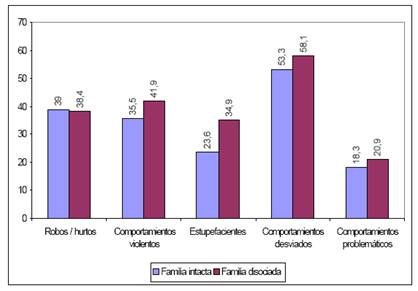

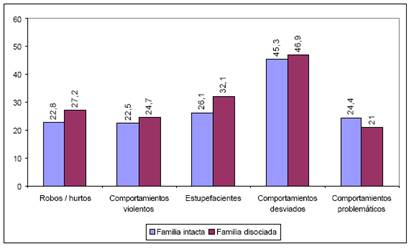

Cuadro 6 Familia disociada y prevalencia último año de la delincuencia

Tests de ji cuadrado

Robos/hurtos: N.S. (no significativo); Comportamientos violentos: N.S.; Estupefacientes: c2 = 4,21; p = 0,04; Comportamientos desviados: N.S.; Comportamientos problemáticos: N.S.

Podemos observar que, con excepción de las infracciones en materia de estupefacientes y, en menor medida, los comportamientos desviados, el porcentaje de jóvenes que han llevado a cabo durante el último año los comportamientos incluidos en la encuesta se reduce de mitad con respecto a aquellos que los han llevado a cabo al menos una vez en su vida. Además, observamos que la única diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos se refiere a las infracciones en materia de estupefacientes, en las cuales los jóvenes de familias disociadas están sobrerrepresentados.

En este contexto, cabe destacar que, con respecto a los comportamientos problemáticos, nuestros análisis contradicen los resultados obtenidos en las investigaciones publicadas en idioma inglés. En efecto, estas últimas habían encontrado diferencias significativas con respecto a este tipo de comportamientos, en el sentido de que los hijos de familias disociadas llevaban a cabo comportamientos problemáticos con mayor frecuencia que los hijos de familias intactas. Tal vez, esta divergencia pueda explicarse por razones de índole metodológico. En efecto, las preguntas de la encuesta suiza de delincuencia autorrevelada fueron elaboradas con la intención de dejar de lado los comportamientos triviales, mientras que en las primeras encuestas de delincuencia autorrevelada –realizadas con adolescentes estadounidenses– estos comportamientos eran mayoritarios (véase Aebi, 1999: cap. 3; Villettaz, 1993). En particular, los problemas de disciplina escolar –que constituían uno de los comportamientos problemáticos recogidos en la mayoría de las investigaciones estadounidenses–, no han sido tomados en consideración en la encuesta suiza. Además, era relativamente frecuente que las primeras investigaciones criminológicas no diferenciaran entre prevalencia último año y prevalencia vida, y se ocuparan de preferencia de esta última. De manera consecuente, nuestros cuadros muestran que las diferencias entre los dos grupos de estudio son más importantes cuando se toma en consideración la prevalencia vida. (13)

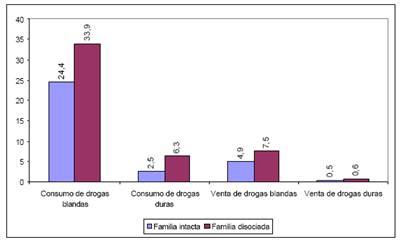

En cambio, en materia de estupefacientes, nuestros resultados son similares a los obtenidos por las investigaciones realizadas en los países de lengua inglesa (véase capítulo 3). Como puede observarse en el cuadro 7, que profundiza el análisis de las infracciones de este tipo, se trata ante todo del consumo de drogas blandas. En cuanto respecta a los delitos de venta y consumo de drogas duras, la interpretación se torna difícil en razón de su baja frecuencia absoluta. Por ejemplo, sólo cuatro hijos de familias intactas (0,5%) y un hijo de familia disociada (0,6%) reconocen haber vendido drogas duras, es decir que se trata de cifras que no permiten extraer ninguna conclusión válida.

Cuadro 7 Familia disociada y prevalencia vida de las infracciones en materia de estupefacientes

Tests de ji cuadrado

Consumo de drogas blandas: c2 = 7,28; p = 0,007; Consumo de drogas duras: c2 =5,99; p = 0,014; Venta de drogas blandas: N.S. (no significativo); Venta de drogas duras: N.S.

En los próximos capítulos analizaremos la influencia de factores sociodemográficos, como el género y la edad, sobre los resultados observados. En lo que respecta al estatus socioeconómico, es necesario destacar un problema de envergadura. En efecto, los investigadores están de acuerdo en que la disociación familiar provoca en general un desplazamiento de la familia hacia un estatus socioeconómico más bajo. (14) En consecuencia, el estatus socioeconómico de los hijos de familias disociadas estudiados en una investigación transversal –como la encuesta de delincuencia autorrevelada que nos ocupa– debería ser, en término medio, más bajo que el de los hijos de familias intactas.

Por este motivo, las correlaciones entre familia disociada, delincuencia y estatus socioeconómico corren el riesgo de estar sesgadas en la medida en que la familia disociada sería la causa del estatus socioeconómico desfavorecido. Por esta razón, no estudiaremos dicha variable. En cambio, analizaremos algunas variables funcionales, especialmente la vigilancia de los padres.

7.2. Género

Según los resultados ya publicados de la encuesta suiza de delincuencia autorrevelada (véase Killias, Villettaz & Rabasa, 1994), por regla general, la delincuencia está más extendida entre los varones que entre las mujeres. Las excepciones se encuentran en el terreno de los comportamientos desviados y los comportamientos problemáticos, en los cuales las mujeres están implicadas más o menos en la misma medida que los varones.

En los próximos cuatro cuadros, profundizaremos el análisis de la relación entre género y delincuencia tomando en consideración la estructura familiar. Para comenzar, presentamos el caso de los varones.

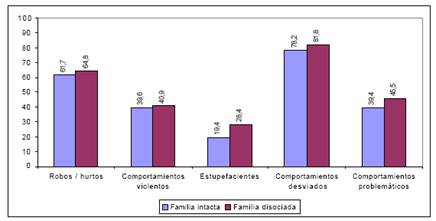

Cuadro 8 Familia disociada y prevalencia vida de la delincuencia para el grupo de varones

Tests de ji cuadrado

Robos/hurtos: N.S. (no significativo); Comportamientos violentos: N.S. (c2 = 3,48; p = 0,06); Estupefacientes: c2 = 4,42; p = 0,036; Comportamientos desviados: N.S.; Comportamientos problemáticos: N.S.

Cuadro 9 Familia disociada y prevalencia último año de la delincuencia para el grupo de varones

Tests de ji cuadrado

Robos/hurtos: N.S. (no significativo); Comportamientos violentos: N.S.; Estupefacientes: c2 = 4,88; p = 0,027; Comportamientos desviados: N.S.; Comportamientos problemáticos: N.S.

Con excepción de las infracciones en materia de estupefacientes, puede observarse que las diferencias entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y se reducen considerablemente –de hecho, prácticamente desaparecen– cuando se toma en consideración la prevalencia último año. En cambio, en el caso de las drogas, esta tendencia se invierte y la sobrerrepresentación de los jóvenes de familias disociadas se torna más evidente. Veamos ahora qué ocurre en el caso de las mujeres.

Cuadro 10 Familia disociada y prevalencia vida de la delincuencia para el grupo de mujeres

Tests de ji cuadrado

Robos/hurtos: N.S. (no significativo); Comportamientos violentos: N.S.; Estupefacientes: N.S.; Comportamientos desviados: N.S.; Comportamientos problemáticos: N.S.

Cuadro 11 Familia disociada y prevalencia último año de la delincuencia para el grupo de mujeres

Tests de ji cuadrado

Robos/hurtos: N.S. (no significativo); Comportamientos violentos: N.S.; Estupefacientes: N.S.; Comportamientos desviados: N.S.; Comportamientos problemáticos: N.S.

A pesar de que las hijas de familias disociadas están ligeramente sobrerrepresentadas en cuanto respecta a la prevalencia vida de las infracciones de materia de estupefacientes, puede constatarse que las diferencias entre los grupos no son estadísticamente significativas para ninguno de los comportamientos estudiados. Incluso, en el caso de la prevalencia último año podemos observar que las hijas de familias intactas realizan más robos, hurtos y comportamientos violentos que las hijas de familias disociadas; pero aquí tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los comportamientos. Así, podemos decir que, para las jóvenes suizas, la estructura familiar no parece tener influencia sobre la delincuencia.

7.3. Edad

Con el objeto de analizar la evolución de los fenómenos estudiados a través de las diferentes etapas del desarrollo de los jóvenes, hemos dividido nuestra muestra en dos grupos de edad: el primero incluye a aquellos jóvenes que tienen entre 14 y 17 años de edad, y el segundo a aquellos que tienen entre 18 y 21 años. Para estos análisis, sólo corresponde tomar en consideración la prevalencia último año de la delincuencia puesto que, si analizáramos la prevalencia vida, el grupo de edad de 18 a 21 años estaría forzosamente sobrerrepresentado a causa de su mayor exposición al riesgo (véase Killias, 1991: 100 y s.). En efecto, el hecho de que estos jóvenes sean en promedio cuatro años mayores que los del grupo de 14 a 17 años implica que han tenido más ocasiones de cometer delitos.

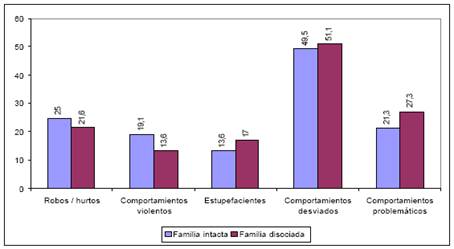

Cuadro 12 Familia disociada y prevalencia último año de la delincuencia para el grupo de 14-17 años

Tests de ji cuadrado

Robos/hurtos: N.S. (no significativo); Comportamientos violentos: N.S.; Estupefacientes: c2 = 5,45; p = 0,02; Comportamientos desviados: N.S.; Comportamientos problemáticos: N.S.

Cuadro 13 Familia disociada y prevalencia último año de la delincuencia para el grupo de 18-21 años

Tests de ji cuadrado

Robos/hurtos: N.S. (no significativo); Comportamientos violentos: N.S.; Estupefacientes: N.S.; Comportamientos desviados: N.S.; Comportamientos problemáticos: N.S.

En los cuadros 12 y 13 puede observarse que los adolescentes de 14 a 17 años de edad pertenecientes a familias disociadas cometen significativamente más infracciones en materia de estupefacientes que los que pertenecen a familias intactas. Sin embargo, las diferencias desaparecen para aquellos que tienen entre 18 y 21 años de edad. Estos resultados van en la misma dirección que los de Flewelling & Bauman (1990), quienes sostienen que la disociación familiar producida durante la infancia podría aumentar las probabilidades de iniciarse precozmente en el consumo de drogas. Los autores citados señalan también que, entre la población adolescente, la tasa de prevalencia del consumo de productos derivados del cannabis aumenta con la edad; es decir que, a medida que el adolescente crece, tiene más probabilidades de convertirse en consumidor. En cambio, el aumento del porcentaje de familias disociadas durante el mismo periodo de tiempo es menos importante. En consecuencia, si se quiere utilizar a la familia disociada como predictor del consumo de cannabis, es necesario tomar en consideración que la pertinencia de este indicador disminuye a medida que el adolescente crece (Flewelling & Bauman, 1990: 178 y s.). Resta a saber por qué los hijos de familias disociadas comienzan a consumir drogas blandas antes que los hijos de familias intactas. En nuestra conclusión propondremos dos respuestas posibles a esta cuestión.

7.4. Vigilancia

Hemos visto anteriormente (capitulo 2) que, a la hora de buscar explicaciones a la delincuencia de los jóvenes de familias disociadas, las teorías de índole sociológica ponen especial acento en los modelos de interacción familiar que se desarrollan en este tipo de familias. En particular, la teoría de la asociación diferencial (Sutherland, 1947; Sutherland & Cressey, 1970) señala que la familia disociada puede traer aparejada una disminución de la vigilancia ejercida sobre el niño. Sin embargo, nuestros análisis no corroboran esa hipótesis. En efecto, no hay diferencias estadísticamente significativas entre los hijos de familias disociadas y los de familias intactas cuando se les pregunta si, cuando salen de su casa, sus padres saben adónde van o con quién están.

Por otro lado, la teoría del control social (Hirschi, 1969) señala la importancia de la presencia psicológica de los padres para ejercer un control indirecto sobre sus hijos, argumentando que esa presencia haría que el niño, antes de cometer un delito, se pregunte cuál sería la reacción de sus padres si supieran que ha cometido un delito. Teniendo en consideración esa hipótesis, en la encuesta de delincuencia autorrevelada se preguntó a los entrevistados si reflexionaban antes de hacer alguna cosa prohibida, y el análisis de sus respuestas indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre nuestros dos grupos de estudio.

Concretamente, la única diferencia estadísticamente significativa que hemos encontrado se refiere al tiempo de trabajo de la madre. En efecto, las madres de familias disociadas trabajan más que las madres de familias intactas. Esto resulta lógico en la medida en que las madres de familias disociadas están prácticamente obligadas a trabajar para mantener a su familia; pero ¿que consecuencias acarrea esta situación para los hijos?

Algunas investigaciones consideran que el trabajo de la madre no parece tener una influencia nociva en la relación madre-hijo. “La investigación muestra que las madres que trabajan pasan casi tanto tiempo con sus hijos como las madres que no trabajan. En efecto, estas últimas no pasan sus días enteros con sus hijos. Incluso si las madres y los hijos se encuentran juntos en la misma casa, no están todo el tiempo en contacto. Por otro lado, las madres que trabajan reservan un periodo de tiempo para sus hijos (generalmente de noche). […] A pesar de que las mujeres que trabajan no pasan la misma cantidad de horas con sus hijos que las mujeres que no trabajan, las dos cifras son lo bastante próximas como para considerar que son funcionalmente equivalentes” (Goldhaber, 1988: 368s).

Podemos notar que las investigaciones a las que hace referencia Goldhaber sugieren que lo esencial no es la cantidad del tiempo pasado con los hijos, sino, de alguna manera, la calidad de dicho tiempo. Así, las horas reservadas cada noche para sus hijos por las madres trabajadoras –y, agregaríamos nosotros, por los padres trabajadores – resultarían equivalentes al tiempo que les dedican los padres que pasan todo el día con ellos. Sin embargo, Felson (1998: 25) sostiene que la noción de “calidad del tiempo” no existe: “o estás ahí o no estás”. Felson (1998: 24 y s.) considera que para prevenir la delincuencia juvenil es fundamental que los padres mantengan a sus hijos alejados de las tentaciones y vigilados. El mejor método para conseguir esto, agrega, es vigilarlos (Hirschi 1983, 1985), y el mejor indicador de la supervisión familiar es el tiempo real que los padres u otros adultos miembros de la familia pasan con los niños (Warr 1993).

En los tiempos actuales, la explicación de Goldhaber (1988) resulta políticamente correcta en la medida en que considera que el trabajo de la mujer no acarrea consecuencias negativas para la educación de sus hijos. Sin embargo, lo políticamente correcto no constituye un criterio válido a nivel científico. En realidad, podríamos prolongar esta discusión eternamente. En efecto, como el lector puede constatar fácilmente hablando con madres trabajadoras y no trabajadoras, existen muy variados argumentos para apoyar una u otra posición o, mejor dicho, para racionalizar la decisión de trabajar o de no trabajar cuando se tienen hijos. A nuestro entender, es fundamental que este problema no quede restringido únicamente a las madres puesto que la responsabilidad de la educación de los hijos es compartida a partes iguales entre padre y madre. Anticipando un argumento que desarrollaremos en el próximo capítulo, podemos decir que una solución a este problema sería conseguir que tanto el padre como la madre puedan pasar más tiempo con sus hijos. Sin embargo, esta manera indirecta de fomentar la igualdad entre los sexos y priorizar el interés de los niños –que con frecuencia necesitan a sus padres en un momento preciso de la jornada, que no suele coincidir con el que estos han reservado para ellos– es difícil de implementar en la medida en que exige el desarrollo de políticas sociales por parte del Estado. Ahora bien, salvo en los países escandinavos, el retroceso del Estado de Bienestar en Europa es evidente y resulta difícil imaginar que este tipo de políticas puedan ponerse en práctica.

8. Conclusión

Nuestros análisis muestran que los adolescentes -de 14 a 17 años- varones que proceden de familias disociadas consumen significativamente más drogas blandas que aquellos que proceden de familias intactas. ¿Cómo explicar esta diferencia?

En el marco de esta investigación –durante el año 1996– tomamos contacto con varios jóvenes educados en familias disociadas. En particular, llevamos a cabo dos entrevistas no-directivas –también conocidas como entrevistas abiertas– para intentar conocer el punto de vista de los propios jóvenes sobre nuestro objeto de este estudio. De esta manera, intentamos combinar los datos cuantitativos obtenidos a través de la encuesta de delincuencia autorrevelada con datos de carácter cualitativo. En el transcurso de una de esas entrevistas, una frase, dicha por una joven de 20 años que había crecido en el seno de una familia monoparental, quedó grabada en nuestra memoria. Según ella, al vivir en una familia disociada, “creces más rápido. [...] Te haces mucho más responsable que si vives con padres que están ahí”. Esta idea aparece también en algunos de los autores que han estudiado el funcionamiento de las familias monoparentales: “El niño de familia monoparental tiende a tener más responsabilidades, a ser más autónomo y, a menudo, a actuar de manera más responsable que los demás. Realiza un mayor número de tareas domésticas y participa más de cerca en el proceso de toma de decisiones. De hecho, el niño de familia monoparental asume el papel de un compañero antes que el de un subordinado de su madre o padre. No solo tiene más responsabilidades, sino que debe también tomar iniciativas” (Goldhaber, 1988: 380).

En nuestra opinión, esta concepción –que podríamos calificar de positiva– del niño de familia disociada, esboza una respuesta a la pregunta que nos ocupa. Si estos niños crecen más rápido, es natural que lleguen antes que sus semejantes a ciertas etapas del desarrollo. Ahora bien, a nuestro entender, el consumo de drogas blandas ha llegado a ser en nuestra sociedad un rito de pasaje. Para un adolescente, se trata de un comportamiento que puede simbolizar la entrada en el mundo de los adultos. De este modo, las drogas blandas tendrían un valor simbólico parecido al del tabaco. En efecto, desde hace varias generaciones el hecho de comenzar a fumar es considerado como un rito de pasaje. Sin embargo, ésta no es la única explicación posible de nuestros resultados. Así, Mucchielli (2001), en un comentario a la versión original en francés de este mismo artículo (Aebi, 1997), sugiere que, teniendo en consideración la mayor soledad y desasosiego afectivo causado por la ausencia de uno de los padres, no puede descartarse que la sobrerrepresentación de los hijos de familias disociadas entre los consumidores de drogas duras esté vinculada al malestar moral que experimentan. Podríamos agregar que el hecho de que las diferencias desaparezcan a partir de los 18 años sugiere que dicho malestar sería pasajero y se desvanecería a medida que el joven se incorpora al mundo de los adultos. Esto parece lógico en la medida en que la influencia familiar debería disminuir a medida que el joven se independiza de sus progenitores.

Queda aún otra cuestión en suspenso: ¿Por qué en Suiza la familia disociada no tiene un efecto más importante sobre la delincuencia, como lo predicen la mayoría de las aproximaciones teóricas?

En realidad, estas aproximaciones parten de un axioma que sostiene que una familia disociada es incapaz de desempeñar su tarea de socialización con la misma calidad que una familia intacta. Ahora bien, esta hipótesis no ha sido corroborada por nuestra investigación.

Cierto es que la dinámica interna de estos dos tipos de familia es diferente – especialmente en lo que respecta al papel de los hijos–, pero esto no parece tener una influencia decisiva en el proceso de socialización. Varios fenómenos más o menos recientes –que han tocado a la familia en tanto institución– no son sin duda extraños a este estado de cosas. Pensamos en concreto en la disminución del tamaño de las familias, el aumento del trabajo de las mujeres y el desarrollo de las redes de ayuda a la familia.

Efectivamente, el hecho de que las familias sean más pequeñas lleva a que el padre que queda solo pueda controlar más fácilmente a sus hijos. Además, como el número de mujeres que trabajan no cesa de aumentar, las diferencias entre estos dos tipos de familia se han vuelto más tenues. Finalmente, la protección que pueden aportar las redes de ayuda a la familia –especialmente las guarderías infantiles subvencionadas por el Estado en proporción a los ingresos familiares– no es ciertamente despreciable. En este contexto, recordemos que es en Estados Unidos –probablemente el país con el sistema de seguridad social más endeble entre aquellos que se autodenominan desarrollados– donde las correlaciones entre familia disociada y delincuencia son las más fuertes. Puesto que la mayoría de las teorías criminológicas provienen de Estados Unidos, no es de extrañar que sus predicciones no se hayan verificado en un país europeo. En este sentido, tampoco deberíamos asombrarnos de que esta particularidad europea desaparezca dentro de unos años como consecuencia del progresivo desmantelamiento de los sistemas de seguridad social europeos iniciado en los años 1990.

En este sentido, también debe tomarse en consideración el contexto socioeconómico suizo de fines de los años 1980 y principios de los años 1990. Durante aquellos años, el trabajo a tiempo parcial comenzó a generalizarse. Ahora bien, esta modalidad laboral, y en particular la sobrerrepresentación de las mujeres entre los trabajadores a tiempo parcial, suele ser evaluada desde sectores próximos al movimiento feminista como una prueba más de la discriminación hacia las mujeres (Halimi, 2003). Seguramente, esta opinión esconde una parte de verdad, pero también es cierto que muchas mujeres y muchos hombres –entre ellos el autor de este artículo– han preferido reducir sus horas de trabajo ante el nacimiento de un hijo o de una hija. Claro está que una decisión de ese tipo sólo es posible cuando se perciben salarios dignos, y este era –y, por ahora, sigue siendo– el caso en Suiza durante el período estudiado. Si la llamada liberación femenina consiste en que, para poder llegar a fin de mes, los dos miembros de una pareja deban trabajar ocho horas diarias, desplazarse por la ciudad otras tres para ir y venir de sus respectivos puestos de trabajo y compartir únicamente el poco tiempo que les resta al final de la jornada, cabría preguntarse si no se ha producido un malentendido con respecto al significado del vocablo liberación. Tal vez, la verdadera liberación del ser humano pase por una disminución del tiempo de trabajo para ambos sexos y, ¿por qué no? Una mejor retribución para ambos.

En conclusión, sobre la base de los análisis realizados, podemos decir que, en lo que respecta a Suiza y a comienzos de la década de 1990, la estructura familiar no parece estar vinculada a la delincuencia. A lo sumo, puede decirse que los hijos de familias disociadas tienen tendencia a iniciarse en el consumo de drogas blandas a una edad más precoz que los hijos de familias intactas.

Bibliografía

-Aebi M.F. (1997), “Famille dissociée et criminalité: Le cas suisse”, Kriminologisches Bulletin de Criminologie 23/1: 53-80.

-Aebi M.F. (1999), La validité des indicateurs de la criminalité: Les sondages de délinquance autoreportée face aux données de police et du casier judiciaire, Tesis de doctorado, Lausanne: Université de Lausanne, Institut de police scientifique et de criminologie.

-Biron L. & Le Blanc M. (1977), “Family Components and Home-Based Delinquency”, British Journal of Criminology 17/2: 157-168.

-Busino G. (1992), La sociologie sens dessus dessous, Genève: Droz.

-Cardia-Voneche L. & Bastard B. (1991), Les femmes, le divorce et l'argent, Genève: Labor et Fides.

-Chilton R.J. & Markle G.E. (1972), “Family Disruption, Delinquent Conduct and the Effect of Subclassification”, American Sociological Review 37: 93-99.

-Cusson M. (1981), Délinquants pourquoi?, Paris: A. Colin.

-Demo D.H. & Acock A.C. (1988), “The Impact of Divorce on Children”, Journal of Marriage and the Family 50: 619-648.

-Felson M. (1998), Crime and Everyday Life, 2nd ed., Thousand Oaks / London / New Delhi: Pine Forge Press.

-Ferreol G. & Noreck J.-P. (1993), Introduction à la sociologie, 3ème éd. revue et mise à jour, Paris: A. Colin.

-Ferreol G. [Dir.] (1995), Dictionnaire de sociologie, 2ème éd. revue et augmentée, Paris: A. Colin.

-Flewelling R.L. & Bauman K.E. (1990), “Family Structure as a Predictor of Initial Substance Use and Sexual Intercourse in Early Adolescence”, Journal of Marriage and the Family 52: 171-181.

-Free M. (1991), “Clarifying the Relationship Between the Broken Home and Juvenile Delinquency: A Critique of the Current Literature”, Deviant Behavior: An Interdisciplinary Journal 12: 109-167.

-Garrido V., Stangeland P. & Redondo S. (1999), Principios de criminología, Valencia: Tirant lo blanch.

-Goldhaber D. (1988), Psychologie du développement, Québec: Vigot.

-Halimi G. (2003), “Le «complot» féministe”, Le Monde Diplomatique 593, août 2003: 28. [traducción al castellano: Halimi G. (2003), “El « complot » féminista”, Le Monde Diplomatique edición española 94, agosto 2003].

-Hirschi T. (1969), Causes of Delinquency, Berkeley: University of California Press.

-Hirschi T. (1983), “Crime and the Family”, in Wilson J.Q. (Ed.), Crime and Public Policy, San Francisco: ICS Press.

-Hirschi T. (1995), “The Family”, in Wilson J.Q. & Petersilia J. (Ed.), Crime, San Francisco: ICS Press.

-Junger-Tas J. (1993), “Changes in the family and their impact on delinquency”, European Journal on Criminal Policy and Research, 1/1: 27-51.

-Junger-Tas J., Terlouw G. & Klein M. (1994), Delinquent Behavior Among Young People in the Western World: First Results of the International Self-Report Delinquency Study, Amsterdam/New York: Kugler.

-Killias M. (1991), Précis de criminologie, Berne: Staempfli.

-Killias M., Villettaz P. & Rabasa J. (1994), “Self-Reported Juvenile Delinquency in Switzerland”, in Junger -Tas J., Terlouw G. & Klein M. (1994), Delinquent Behavior Among Young People in the Western World: First Results of the International Self - Report Delinquency Study, Amsterdam/New York: Kugler: 186-211.

-Koudou O. (1994), “Familles dissociées «secondaires» en Côte d'Ivoire et comportement délinquant des adolescents”, Revue internationale de criminologie et de police technique 47/2: 179-186.

-Matsueda R. L. & Heimer K. (1987), “Race, Family Structure, and Delinquency: A Test of Differential Association and Social Control Theories”, American Sociological Review 52: 826-840.

-Mount F. (1984), La famille subversive, Bruxelles: P. Mardaga.

-Mucchielli L. (2001), “Monoparentalité, divorce et délinquance juvénile: Une liaison empiriquement contestable”, Déviance et Société 25/2: 209-228.

-Office federal de la statistique (1996), Annuaire Statistique de la Suisse 1997, Zürich: Neue Zürcher Zeitung.

-Rabasa J. (1994), “Prévalence et incidence en délinquance juvénile”, Kriminologisches Bulletin de Criminologie 20/1: 6-27.

-Rosen L. (1985), “Family and Delinquency: Structure or Function?”, Criminology 23/3: 553-573.

-Schüler-Springorum H. (1994), “Les instruments des Nations Unies relatifs à la délinquance juvénile”, Revue internationale de criminologie et de police technique 47/2: 153-164.

-Sutherland E.H. (1947), Principles of Criminology, 4th ed., Philadelphia: J. B. Lippincott.

-Sutherland E.H. & Cressey D.R. (1970), Criminology, 8th ed., Philadelphia: J. B. Lippincott.

-Thery I. (1987), “Remariage et familles composées: Des évidences aux incertitudes”, L'Année sociologique, 3ème série, 37: 119-151.

-Tieghi O.N. (1989) Tratado de Criminología, Buenos Aires: Editorial Universidad.

-Van Voorhis P., Cullen F., Mathers R. & Chenoweth Garner C. (1988), “The Impact of Family Structure and Quality on Delinquency: A Comparative Assessment of Structural and Functional Factors”, Criminology 26/2: 235-261.

-Villettaz P. (1993), “Le libellé des items de délinquance: Son effet sur les réponses”, Bulletin de Criminologie 19/1: 100-132.

-Warr M. (1993), “Parents, peers, and delinquency”, Social Forces 72: 247-264.

-Wells L.E. & Rankin J.H. (1985), “Broken Homes and Juvenile Delinquency: An Empirical Review”, Criminal Justice Abstracts 17/2: 249-272.

-Wells L.E. & Rankin J.H. (1986), “The Broken Homes Model of Delinquency: Analytic Issues”, Journal of Research in Crime and Delinquency 23/1: 68-93.

-Wells L.E. & Rankin J.H. (1991), “Families and Delinquency: A Meta-Analysis of the Impact of Broken Homes”, Social Problems 38/1: 71-93.

-Zermatten J. (1994), “Face à l’évolution des droits de l’enfant, quel système judiciaire: Système de protection ou système de justice? ”, Revue internationale de criminology et de police technique 47/2: 165-178.

1. La visión de la familia de estos autores –y de varios otros-, ha sido bien resumida por Mount (1984: caps. 1-2).

2. En inglés se utiliza el término broken home, que algunos autores han traducido al castellano como hogar roto (véase Garrido, Stangeland & Redondo, 1999: 185). Sin embargo, esta expresión nos resulta relativamente áspera en castellano y por lo tanto hemos preferido hablar de familia disociada.

3. En castellano -así como en francés (Thery, 1987: 119 y ss.)- no existe un término unívoco para designar este tipo de familia. En inglés se utiliza el vocablo stepfamily.

4. En los estudios sobre la familia, un debate ya clásico opone las variables estructurales (como la familia disociada) a las variables funcionales (como la calidad de la vida familiar). Para Rosen (1985: 554 y ss.) este debate es inútil porque parte del principio de que debería existir una causa mayor de la delincuencia (la estructura familiar o la dinámica familiar). Además, la estructura de la familia tendría un impacto sobre la calidad de la vida familiar. De esta manera, el hecho de que la familia sea disociada afectará los métodos de socialización y la calidad de los vínculos familiares (Biron & Le Blanc 1977: 167). Ciertos autores proponen diferenciar entre familias físicamente disociadas y familias sociológicamente o psicológicamente disociadas (véase Wells & Rankin 1985: 267), o bien entre familias disociadas primarias y secundarias (Koudou 1994). En este contexto, se podría decir que, para nuestra investigación, hemos retenido una definición clásica de la familia disociada.

5. Sutherland utiliza el vocablo definiciones (definitions) que tendría el sentido de actitudes o valores favorables o desfavorables al respeto de la ley, pero sin el contenido moral que suele asociarse al vocablo valores.

6. Por otro lado, se trata de un ejemplo cabal del abismo que aún separa las ciencias sociales –como la criminología– de las naturales. En efecto, ante una situación comparable es posible imaginar a un físico invocando y fundamentando una objeción metodológica (del tipo “creemos que las investigaciones no han sido conducidas de manera adecuada –se han cometido los errores A, B y C– y, por dicho motivo, no han corroborado nuestra hipótesis”); en cambio, es muy difícil imaginarlo rechazando por convicciones personales los resultados obtenidos.

7. En francés, véase la revista de la literatura sobre familia monoparental, divorcio y delincuencia realizada por Mucchielli (2001).

8. Recordemos que el coeficiente de correlación expresa el grado de correspondencia o relación reciproca entre dos variables y puede ir de -1 (correlación negativa perfecta: una variable aumenta en la misma proporción que la otra disminuye) a +1 (correlación positiva perfecta: las dos variables aumentan simultáneamente y en la misma proporción). Un coeficiente de 0 expresa la ausencia de correlación.

9. Los coeficientes Phi calculados por Wells & Rankin (1991: 81) son los siguientes:

Robos y hurtos: 0,082 (ponderado: 0,042)

Comportamientos violentos: 0,05 (ponderado: 0,042)

Drogas: 0,099 (ponderado: 0,088)

Comportamientos problemáticos: 0,173 (ponderado: 0,117).

10. Para una descripción detallada de la metodología de esta encuesta, véase Killias, Villettaz & Rabasa (1994).

11. En las cifras del año 1920, el total de hogares familiares incluye también los hogares no familiares.

12. Recordemos que la ley suiza sobre los estupefacientes en vigor en el momento de la encuesta penalizaba tanto el consumo como el tráfico de drogas blandas y duras.

13. Para una explicación detallada de los conceptos de prevalencia e incidencia y de su importancia para la investigación criminológica, véase AEBI (1999: cap. 2) y Rabasa (1994).

14. Para una presentación de la situación en Ginebra, véase Cardia-Voneche & Bastard (1991: 67 y ss.).

* La versión original de este artículo fue publicada en francés bajo el título “Famille dissociée et criminalité: Le cas suisse” en el Kriminologisches Bulletin de Crimin ologie, número 23/1 del año 1997, páginas 53 a 80. En aquel momento, el autor se desempeñaba como investigador en el Instituto de Policía Científica y de Criminología de la Universidad de Lausana. La presente versión en castellano constituye una reelaboración del artículo original.

El autor agradece los comentarios de Graciela Kronicz, Marisa García Arévalo y José Luis González González, y la colaboración de Juan Rabasa en la elaboración de los análisis estadísticos presentados en este artículo.

Marcelo F. Aebi Subdirector del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Sevilla

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2003, núm. 05-08

|