Resumen

En general, se piensa que el acoso escolar se refiere exclusivamente a algo físico y externo: peleas, patadas, empujones… y agresiones. Sin embargo, hay multitud de actitudes de acoso, verbal y psicológico, que tienen los mismos efectos devastadores, como son los insultos, vejaciones, críticas, motes, aislamientos, murmuraciones, chistes, etc. A través de los estudios de Análisis de Redes Sociales (ARS), podemos determinar si las actitudes, los comportamientos específicos con amigos o compañeros y las posiciones de estos en la red social del aula influyen en el clima escolar.

Palabras clave: bullying, clima escolar, Análisis de Redes Sociales.

1.- Aproximación al fenómeno del Bullying

Desde el primer estudio realizado por Olweus en Escandinavia en 1978 y de la mano de investigaciones, fundamentalmente europeas, pero también desarrolladas en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Japón, el estudio del maltrato entre escolares ha ido tomando una dimensión internacional que lo ha sacado de su invisibilidad, que no de su inexistencia (Defensor del Pueblo. Informe sobre violencia en el ámbito escolar: El maltrato entre iguales en Enseñanza Secundaria Obligatoria 1999-2006, p. 17).

Fue el propio Olweus (1993) quien definió el maltrato entre alumnos y alumnas cuando se produce en el contexto escolar como una “conducta de persecución física o psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efectos claramente negativos: disminución de su autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que hace difícil su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes”.

En el Informe Violencia entre compañeros en la escuela, realizado por Ángela Serrano e Isabel Iborra, para en Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia y publicado por el propio Centro en el año 2005, las autoras consideran la existencia de diferentes tipos o categorías de violencia escolar, concretamente maltrato físico, maltrato emocional, negligencia, abuso sexual, maltrato económico y vandalismo. Se refieren a acoso –en inglés bullying- cuando la violencia escolar, repetitiva y frecuente, tiene la intención de intimidar u hostigar a las víctimas.

En concreto, para que pueda hablarse de acoso han de cumplirse los siguientes criterios: que la víctima se sienta intimidada, que se sienta excluida, que perciba al agresor como más fuerte, que las agresiones vayan aumentando en intensidad, y que preferentemente tengan lugar en el ámbito privado.

Uno de los trabajos mas recientes sobre el acoso escolar, realizado por la Comunidad de Madrid, es el denominado “Conviven 2006”, resultante de un estudio que el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid encargó al Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (IDEA) y cuyos autores son Marchensi, Martín, Pérez y Díaz. En este estudio se concluye que los efectos negativos de conductas de acoso, afectan no solamente a quien sufre como víctima, sino también a quien los inflinge como victimario, pues a largo plazo, existen altas probabilidades de que el acosador escolar asuma permanentemente ese rol durante su vida adulta, proyectando los abusos sobre los más débiles en el trabajo (mobbing) y/o en la familia (violencia doméstica, violencia de género).

En Catalunya, los resultados del estudio Convivencia y confrontación entre iguales en los centros educativos de Cataluña llevado a cabo desde el CIIMU (Consorcio Instituto de Infancia y Mundo Urbano) por encargo de la Sindicatura de Greuges de Cataluña (Pontferrada et al 2006), ofrece una descripción de los índices de malestar del alumnado que cursa ESO. El análisis cualitativo del estudio, refleja perfiles especialmente vulnerables en la escuela, entre otros, los jóvenes con pocas habilidades sociales, los que cambian de centros y de entornos sociales y por ello deben aprender un nuevo código de relaciones entre iguales.

Los tipos de bullying entre chicos y chicas varían. Comparado con las chicas, los varones están más a menudo implicados en formas físicas de bullying (golpes, patadas, empujones, etc.), mientras que las chicas están más implicadas en otras formas de bullying, como el ostracismo, aislamiento social, rumores… (Crick, Casas, y Ku, 1999; Baldry y Farrington, 1999; Rivers y Smith, 1994).

A diferencia de las relaciones que los niños/as y adolescentes mantienen con los adultos, las que se establecen entre ellos tienen un carácter marcadamente no jerárquico, de aquí la consideración de iguales. Estas relaciones entre iguales, facilitan el aprendizaje de un amplio abanico de habilidades y actitudes y contribuyen en gran medida al desarrollo emocional y cognitivo, pero también pueden tener una influencia negativa, (Collell, J; Escudé, C.; 2007)

El acoso se caracteriza, como regla general, por una continuidad en el tiempo, pudiendo consistir los actos concretos que lo integran en agresiones físicas, amenazas, vejaciones, coacciones, insultos o en el aislamiento deliberado de la víctima, siendo frecuente que el mismo sea la resultante del empleo conjunto de todas o de varias de estas modalidades. La igualdad que debe estructurar la relación entre iguales degenera en una relación jerárquica de dominación-sumisión entre acosador/es y acosado. Concurre también en esta conducta una nota de desequilibrio de poder, que puede manifestarse en forma de actuación en grupo, mayor fortaleza física o edad, aprovechamiento de la discapacidad de la víctima, etc.

No debemos obviar las graves consecuencias para la salud de sufrir estas situaciones en las escuelas. El Bullying y acoso escolar, produce en los/as adolescentes, ansiedad y depresión (Kumpulainen y Rasanen, 2000; Salmon y West, 2000; Kumpulainen, Rasanen, y Puura, 2002), desórdenes alimentarios tales como anorexia, bulimia… (Kaltiala-Heino, Rimpela, Rantanen, y Rimpela, 2000), baja autoestima (O’Moore y Kirkham, 2001), y muy bajo rendimiento escolar (Kochenderfer y Ladd, 1996; Karatzias y Swanson, 2002).

2.- Concepto de Red Social y su influencia en el Bulliyng.

El Análisis de Redes Sociales (ARS) es un sistema de métodos y de técnicas usados para analizar las relaciones sociales (Scott, 2000; Wasserman y Faust, 1994). A diferencia de los métodos con preguntas y escalas de puntuación, el modelo de análisis de Redes (ARS) está diseñado como un instrumento de prevención para detectar aquellos aspectos de la Escuela que constituyen exposición a condiciones psicosociales desfavorables y poder actuar de manera preventiva.

Mas allá de las prescripciones normativas, los atributos personales o las relaciones, las Redes Sociales facilitan o restringen el acceso a recursos tales como la información, conocimiento, influencia, liderazgo, poder, etc. El conocimiento de las propiedades estructurales que caracterizan a las Redes sociales, por tanto, nos pueden ayudar a comprender, predecir e incluso gestionar mejor los resultados de la acción humana.

El análisis de Redes sociales está extensamente representado en la literatura académica (Scott, 1991; Wasserman y Faust, 1994) identificándose sus orígenes en la antropología y actualmente, en el ámbito de ciencias sociales. Estos estudios van dirigidos hacia una línea de investigación centrada en el análisis de las relaciones informales, como fuente de influencia en entornos organizativos (Merino, 2007).

Las redes de amistad, se pueden asociar, de hecho se asocian, a comportamientos de riesgo de salud: podemos incluir el hábito tabáquico (Alexander, plaza, Mekos, y Valente, 2001; Ennett y Bauman, 1994), comportamientos sexuales “arriesgados” (Ennett, Bailey, y Federman, 1999), uso de drogas (Bauman y Ennett, 1996), compartir jeringuillas entre usuarios de droga (Valente y Vlahov, 2001). Las características de la red de la amistad también se asocian a comportamientos bullying (Huttunen, Salmivalli, y Lagerspetz, 1996) y acoso (Graham y Juvonen, 1998).

En los análisis de Redes se describen y estudian las estructuras relacionales cuando diferentes organizaciones o individuos interaccionan. La particularidad de estos análisis radican en el énfasis en las relaciones entre los elementos estudiados. Estos estudios requieren datos cualitativos, así como, información sobre pertenencias, por ejemplo, las relaciones de amistad en el aula, en el patio, etc.; (Scott, 2000). Podemos emplear ARS para determinar si el estado sociométrico entre el alumnado está relacionado con las agresiones y las actitudes de acoso en la escuela. Una de sus mayores ventajas es que podemos visualizar características tales como la comunicación informal, así como relaciones informales en las aulas.

Una de las propiedades más importante del análisis de redes en la prevención de situaciones de conflicto en las aulas, tiene que ver con cómo están conectados los alumnos y las alumnas entre sí. Las redes que tienen pocas o débiles conexiones o estudiantes conectados sólo por caminos de gran longitud, pueden mostrar baja solidaridad, una tendencia a quedar apartados y otras características similares.

En la literatura académica se destacan como elementos centrales de la estructura de la red social la posición que los actores ocupan en la red (Freeman, 1979) y el grado de cohesión existente en la red.

En referencia a la posición de los actores en la red, Freeman (1979) destaca la relevancia del grado de centralidad de que disponen cada una de las personas. El grado de centralidad se refiere al número de contactos directos que se mantienen con las otras personas de la red social, de este modo los alumnos/as que mantengan un mayor número de contactos se postularán como más central. Un elevado grado de centralidad proporciona privilegios.

Otro elemento a considerar referente a la posición en la red es la intermediación, el cual viene dado por la capacidad para poder intermediar flujos de información que recibe de la red social. La posición que las personas ocupan en la red afecta directamente a las fuentes y distribución del poder y el liderazgo. Para poder determinar la centralidad de los alumnos y alumnas de su red social, se utilizan medidas de centralidad (degree, betweenness y cloesness).

Estudio de caso mediante ARS.

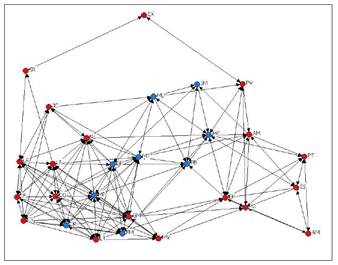

Gráfico 1 Análisis de redes de las relaciones en el patio de una escuela concertada de Barcelona.

En este gráfico (gráfico 1) representamos un análisis de rede sociales de las relaciones en el patio de alumnos y alumnos de 4º de ESO. Sus nombres vienen representados por las iniciales y el color rojo representa a las chicas y el azul a los chicos. La pregunta efectuada fue ¿Con quien o quienes te relacionas en el patio de la escuela?

Dos son nuestras fuentes básicas para identificar a los alumnos y las alumnas en su red social en el aula:

- Grado de centralidad (Centrality Degree).

- Grado de intermediación (Betweenness).

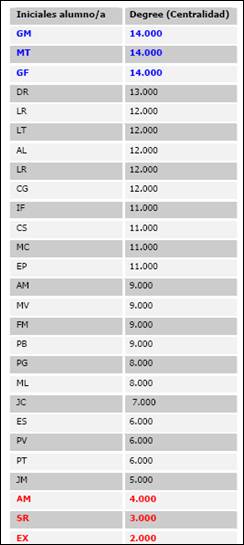

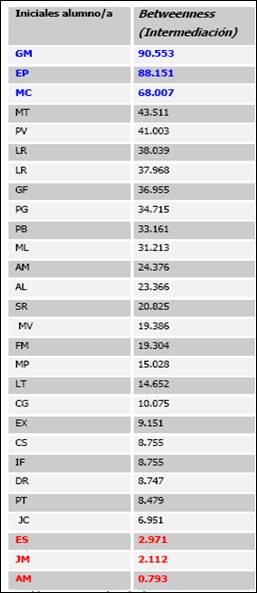

Cada uno de estos enfoques (centralidad e intermediación) describen la ubicación de ellos y ellas en función del grado de cercanía del centro de la Red: las posiciones centrales son las posiciones influyentes –color azul en tabla 1 y tabla 2-.

Por otra parte, es muy importante tener en cuenta los valores más alejados de los indicadores de centralidad y intermediación, ya que estos nos mostrarán alumnos/as aislados, sin ninguna red de apoyo y vulnerables –color rojo en tabla 1 y tabla 2-.

Grado de Centralidad (Degree Centrality)

El análisis de rango nos indican los alumnos/as más conectadas e influyentes. Puede ser considerado como una medida que permite acceder al índice de accesibilidad al resto de compañeras y compañeros. También puede ser interpretado como la capacidad de influir en los demás.

Grado de Intermediación (Betweenness Centrality)

La intermediación la podemos enfocar como la capacidad del alumno/a en ocupar una posición intermediaria en las comunicaciones informales entre el resto de alumnos/as. Aquellos/as con mayor intermediación ocupan una gran liderazgo, ya que controlan los flujos de comunicación informal.

Del estudio representado en el gráfico 1, podemos, analizando los datos Degree (Centralidad), identificar a los alumnos y alumnas más influyentes:

Iniciales alumno/a Degree (Centralidad)

Tabla 1. Centralidad de grado (Degree)

Tabla 2. Intermediación (Freeman Betweenness Centrality)

3.- Las redes de apoyo en las aulas, una propuesta metodológica a través de los Análisis de Redes Sociales (ARS)

Las estructuras de apoyo existente para los alumnos y alumnas: tutores, profesores, compañeros y compañeras…, son muy importantes de cara a afrontar situaciones conflictivas en las aulas, podemos pensar que una red de relaciones en las escuela dispone de una estructura que potencia relaciones, dejando de lado a otras.

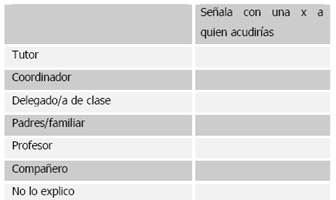

En esta investigación, se utilizó una encuesta, pasada a una clase de 4º de ESO, con la pregunta:

“A quién acudirías si un grupo se burlara de ti continuamente”.

Tabla 1: Elaboración propia

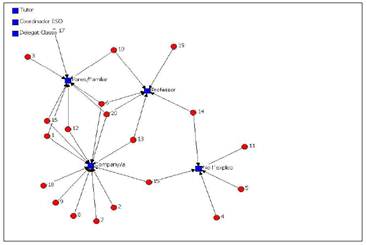

La identificación del interlocutor más apropiado, así como apoyos “ocultos” son clave en resolución de conflictos. Observemos el gráfico 2, representamos en color azul los posibles nodos de apoyo: Tutor, Coordinador, Delegado/a de clase, Padres/familiar, Profesor. En color rojo, están representados los alumnos y las alumnas, identificados con un nº.

Para comprender las relaciones, los factores relacionales, la metodología ARS cuenta con dos enfoques principales, las personas (nodos) y las relaciones que existen entre ellas, en un cierto contexto social.

Gráfico 2.- ARS resultante de la aplicación de la encuesta: a quien acudirías si un grupo se burlara de ti continuamente. (Fuente: elaboración propia)

Las posiciones centrales las ocupan el Compañero/a, el profesor y la familia. Estructuras formales, como el Tutor, el Coordinador de ESO y el delegado de clase no forman parte, en ningún caso, de la red de apoyo. Destacar también la importancia que tiene la opción, frente a una situación de acoso, la respuesta “no lo explico”.

Conclusiones

El ámbito de la escuela proporciona oportunidades en los procesos de socialización de los y las estudiantes. Podemos decir así que las amistades en el colegio, los amigos y las amigas, los “colegas”, hacen contribuciones extraordinarias a los procesos de socialización, mas allá de los contextos familiares (Hartup y Sancilio, 1986). Las redes de amistad en las aulas proporcionan un gran soporte psicosocial (Ladd, Kochenderfer, y Coleman, 1996; Harris, 1995), sin embargo, los y las adolescentes también deben hacer frente a las presiones de convivir con las normas de su red social o grupo de amistad, que pueden incluir la implicación en comportamientos bullying. Por esta razón, la red de la amistad, el patrón de amistades entre individuos dentro de un grupo, es un aspecto importante a tener en cuenta en los comportamientos que favorecen el acoso o bullying en las escuelas.

El uso del ARS en situaciones de bullying en escuelas hará una contribución importante a las investigaciones, nos proporcionará evidencias de la red de amistad y su influencia en entornos y situaciones de bullying. Los ARS se podrán utilizar para colaborar en el mantenimiento de climas psicosociales favorable en las aulas, contribuyendo así a plantear adecuadamente programas de prevención de conflictos.

Bibliografía

-· Alexander, C., Piazza, M., Mekos, D., & Valente, T. (2001). Peers, schools, and adolescent cigarette smoking. Journal of Adolescent Health, 29, 22-30.

-· Baldry, A., & Farrington, D. (1999). Types of bullying among Italian school children. Journal of Adolescence, 22, 423-426.

-· Bandura, A. (2002). Social cognitive theory in cultural context. Applied Psychology: An International Review, 51, 269-290.

-· Barri, Ferran, SOS Bullying. Prevenir el acoso escolar y mejorar la convivencia” Editorial Praxis, S.A. 2006

-· Bauman, K. E., & Ennett, S. T. (1996). On the importance of peer influence for adolescent drug use: Commonly neglected considerations. Addiction, 91, 185-198.

-· Collel, J; Escudé, C (2007) Una aproximació al fenòmen del maltractament entre alumnes (Bullying). ICEV, Revista d´Estudis de la Violencia, nº 1.

-· Collins, K., & Bell, R. (1996). Peer perceptions of aggression and bullying behavior in primary schools in Northern Ireland. Annals of the New York Academy of Sciences, 794, 336-338.

-· Crick, N., Casas, J., & Ku, H. (1999). Relational and physical forms of peer victimization in preschool. Developmental Psychology, 35, 376-385.

-· Defensor Del Pueblo (2000). Informe sobre violencia escolar: el maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria. Elaborado por C. del Barrio, E. Martín, I. Montero, L. Hierro, I. Fernández, H. Gutiérrez y E. Ochaíta, por encargo del Comité Español de UNICEF. Madrid: Publicaciones de la Oficina del Defensor del Pueblo.

-· Ennett, S. T., Bailey, S. L., & Feldman, E. B. (1999). Social network characteristics associated with risky behaviors among runaway and homeless youth. Journal of Health and Social Behavior, 40, 63-78.

-· Freeman, L. C. (1978). ‘Centrality in social networks: conceptual clarification’. Social Networks, 1:215-239.

-· Graham, S., & Juvonen, J. (1998). Self-blame and peer victimization in middle school: An attributional analysis. Developmental Psychology, 34, 587-599.

-· Graham, S., & Juvonen, J. (2002). Ethnicity, peer harassment, and adjustment in middle school: An exploratory study. Journal of Early Adolescence, 22, 173-199.

-· Harris, J. R. (1995). Where is the child’s environment? A group socialization theory of development. Psychological Review, 102, 458-489.

-· Hartup, W. W., & Sancillo, M. F. (1986). Children’s friendships. In E. Schopler & G. B. Mesibov (Eds.), Social behavior in autism (pp. 61-80). New York: Plenum.

-· Huttunen, A., Salmivalli, C., & Lagerspetz, K. (1996). Friendship networks and bullying in schools. Annals of the New York Academy of Sciences, 794, 355-359.

-· Kaltiala-Heino, R., Rimpela, M., & Rimpela, R. (2000). Bullying at school—an indicator of adolescents at risk for mental disorders. Journal of Adolescence, 23, 661-674.

-· Karatzias, A., Power, K. G., & Swanson, V. (2002). Bullying and victimization in secondary schools: Same or separate entities? Aggressive Behavior, 28, 45-61.

-· Kochenderfer, B. J., & Ladd, G. W. (1997). Victimized children’s responses to peers’ aggression: Behaviors associated with reduced versus continued victimization. Development & Psychopathology, 9, 59-73.

-· Kumpulainen, K., & Rasanen, E. (2000). Children involved in bullying at elementary school age: Their psychiatric symptoms and deviance in adolescence. Child Abuse and Neglect, 24, 1567-1577.

-· Kumpulainen, K., Rasanen, E., & Puura, K. (2002). Psychiatric disorders and the use of mental health services among children involved in bullying. Aggressive Behavior, 27, 102-110.

-· Ladd, G. W., Kochenderfer, B. J., & Coleman, C. C. (1996). Friendship quality as a predictor of young children’s early school adjustment. Child Development, 67, 1103-1108.

-· Merino, J; (2004) “El análisis de Redes como instrumento de prevención del acoso moral en la empresa”. Revista de Formación de Seguridad Laboral, 77:72-81.

-· Merino, J; Implantación de la Cultura Preventiva: Una propuesta metodológica desde el Análisis de Redes Sociales, PW magazine Prevention world magazine : prevención de riesgos, seguridad y salud laboral, ISSN 1695-9191, Nº. 17, 2007 , pags. 54-57.

-· Olweus, W. (1991). Bully/victim problems among schoolchildren: Basic facts and effects of a school based intervention program. In D. Pepler & K. Rubin (Eds.), The development and treatment of childhood aggression (pp. 411-448). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

-· Olweus, D. (1993). Bullying at schools. What we know and we can do. Oxford: Blackwell. Trad cast.: Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Madrid: Morata 1998.

-· O’Moore, M., & Kirkham, C. (2001). Self-esteem and its relationship to bullying behavior. Aggressive Behavior, 27, 269-283.

-· Ponferrada, M., Carrasco, S., Villà, R., Miró, M.; Gómez-Granell, C., (2006) Convivència i confrontació entre iguals als centres educatius, Síndic de Greuges-Defensor del Menor & Institut d’Infància i Món Urbà, Informe d’investigació.

-· Rivers, I., & Smith, P. K. (1994). Types of bullying behavior and their correlates. Aggressive Behavior, 20, 359-368.

-· Salmon, G., & West, A. (2000). Physical and mental health issues related to bullying in schools. Current Opinion in Psychiatry, 13, 375-380.

-· Scott, J. (2000). Social network analysis: A handbook (2nd ed.). London: Sage Publications.

-· Valente, T. W., & Vlahov, D. (2001). Selective risk taking among needle exchange participants: Implications for supplemental interventions. American Journal of Public Health, 91, 406-411.

-· Verd, J.M.; Marti, J (2000) “Muestreo y recogida de datos en el análisis de Redes sociales” Qüestió, Quadern d´Estadística i Investigació Operativa, 23 (3): 507-524.

-· Wasserman, S.; Faust, K. (1994). ‘Social network analysis: Methods and applications’. Cambridge University Press.

-· White, D. R.; Borgatti, S. P. (1994). ‘Betwennes centrality measures for directed graphs’. Social Networks, 16:335-346

Revista D´Estudis De La Violència

Nùm. 4, enero / marzo 2008

Joan Merino Gonzalez

Antropólogo

Presidente del Institut Català d´Estudis de la Violencia (ICEV) |