|

Resumen: El artículo analiza la forma en que el sistema de justicia juvenil resuelve los asuntos en los que los menores están implicados, el uso que los juzgados de menores hacen del catálogo de sanciones y cómo ha evolucionado la práctica en la aplicación de las sanciones a menores. La conclusión es que tanto la respuesta del sistema como el uso de las sanciones es muy desigual en las diferentes Comunidades Autónomas y que en general se usa en exceso el internamiento. La solución pasaría por unificar criterios y por poner en práctica programas de prevención.

Palabras clave: Menores, delincuencia juvenil, aplicación y eficacia de las sanciones.

1. Introducción

En este trabajo pretendo analizar algunas cuestiones vinculadas con las sanciones previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (en adelante LRRPM). El punto de partida lo constituye un breve análisis del catálogo de medidas y de algunos de los problemas que plantea. A partir de aquí se procederá a estudiar, con los datos disponibles, cómo el sistema de justicia penal de menores está resolviendo los asuntos que le llega, cuál es la práctica de nuestros juzgados de menores en materia de sanciones y cuál es la evolución que orienta la actuación de los juzgados de menores en esta materia.

Una vez esclarecidos estos temas, confrontaré la práctica de los juzgados de menores con los conocimientos que en la actualidad poseemos sobre la eficacia de las sanciones impuestas a los menores desde una perspectiva preventivo-especial, que es la que orienta nuestra regulación, aun cuando las sucesivas reformas operadas a la redacción originaria de la LRRPM hayan hecho importantes concesiones a la prevención general.

2. El sistema de medidas previstas en las Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores

La LRRPM contiene un amplio catálogo de sanciones. En la actualidad son trece las medidas que se contemplan en el art. 7.1 si entendemos que el internamiento en régimen abierto, semiabierto y cerrado cuenta como una sola sanción y lo mismo hacemos con el internamiento terapéutico en sus diversos regímenes, lo que como veremos a continuación es bastante discutible. En este catálogo la Ley recoge numerosas sanciones alternativas a las privativas de libertad si bien se echa en falta alguna referencia a la relación entre las medidas privativas y no privativas de libertad, a diferencia de lo que acontecía en la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948 o se hace en otras legislaciones (2), donde se establece que a las más graves, las privativas de libertad, sólo cabe recurrir en los casos en las que las más leves no sean suficientes (principio de subsidiariedad). De todos modos, es preciso tener en cuenta que el principio de subsidiariedad aparece consagrado en un texto internacional vinculante para nuestro país de cara a la interpretación de los derechos fundamentales de los menores como es la Convención de los Derecho del Niño. En efecto, en su art. 37b) proclama que “la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la Ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda” (3). En coherencia con esta directriz su art. 40.4 exige que se introduzcan en las legislaciones medidas alternativas a las privativas de libertad. Este aspecto de la subsidiariedad ha permitido acuñar como uno de los principios básicos de las directrices internacionales la desinstitucionalización. Asimismo este principio aparece recogido en otros textos internacionales. En el apartado c) del art. 17.1 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de menores (Reglas de Beijing) (4) se dispone que “sólo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de que el menor sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada”. En el ámbito europeo cabría citar los arts. 13, 14 y 16 de la Recomendación sobre reacciones sociales ante la delincuencia juvenil (5). Es verdad es que estos textos no tienen carácter vinculante como posee la Convención de los Derechos del Niño, pero de todas maneras juegan un papel importante, pues, como ha dicho el Tribunal Constitucional, “expresan una doctrina generalmente aceptada en el correspondiente ámbito y que, seguramente, deben inspirar la acción de nuestros poderes públicos” (Sentencia 36/1991, de 14 de febrero).

Aun cuando es posible utilizar diversos criterios de clasificación de las sanciones, a mi entender, el más relevante es aquel que atiende a la naturaleza privativa de libertad o ambulatoria (6). Y ello porque, como acabo de destacar, una directriz fundamental del Derecho penal de menores es el principio de subsidiariedad. La LRRPM en su art. 7.1 contempla cinco sanciones privativas de libertad: internamiento en régimen cerrado, internamiento en régimen semiabierto, internamiento en régimen abierto, internamiento terapéutico y permanencia de fin de semana.

Tras la reforma efectuada por la Ley Orgánica 8/2006 el art. 7.1 recoge ahora en un solo apartado el internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto, a diferencia de lo que acontece con el otro internamiento para el que reserva un apartado por cada régimen. Ello plantea la cuestión de si hay una única sanción de internamiento terapéutico en la que se pueden distinguir tres grados frente al internamiento general en el que se distinguen tres tipos distintos. La respuesta a este interrogante tiene una enorme trascendencia, puesto que el art. 7.4 cuando dispone que el “Juez podrá imponer al menor una o varias medidas de las previstas en esta Ley con independencia de que se trate de uno o más hechos”, aclarando que “en ningún caso, se impondrá a un menor en una misma resolución más de una medida de la misma clase, entendiendo por tal cada una de las que se enumeran en el apartado 1 de este artículo”. Si se interpreta que efectivamente hay tres sanciones distintas de internamiento se podría castigar a un sujeto de 15 años por un único delito de tráfico de drogas duras, castigado en el Código penal con pena de prisión de 3 a 9 años, a tres internamientos: uno en régimen cerrado de hasta 3 años, otro en régimen semiabierto de hasta 3 años y otro en régimen abierto de hasta 3 años. En cambio, si ese mismo sujeto ha cometido varios delitos graves de terrorismo, el art. 11. 2 prevé para ese sujeto una medida de internamiento en régimen cerrado hasta 6 años y libertad vigilada de hasta 3 años. Si a ello se añade que el internamiento en régimen semiabierto se puede equiparar al cerrado, puesto que el art. 7.1 b) establece que “la realización de actividades fuera del centro quedará condicionada a la evolución de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas, pudiendo el Juez de Menores suspenderlas por tiempo determinado, acordando que todas las actividades se lleven a cabo dentro del centro”, parece que habrá que interpretar que la referencia al régimen en el internamiento no pretende aludir a tres tipos distintos de sanción sino a una única, en cuya ejecución se distinguen tres grados que van acercando al menor hacia la plena libertad (7).

Las restantes sanciones que recoge son no privativas de libertad: tratamiento ambulatorio, asistencia a un centro de día, libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, prestaciones en beneficio de la comunidad, realización de tareas socio-educativas, amonestación, privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas, e inhabilitación absoluta. Hay que tener presente que la Ley Orgánica 8/2006 ha introducido una nueva sanción: la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez. Esta sanción hasta ahora se podía contemplar a través de la libertad vigilada, puesto que ésta puede ir acompañada de ciertas reglas de conducta entre las que está la prohibición de acudir a ciertos lugares y cualesquiera otras que se estime oportunas, lo que también permitía dar cabida a la prohibición de comunicarse con la víctima (8).

El art. 7.1 parece dar a entender que las sanciones se recogen en él clasificadas en función de su gravedad, pues alude a medidas “ordenadas según la restricción de derechos que suponen” (9). Esta idea ya planteaba problemas con la redacción original de este precepto, puesto que la privación del derecho de conducir o de licencia de caza o armas son sanciones más graves que la amonestación (10) y, a mi entender, la permanencia de fin de semana o la libertad vigilada no son en general menos graves que el tratamiento ambulatorio o la asistencia a centro de día. Con la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, en la que se introduce la inhabilitación absoluta como última medida (11), cabe afirmar que aunque el art. 7.1 tuviera la pretensión de ordenar las medidas en atención a su gravedad, lo cierto es que no lo ha conseguido, debiéndose interpretar como una mera enumeración carente de cualquier criterio clasificatorio (12).

3. La respuesta del sistema de justicia penal de menores a los hechos delictivos denunciados

Antes de abordar la cuestión de cómo están usando los tribunales de menores las sanciones contempladas en el art. 7.1 LORRPM, vamos a ver la forma en la que el sistema de justicia juvenil resuelve los casos que se le plantean. Para ello me valdré de los datos de 2008 que proporciona la Fiscalía General del Estado en su memoria de 2009, pues en la de 2010 se cambia el formato y aun cuando se mencionan las sentencias condenatorias dictadas con conformidad y sin ella, no hace referencia al número de soluciones extraprocesales.

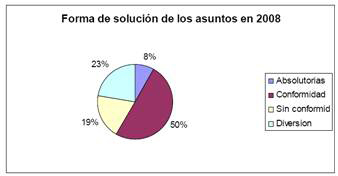

Gráfico 1: los datos, referidos al año 2008, proceden de la Memoria de 2009 de la Fiscalía General del Estado.

Según la información que nos proporciona la Fiscalía General del Estado, la mitad de los asuntos de menores que llegaron al sistema de justicia juvenil terminó con una sentencia condenatoria dictada en conformidad. Si nos centramos exclusivamente en las sentencias condenatorias, los supuestos de conformidad ascienden hasta el 72%13. De hecho, hay juzgados de menores que efectúan señalamientos sin testigos con la finalidad de conseguir conformidades. El objetivo que se persigue con ello sería el de evitar que los testigos acudan innecesariamente a un juicio que probablemente no se va a celebrar por ser previsible que se va a producir una conformidad (14).

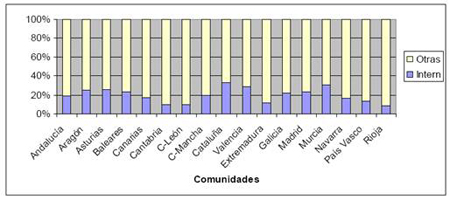

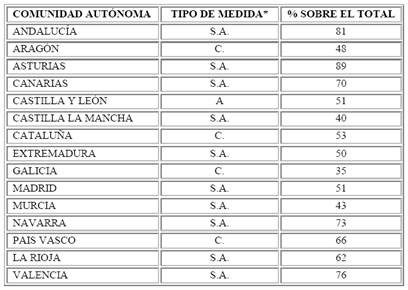

Por último, la Fiscalía General del Estado constata que un 23% de los asuntos se resolvieron sin celebrar un procedimiento, acudiendo a soluciones extraprocesales. Si ahora nos fijamos en el modo en el que el sistema de justicia penal de menores de cada Comunidad Autónoma resuelve los asuntos que le llegan, lo más relevante es la constatación de las enormes diferencias que se dan, como podemos ver en la gráfico 2.

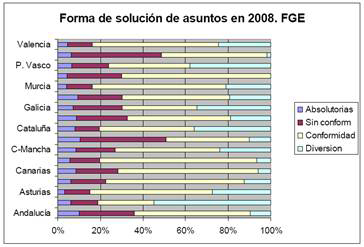

Gráfico 2: elaboración propia a partir de los datos de 2008 ofrecidos por la Memoria de 2009 de la Fiscalía General del Estado. Las Comunidades Autónomas aparecen recogidas por orden alfabético: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco, La Rioja y Valencia.

Aun cuando en general se celebran pocos procedimientos, siendo casi siempre muy alta la tasa de conformidades, lo cierto es que ésta oscila mucho, pues frente a porcentajes del 84% en Murcia, el 83% en Valencia o el 80% en Cataluña en otras estos descienden al 49% en Castilla-León o al 54% en La Rioja.

Similar es el panorama en cuanto al recurso a los mecanismos alternativos al proceso penal. Mientras en algunas comunidades autónomas se sobrepasa el 50% (Aragón) o se está en porcentajes cercanos al 40% (Cataluña, País Vasco o Galicia), en otras la situación resulta muy insatisfactoria con niveles que en el mejor de los casos llegan al 10% (Andalucía, Rioja, Canarias, Navarra, Cantabria) (15).

4. La aplicación de las sanciones por parte de los juzgados de menores

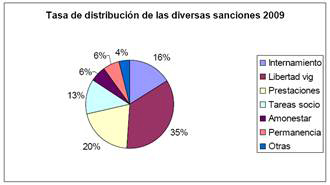

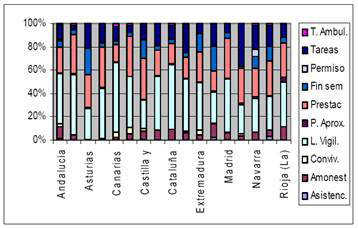

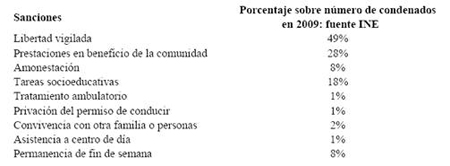

En este apartado voy a abordar el uso que los juzgados de menores realizan del catálogo de sanciones. Para ello en primer lugar partiré del número total de sanciones aplicadas en el año 2009 que ascendió a 24.356. A partir de aquí, tal como pone de relieve el gráfico 3, cabe constatar que pese a la enorme cantidad de medidas que se contemplan en la regulación legal, lo cierto es que en la práctica el sistema recurre fundamentalmente a seis. En efecto, la amonestación, las prestaciones de servicios en beneficio de la comunidad, la libertad vigilada, la permanencia de fin de semana, las tareas socioeducativas y los internamientos representan el 96% de las medidas aplicadas. E incluso cabría señalar que en realidad el sistema de justicia penal de menores aplica esencialmente cuatro tipos de medidas: libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad e internamiento, que vienen al representar el 84% de todas las impuestas.

Gráfico 3: cuadro de elaboración propia a partir de los datos del INE.

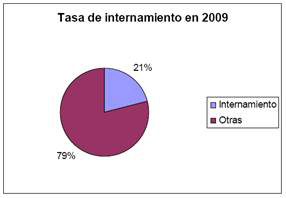

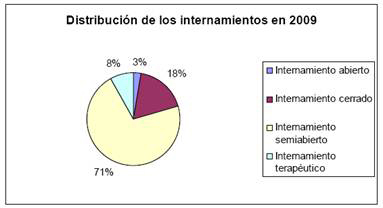

Un dato esencial en la justicia penal de menores es el correspondiente a la tasa de internamientos, puesto que ello nos permite evaluar hasta qué punto esta sanción se está imponiendo como último recurso tal como exige la normativa internacional. Sin embargo, no resulta fácil el cálculo del porcentaje de menores que han sido condenados a esta medida privativa de libertad. Para su averiguación habría que tener presente, por un lado, el número total de internamientos aplicados que se puede obtener de la estadística nacional del INE de medidas según la edad: 3942. A continuación, en la de número de medidas por edad y sexo podemos comprobar que el número total de menores condenados en 2009 asciende a 17542. Con estos datos y partiendo de que en cada sentencia condenatoria se ha impuesto una única medida de internamiento, puesto que son muy poco frecuentes las resoluciones en las que se condena a dos o más medidas de internamiento, cabe calcular el porcentaje de menores condenados a esta sanción, ascendiendo al 21%.

Gráfico 4: los datos están extraídos del INE.

Gráfico 5: elaborado a partir de los datos proporcionados por el INE en estadísticas de 2009.

Como podemos observar en el gráfico 5, el recurso al internamiento y a otras medidas varía notablemente de una Comunidad Autónoma a otra. Así, El porcentaje de internamientos oscila entre el 9% de La Rioja o el 10% de Castilla-León o Cantabria y el 33% de Cataluña o el 30% de Murcia. Estas diferencias no parece que se puedan justificar en una muy diversa estructura de la delincuencia que llega a los sistemas de justicia de menores de las diversas comunidades. Así, por ejemplo, en Murcia el 84% de de los hechos constitutivos de delito que llega a los juzgados está integrado por delitos de lesiones, contra el patrimonio y contra la seguridad colectiva. En Castilla-León el porcentaje es muy similar (82%) y algo inferior, un 78%, en el País Vasco.

Gráfico 6: distribución por Comunidades Autónomas de las sanciones distintas al internamiento según las estadísticas de 2009 del INE. El cálculo está hecho sobre el total de sanciones impuestas por los juzgados de menores una vez descontados los internamientos.

Las Comunidades se encuentran contempladas en el siguiente orden: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Rioja.

Si ahora nos fijamos en la distribución de las sanciones distintas al internamiento, se puede observar que también en este ámbito existe una práctica muy diversa.

Así, mientras la libertad vigilada representa un 24 % de todas las sanciones distintas al internamiento aplicadas en Castilla-León o el 27% en Asturias, en el caso de Aragón supone un 51% y en el de Canarias un 61%. El porcentaje de las prestaciones en beneficio de la comunidad oscila entre el 17% de Cataluña o Galicia y el 35% de Madrid, Castilla-León y Baleares. El porcentaje de la amonestación se mueve entre el 1% de Baleares y el 12 % de La Rioja o Galicia (16)

Por lo que se refiere al uso de los distintos tipos de internamiento (gráfico 7), del total de éstos el 71% correspondió a los de régimen abierto, situándose a continuación el cerrado con un 18% y el terapéutico con un 8%.

Gráfico 7: los datos proceden de las estadísticas del INE de 2009.

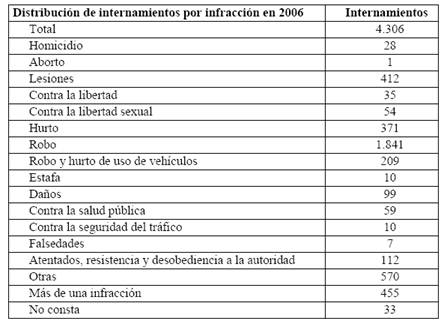

Tabla 1: datos procedentes de las estadísticas del INE

Si nos concentramos en los internamientos y en el tipo de infracciones a las que se aplica (tabla 1), la mayoría de los éstos, según las estadísticas del INE del año 2006 (17), se imponen por delitos contra el patrimonio. En efecto, al menos un 58% se aplican por delitos patrimoniales. Este porcentaje probablemente sea más elevado, puesto que no se aclara en los 455 casos en los que se impuso el internamiento por la comisión de dos o más infracciones cuál fue la naturaleza de éstas. En segundo lugar se situarían las lesiones como segundo grupo de infracciones a las que con más frecuencia se aplican los internamientos.

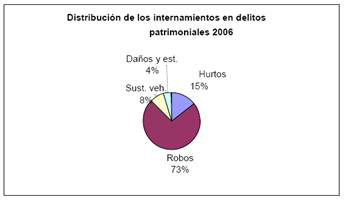

Si ahora nos detenemos en la distribución de los internamientos dentro de los delitos patrimoniales (Gráfico 8), la inmensa mayoría de éstos, el 73%, se aplica a los robos. A muy considerable distancia se situarían los hurtos que representan el 15% y los robos y hurtos de vehículos de motor que suponen el 8%. De todos modos, las estadísticas no nos permiten profundizar en la forma en la que se están imponiendo los internamientos, puesto que no se distingue entre delitos patrimoniales cometidos con violencia o intimidación y aquellos en los que no concurren estas circunstancias. Y este dato resulta fundamental para la evaluación, dado que la regulación le otorga un papel esencial a la concurrencia de tales circunstancias en la imposición del internamiento hasta el punto de que la regulación actual no permite aplicar internamiento en régimen cerrado en los delitos patrimoniales si no concurren dichas circunstancias salvo que el delito se haya cometido en grupo o con pertenencia a organización salvo algunos casos agravados de estafas y apropiaciones indebidas que, por otro lado, son figuras sin apenas relevancia en estas franjas de edad.

Gráfico 8: Cuadro de elaboración propia a partir de los datos del INE.

5. La evolución de la distribución de las sanciones aplicadas a los menores

Para analizar cuál ha sido la evolución que ha experimentado la práctica seguida en los juzgados de los menores puede ser un buen punto de partida el estudio que se llevó a cabo en la Sección de Málaga del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología y en el que se analizó la práctica de los juzgados de menores durante los últimos cinco años de vigencia de la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, reguladora de la competencia y el procedimiento de los juzgados de menores, y el primer año de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (18).

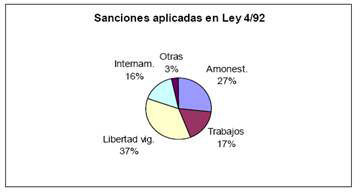

Según este estudio, en los últimos cinco año de vigencia de la Ley 4/1992 (gráfico 9) los internamientos representaban el 16% del total de medidas aplicadas, ocupando el cuarto lugar en importancia. En efecto, había tres medidas que se aplicaban más: la libertad vigilada que suponía el 37%, la amonestación el 27% y las prestaciones en beneficio de la comunidad el 17%.

Gráfico 9.

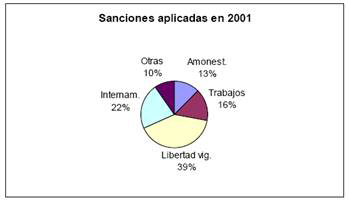

Esta situación se modificó considerablemente con la entrada en vigor de la nueva regulación, la Ley 5/2000. Esta normativa ha supuesto (gráfico 10) un incremento del volumen de internamientos aplicados, situándose en el 22% del total de las sanciones impuestas y pasando a ocupar el segundo lugar en el cuadro de las medidas más acordadas. Al igual que en la anterior regulación, la libertad vigilada seguiría siendo la medida más usada. Muy significativo sería el descenso de la amonestación que de representar un 27% pasaría a un 13%, ocupando así el cuarto lugar entre las medidas más utilizadas. El tercer puesto lo ostentarían las prestaciones en beneficio de la comunidad con un 17%.

Gráfico 10.

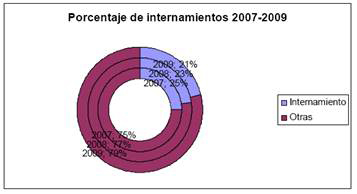

En los años posteriores las estadísticas de menores elaboradas por el INE, tal como ha ido constatando la doctrina, ponen de relieve que el nivel de internamientos se ha mantenido o incluso ha subido ligeramente (19).

Si nos detenemos en la información que ofrecen las estadísticas del INE de los últimos tres años donde se ha cambiado su metodología y utilizando el sistema de cálculo empleado para averiguar la tasa de internamiento de 2009, se puede observar (gráfico nº 11) que, tras haber alcanzado su nivel máximo en 2007 con un 25%, en los dos últimos años la tasa ha ido descendiendo hasta llegar al 21% de 2009 si bien todavía se está aplicando en nuestro país en mayor medida que en otros países europeos. Así, por ejemplo, en Alemania en el año 2004 el internamiento representaba el 11,3% de todas las medidas impuestas (20). Menores índices de internamiento muestra Suiza, donde en el año 2005 el nivel de condenas a esta sanción no alcanzaba el 8% (21).

Gráfico 11: elaborado a partir de los datos proporcionados por el INE.

A la vista de estos datos, se puede concluir que el nivel de internamientos en el periodo 2001-2009 se ha ido incrementando ligeramente desde el 22% inicial hasta el año 2009 en el que ha experimentado un pequeño retroceso al haber descendido hasta el 21%.

Si ahora comparamos respecto de las demás sanciones la situación en 2001, según el estudio efectuado por la Sección de Málaga del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (gráfico 10), con la actual (tabla 2), lo que observamos es que aumenta el porcentaje de casi todas ellas menos el de la de amonestación que se reduce del 13% al 8% y la del tratamiento ambulatorio que disminuye desde el 3,5% al 1%. Entre las que suben, llama la atención el ascenso de la libertad vigilada que de un 39% pasaría a un 49%. Según las estadísticas del INE, de las 8533 libertades vigiladas aplicadas en 2009, 4660 se impusieron como medida única. En los demás casos se aplicó acompañada de al menos otra sanción. A mi entender, la cifra de libertades vigiladas puede estar inflada, ya sea porque el periodo de libertad vigilada se está computando como sanción en el registro central de menores condenados o porque en las sentencias de algunos juzgados de menores se aplica una medida de internamiento seguido seguida de una libertad vigilada en lugar de distinguir dentro de la medida privativa de libertad el tiempo que se ha de pasar en centro y el que ha de pasar en libertad vigilada, según lo que me comenta la titular de un juzgado de menores. Por lo demás, lo más destacable es el importante aumento de la sanción de realización de tareas socioeducativas. El incremento en muchas de las medidas no privativas de libertad se debe, al menos en parte, a la mejora de los recursos disponibles en las Comunidades Autónomas.

Tabla 2.

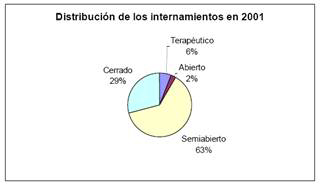

En cuanto a la distribución de los internamientos, en el estudio sobre el primer año de aplicación de la Ley 5/2000 de la Sección de Málaga del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología se puso de relieve (gráfico 12) que la modalidad más usada es la del internamiento en régimen semiabierto que viene a representar casi los dos tercios (63%) y a continuación se situaría el internamiento en régimen cerrado con casi un tercio (29%) (22).

Gráfico 12.

Si comparamos estos datos con los de 2009 (gráfico 7), se observa que la situación se ha modificado, pues mientras la modalidad de internamiento en régimen semiabierto se ha incrementado hasta el 71%, el de régimen cerrado se ha reducido hasta un 18%. Por su parte, el nivel del internamiento en régimen terapéutico ha subido ligeramente desde el 6% al 8%.

En relación a la distribución de los internamientos, según un estudio efectuado por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder judicial (Tabla 3) (23), en la mayor parte de éstas predomina la ejecución del internamiento en régimen semiabierto. Por el contrario, hay cuatro en las que predomina el internamiento en régimen cerrado y una sola en la que prima el de régimen abierto.

Tabla 3: Abreviaturas: A.: Abierto; S.A.: Semiabierto; C.: Cerrado

A partir del análisis de los recursos existentes para el cumplimiento del internamiento y de los datos sobre la modalidad de éste que más se ejecuta en cada comunidad autónoma, el mencionado estudio señala que “en ocasiones el mayor porcentaje de la medida de cumplimiento viene determinado por los recursos disponibles en calidad y cantidad. Así, en Extremadura no hay suficientes plazas disponibles para el cumplimiento de las medidas en régimen abierto y en Murcia y La Rioja no hay plazas para el cumplimiento de internamiento terapéutico. En Navarra y el País Vasco, el elevado índice de internamientos que se están cumpliendo en régimen cerrado está condicionado por el hecho de que en estas regiones se dispone de unos magníficos centros de este tipo”.

A ello añade en las conclusiones este estudio que “los recursos disponibles para la ejecución de medidas han evolucionado desde el inicio de la vigencia de la LORRPM en el mes de enero de 2001. Las Comunidades Autónomas que han introducido mejoras han sido Madrid, Murcia, Navarra, Rioja, País Vasco, Valencia, Baleares y Ceuta. Ahora bien, estas mejoras han estado dirigidas, con carácter general, al incremento de las plazas en los centros de internamiento, con una deficiente atención a los recursos disponibles en las medidas en medio abierto”. Para a continuación destacar que “las carencias más significativas son la insuficiencia de plazas para internamiento terapéutico correctamente atendidas por profesionales especializados, la escasez de técnicos y personal cualificado para atender el seguimiento de las medidas en medio abierto, la carencia de medios para poder ejecutar medidas socioeducativas, como las convivencia en grupos familiares, y los centros de día y pisos de convivencia”.

A mi entender, la conclusión final podría ser la de que con ello se genera una situación altamente perversa. La Ley Orgánica 5/00, cuyo contenido es de competencia estatal, nació con una vocación fundamentalmente preventivo-especial. Para ello se preveía un catálogo amplio de sanciones cuyo objeto era aplicar al menor la sanción más adecuada para evitar su reincidencia. En este esquema el internamiento, tal como destacan los textos internacionales, sólo se debería aplicar allí donde las demás medidas no sean suficientes. Frente a ello la aportación de los medios materiales y personales para la ejecución de las medidas acordadas por los juzgados de menores le corresponde a las comunidades autónomas. Pues bien, si en este contexto las administraciones públicas invierten sus recursos fundamentalmente en la dotación de plazas de internamiento y dedican muchos menos a la puesta en marcha de las medidas de medio abierto y, al mismo tiempo, ello determina que la demanda (las resoluciones judiciales) se adapte no tanto a las necesidades de los menores cuanto a los recursos disponibles, la aplicación que se hace del catálogo de sanciones previsto en una legislación que no es competencia de las comunidades autónomas viene condicionada en mayor o menor medida por éstas. De este modo, éstas, que carecen de capacidad para legislar en materia penal, estarán orientando la política criminal en materia de justicia de menores por medio de su política de inversiones concentrada sólo en algunas de las medidas previstas por la legislación penal. Por ello no es de extrañar que pese al amplio catálogo de medidas contemplado en el art. 7.1, en la práctica en algunas comunidades autónomas hay medidas que carecen de relevancia por la insuficiencia de recursos. Entre los indicadores de las medidas elaborados por el Departamento de Justicia del País Vasco se incluye en muchas uno que viene a decir que no se recomienda una medida si no existen recursos idóneos (24), siendo así que esta situación no se debería producir por existir la obligación de crearlos.

6. El perfil de los menores internados

En el estudio de la Sección de Málaga del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología se pudo constatar que, pese a que al sistema de justicia penal de menores llegan menores de todas las clases sociales, lo cierto es que el perfil del menor que va a un centro de internamiento es el de un chico con un entorno social y un grupo de iguales problemático y con una situación económica familiar mala (25).

En otro realizado en el País Vasco se observó que “el perfil del menor infractor o infractora que cierra una medida en 2003 en centroeducativo, es un varón nacido en la CAPV (seguido de los menores magrebíes), con una situación socioeconómica familiar insuficiente, con una familia desestructurada, con problemas familiares de salud mental y/o física, con progenitores con consumo de tóxicos y episodios delictivos, con presencia de la variable «ruptura de vínculos» y que en un 27% ha sufrido abandono” (26).

Gráfico 13.

En un estudio efectuado en Cataluña para ver la eficacia de las diversas sanciones impuestas a menores que se terminaron de cumplir en el año 2002 también se puso de relieve la concurrencia de factores de riesgo social en quienes cumplieron la medida de internamiento, tal como podemos ver en la gráfico 13 (28). Si bien al sistema de justicia juvenil llegan menores de todo tipo (29), lo cierto es que en el caso de la medida de internamiento predomina el perfil de menores en quienes concurren factores de riesgo social. Por ello no es de extrañar que en el estudio acabado de mencionar se pudiera concluir que “las características específicas de los menores inmigrantes no acompañados en esta comunidad autónoma parecen confirmar la idea de que aquellos “que acaban delinquiendo, mayoritariamente, tienen unas características de mayor riesgo. Esto es así porque en mayor porcentaje han vivido en la calle en su país de origen, provienen de familias problemáticas y tienen un nivel escolar inferior” (30). En este estudio se comprobó que el internamiento, especialmente el cautelar, se aplica mayoritariamente a los extranjeros y más concretamente a los menores inmigrantes no acompañados, concluyendo que en esta situación, entre otros factores, juega “la situación precaria de estos menores (falta de domicilio, situación de riesgo, etc.)” (31). Asimismo en el País Vasco el Departamento de Justicia, a petición del Defensor del Pueblo de esta Comunidad Autónoma, constata “la alta proporción, en el sistema de justicia juvenil, de menores que provienen de los sistemas de protección dependientes de las diputaciones forales, especialmente en los casos de conductas o medidas más graves (medidas cautelares e internamientos). En este sentido, aporta los siguientes datos, correspondientes al año 2007 y referidos a medidas firmes:

– El 44,5% de los casos de internamiento.

– El 29,7% de los casos de prestaciones en beneficio de la comunidad.

– El 28,9% de los casos de libertad vigilada.

– El 43,41% de los casos de permanencia de fin de semana.

– El 50% de las convivencias en grupo educativo.

– El 18,5% de las asistencias a un centro de día.

Estos datos muestran la interrelación entre ambos sistemas, especialmente en los menores que son objeto de las medidas más duras o restrictivas (internamientos), lo que aparece todavía con mucha mayor claridad si nos fijamos en los internamientos cautelares. La situación es especialmente destacable en el caso de los menores extranjeros no acompañados y, aún más, en los dos últimos años, en el caso de Gipuzkoa… La experiencia muestra que cuando el sistema de acogida no responde adecuadamente a las necesidades básicas, buena parte de los problemas acaban salpicando al sistema penal” (32).

7. La eficacia preventivo-especial de las medidas.

Una vez que hemos visto la aplicación que se hace en la actualidad del catálogo de sanciones y de la evolución que ha experimentado en los últimos 14 años, en este apartado me voy a ocupar de los conocimientos que nos proporcionan las investigaciones criminológicas sobre la eficacia preventivo-especial de las sanciones penales.

El punto de partida lo podríamos fijar en la premisa que parece orientar la política criminal en materia de menores que cometen delitos y que se plasmaría en la idea de que a mayor rigor en la sanción mayor será la eficacia. Esta hipótesis se recogió incluso en el texto de la LORRPM a través de la Disposición adicional sexta: “Evaluada la aplicación de esta Ley Orgánica, oídos el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios, el Gobierno procederá a impulsar las medidas orientadas a sancionar con más firmeza y eficacia los hechos delictivos cometidos por personas que, aun siendo menores, revistan especial gravedad, tales como los previstos en los artículos 138, 139, 179 y 180 del Código Penal.

A tal fin, se establecerá la posibilidad de prolongar el tiempo de internamiento, su cumplimiento en centros en los que se refuercen las medidas de seguridad impuestas y la posibilidad de su cumplimiento a partir de la mayoría de edad en centros penitenciarios” (33).

El cumplimiento del mandato de la Disposición adicional sexta es una de las razones fundamentales que ha alegado el legislador para efectuar la reforma de la LORRPM operada a través de la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, que ha supuesto un endurecimiento del tratamiento de los menores delincuentes.

Sin embargo, si de lo que se trata es de evitar que los menores que hayan cometido algún delito vuelvan a hacerlo, es decir, de conseguir metas de prevención especial, esta afirmación no se ha podido verificar empíricamente. En efecto, no existen estudios que hayan podido acreditar que las sanciones más graves, especialmente las de internamiento, sean más eficaces que las más leves, las ambulatorias. Más bien hay datos que apuntan en la dirección contraria.

No obstante, antes de analizar las investigaciones que se han hecho sobre esta materia es preciso resaltar que los estudios sobre la eficacia preventivo-especial de las sanciones plantean graves problemas metodológicos que son difíciles de superar.

La reincidencia, tras la respuesta de la justicia de menores, se suele averiguar a partir de los registros oficiales (nueva detención por parte de la policía o nueva intervención de la justicia de menores), sin tener presente que el sujeto puede haber vuelto a delinquir sin que su delito haya llegado a conocimiento de los órganos encargados de su persecución. A lo anterior habría que sumar las dificultades para formar un grupo de control integrado por menores de similares características que hayan cometido el mismo delito y que hayan sufrido otra sanción para ver si los resultados hubieran sido idénticos. En este sentido, muchos de los trabajos a los que se va a hacer referencia se ocupan de las tasas de reincidencia de un grupo más o menos amplio de menores que tienen distintas características y que han recibido diversas respuestas por parte de la justicia penal (34). En la reincidencia o no de un sujeto pueden haber concurrido otras variables distintas a la sanción (35). Hechas estas aclaraciones, a continuación vamos a ver los estudios sobre tasas de reincidencia.

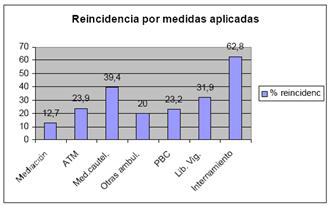

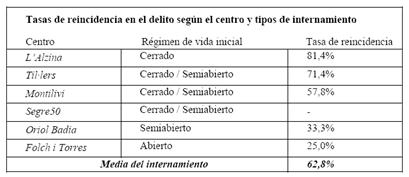

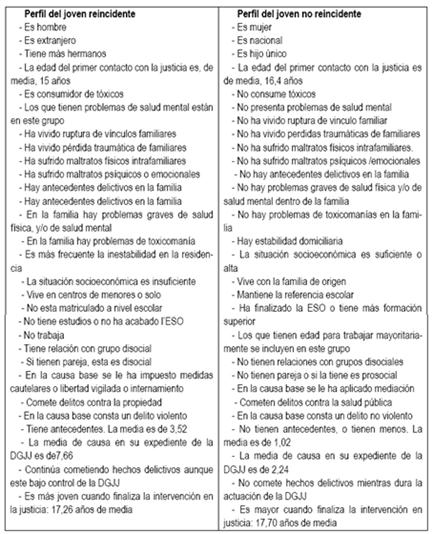

Recientemente Capdevila/Ferrer/Luque han efectuado un estudio en Cataluña con tres objetivos: determinar tanto la tasa general de reincidencia de los menores que pasan por el sistema de justicia de menores en Cataluña como la tasa específica en función de la medida aplicada; conocer los factores estáticos (edad, sexo, etc.) y dinámicos (entorno social, formación, experiencia laboral, etc.) que mejor predicen la reincidencia; y finalmente identificar el perfil de los menores que llegan al sistema de justicia de menores (36). Para ello han efectuado un seguimiento de todos los menores que terminaron de cumplir en 2002 la medida aplicada por el delito cometido, habiendo comprobado si hasta diciembre de 2004 habían vuelto a aparecer en el sistema de justicia de menores o en su caso en el de adultos acusados de haber cometido otro delito (37) . Durante el año 2002 terminaron de cumplir la medida 3728 (38). A partir de aquí se seleccionó una muestra al final se aproximó mucho al número total de menores, puesto que el número de menores objeto de seguimiento alcanzó los 2903 (39).En su estudio, un 22,7% de ellos vuelve a cometer delitos (40). Sin embargo, ese índice varía mucho en función del tipo de respuesta que se diera al menor por el delito (gráfico 14) (41).

Gráfico 14. Porcentaje de reincidencia en función de la medida aplicada (ATM: supuestos en los que hay amonestación o sobreseimiento por diversas razones -prescripción, el equipo técnico estima que no es conveniente proseguir, etc.-)

A la vista de estos datos los autores del estudio señalan que “la reincidencia más baja, como era de esperar, se da en los programas de mediación y reparación que coinciden, como hemos visto, con los perfiles descriptivos de población más normalizada. A partir de aquí se observa como la tasa va aumentando siguiendo un orden ascendente que se corresponde a un aumento, también, de la intensidad de intervención de los programas: otras medidas abiertas, PBC, Libertad vigilada, Cautelares y Internamiento. Estos resultados establecen una correlación clara entre la aplicación de una u otra medida penal y el perfil criminológico del menor. Un perfil más duro se corresponderá con las medidas más intervencionistas. Los perfiles descriptivos de los menores en cada programa también apuntan en este sentido: los sujetos de los programas de más intervención presentan más indicadores de riesgo en las variables estudiadas y tienen menos factores de protección. La presencia de factores de riesgo y la ausencia de factores de protección explicarían el aumento de las tasas de reincidencia en estos programas” (gráfico 13) (42).

Aunque la tasa de reincidencia general en el internamiento es del 62,8%, el estudio arroja diferencias importantes en función del tipo de centro (gráfico 14), de tal manera que los porcentajes de reincidencia por centro de cumplimiento varían desde 81,4% del único centro donde sólo se cumplía el internamiento en régimen cerrado hasta el 25% en el único que era de régimen abierto, pasando por el 33,3% en uno de régimen semiabierto hasta alcanzar tasas del 57,8 o el 71,4% en centros donde se ejecutaba el internamiento en régimen semiabierto y cerrado (43).

Tabla 4.

Atendiendo al sexo, la tasa de reincidencia es del 25.2% en el caso de los chicos, mientras que la de las chicas es casi la mitad menos, un 12,7%44. Por tanto, las chicas no sólo cometen menos delitos y de menor gravedad sino que, además, tienen una menor tasa de reincidencia.

A la vista de las variables que concurren en reincidentes y no reincidentes, los autores del estudio ponen de relieve que existen notables diferencias entre unos y otros como se puede comprobar en el gráfico 15 (45).

Gráfico 15.

En otro estudio efectuado en el País Vasco (46) se averigua la tasa de reincidencia por grupos de sanciones. El periodo de estudio la investigación abarca desde enero del año 2003 hasta diciembre de 2007, es decir, prácticamente cinco años. La población objeto de estudio la componen todos los menores que durante el año 2003 finalizaron una medida judicial en medio abierto y/o en centro educativo (47). En las sanciones de medio abierto la tasa de reincidencia es del 21.7% (48). En el caso de las medidas privativas de libertad (internamiento y permanencia de fin de semana) la tasa de reincidencia sube hasta el 53.4%. Si sólo nos fijamos en los internamientos, entonces la tasa de reincidencia se incrementa hasta casi un 59% (49). Por último, centrándose únicamente en aquellos en los que la sanción cumplida era por su primer delito, es decir, en los que con anterioridad no habían cometido más delitos, aquí la tasa de reincidencia baja hasta el 18,5% (50).

En la investigación realizada en Asturias (51) la muestra abarcó a todos los sujetos cuyo expediente se hubiese cerrado entre 2001 y 2004, habiendo sido el periodo medio de seguimiento de 1,6 años. Se comprobó que la tasa de reincidencia para los condenados a medidas no privativas de libertad fue del 27%. En cambio, cuando la medida aplicada fue de internamiento, la tasa de reincidencia subió hasta el 70% (52).

Finalmente, en un estudio que acabamos de terminar en la Sección de Málaga del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología Estudio de Málaga (53) se ha buscado la tasa de reincidencia en los menores que fueron condenados en 2002 en Málaga, Granada y Sevilla, lo que arrojó una muestra de 590 personas.

La tasa general de reincidencia tras el cumplimiento de la sanción ha sido del el 34,5% si bien los resultados varían en función de la provincia. Así, Málaga presenta un número mayor de reincidentes (52,3%) que de no reincidentes, y tanto en términos absolutos como relativos, tiene mayor número de reincidentes que Sevilla (29,7%) y Granada (22%).

Por último, si se distingue el nivel de reincidencia en función de la sanción se observa que mientras en el caso del internamiento es del 59%, en las demás sanciones este porcentaje desciende hasta el 35,5%. En los supuestos de mediación la tasa es del 17,6%.

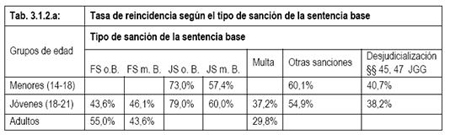

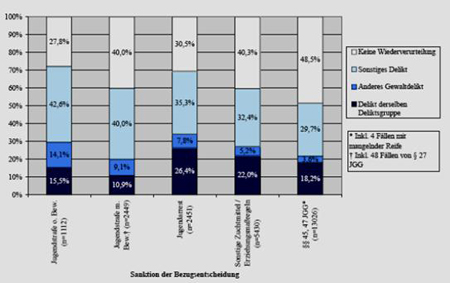

Estos estudios vienen a corroborar los resultados que arrojan otras investigaciones efectuadas en el extranjero. Así, en un trabajo que se realizó en Alemania se analizó el nivel de reincidencia durante los cuatro años siguientes al cumplimiento de la sanción penal, tomándose como punto de partida el año 1994 y concluyendo el seguimiento en 1998 (54). En este caso se estudiaron no sólo a menores sino también a los adultos, ascendiendo el número total de personas que fueron condenadas o cumplieron su condena en 1994 a 947.043 personas. En ese periodo la tasa de reincidencia general fue del 35%. La principal conclusión es que el índice de reincidencia es tanto más alto cuanto más grave es la sanción (tabla 5). Mientras entre los menores que sufrieron internamiento volvieron a delinquir el 73% en los cuatro años siguientes a su cumplimiento, en el caso del internamiento con remisión condicional la cifra se quedó en el 57,4%, en las otras sanciones ese nivel se elevó hasta el 60,1% y finalmente en los supuestos de desjudicialización previstos en los arts. 45 y 47 Jugendgerichtsgesetz fue del 40,7% (55).

Tabla 5. (FS: Pena privativa de libertad; JS: internamiento; o.B.: Sin suspensión condicional; m.B.: con suspensión)

Si cotejamos los resultados obtenidos en la investigación realizada en Cataluña con la ejecutada en Alemania, los porcentajes de reincidencia para la medida de internamiento que no es objeto de remisión condicional son un poco más bajos en la segunda, si bien hay que tener presente que en ésta el seguimiento fue de cuatro años.

Ciertamente habría que destacar que los índices de reincidencia en las diferentes sanciones no son comparables, dado que si a los menores que tienen mejor pronóstico de peligrosidad se les aplican las medidas más leves y a los de peor el internamiento, es lógico que en éstos los niveles de reincidencia sean mayores (56). En esta línea apuntan algunos datos de un estudio de Harrendorf sobre la reincidencia de los delincuentes violentos en el que tomó como muestra todos los menores sobre los que había recaído una resolución en el año 1994 y efectuó un seguimiento en los registros oficiales hasta el año 1998 (57).

Gráfico 16: Tasa de reincidencia en función de sanciones impuestas a delitos violentos (58)

Gráfico 17: Tasa de reincidencia en función de las sanciones impuestas a delitos no violentos (59)

En la investigación de Harrendorf se pone de relieve que en los casos de desjudicialización la tasa de reincidencia es mayor cuando se trata de delitos violentos que cuando no son delitos de esta índole. Algo parecido acontece con las sanciones formales no privativas de libertad.

Frente a lo anterior cabría responder, en primer lugar, que quizás ese porcentaje de fracaso es tan elevado no sólo por el perfil de los destinatarios de estas medidas sino también porque en parte se está aplicando a personas para las que estas medidas no son idóneas. La investigación de Harrendorf pone de relieve que con independencia del tipo delictivo cometido (violento o no) y de los antecedentes de los sujetos, la medida de arresto prevista en la Ley penal juvenil alemana muestra una tasa de reincidencia elevadísima (70%), lo cual permite acreditar que no todo es un problema de peor o mejor pronóstico de peligrosidad del menor sino que también incide de forma notable la elección del tipo de medida. Pero no sólo los datos del arresto apuntan en esta dirección. Tampoco el hecho de que las medidas informales (la desjudicialización) tengan peores resultados en los menores que han cometido hechos violentos nos debe hacer olvidar que aún así lo cierto es que las medidas informales tienen mejores resultados que la de internamiento.

En esta dirección apuntarían algunas investigaciones en las que se han formado grupos integrados por menores con similares características que han cometido los mismos hechos. En estos trabajos se ha podido comprobar asimismo que los condenados a las medidas más pedagógicas han tenido menor tasa de reincidencia que los castigados con medidas más represivas (60). Así, Wellhöfer se ocupa de una investigación en la que se analizan 50 casos de menores condenados a cursos de capacitación social (soziale Trainingskurse) y 50 casos de menores que fueron condenados a una medida privativa de libertad de arresto entre 1989 y 1991. Todos ellos habían cometido delitos bastante similares e incluso los sancionados con los cursos tenían más antecedentes penales que los castigados con el arresto. En efecto, mientras los primeros presentaban una media de 2,3 antecedentes, los segundos tenían sólo una media de 1,7. 21 meses después, mientras entre los que asistieron a cursos el nivel de delincuencia había bajado al 1,3, entre los que sufrieron el arresto el nivel se incrementó hasta el 2,1. En definitiva, los condenados a cursos de capacitación, pese a tener más antecedentes, tuvieron un menor índice de reincidencia tras el cumplimiento de la medida que los que sufrieron arresto (61).

En segundo lugar, como ha destacado Albrecht, aunque los niveles de reincidencia no sean comparables, hay que tener presente que las sanciones se imponen justamente para evitar que el menor vuelva a delinquir. Y desde esta perspectiva preventivo-especial, el internamiento es el que presenta con diferencia los peores resultados. Si las medidas privativas de libertad se imponen a los que presentan mayores déficit, se supone que ello acontece porque son medidas que están justamente mejor preparadas para hacer frente a esa peor situación del menor, lo que, sin embargo, en la práctica no es así (62).

Synowiec, partiendo de la hipótesis de que para autores de parecidas características que han cometido hechos similares las medidas ambulatorias son más eficaces que las privativas de libertad, efectúa un análisis de las diversas investigaciones que se han ocupado del tema (63). Este autor llega a la conclusión de que “no se puede considerar como empíricamente demostrado que las medidas ambulatorias, pese a los resultados de las investigaciones aparentemente más favorables, traigan consigo unos efectos más favorables y una mayor eficiencia que las privativas de libertad en el caso de grupos similares de autores y de delitos. No obstante, desde la perspectiva de los costes, se puede admitir un efecto superior de las medidas ambulatorias, puesto que la aplicación de éstas ocasiona menores costes que la imposición de sanciones privativas de libertad” (64).

A la vista de los conocimientos actuales sobre la eficacia de las sanciones, se ha formulado el principio de la amplia intercambiabilidad de las sanciones penales impuestas a menores (65), lo cual permite profundizar a su vez en el principio de subsidiariedad, puesto que si las sanciones más graves, las privativas de libertad, por regla general no traen consigo mejores resultados que las menos graves, las ambulatorias, habría que aplicar más éstas, pues, como destaca Synowiec, traen consigo menores costes. Ello se traduciría en la máxima de que en caso de duda hay que optar por menos y no por más sanción (66).

8. Conclusiones a modo de consideraciones político-criminales

El planteamiento del art. 7.3 LORRPM es coherente con la finalidad preventivo-especial que preside la regulación. Si de lo que se trata es de eliminar aquellos déficit educativos que llevan al menor a cometer los delitos, la sanción adecuada no se puede conocer de antemano, sino que dependerá de los factores personales, familiares y sociales que concurran en cada sujeto, es decir, el hecho cometido no es más que un factor más a valorar de cara a identificar las necesidades que presenta el menor y cuál es la medida idónea para hacerle frente. Sin embargo, la discrecionalidad no se puede traducir en arbitrariedad, de tal modo que situaciones similares en los menores que delinquen se traten de forma diversa. Y como hemos visto, tanto en la forma de resolver los asuntos que llegan al sistema de justicia penal de menores como en la aplicación de las sanciones se están produciendo diferencias de tratamiento injustificables.

En relación a la primera cuestión, como hemos visto, el recurso a las medidas desjudicializadoras en muy desigual en todo el territorio nacional, siendo así que son muy idóneas. En ello juega un papel importante tanto la mayor o menor sobrecarga de trabajo (67) como la existencia de recursos suficientes.

Además, en los supuestos de archivo, tal como reconoce la propia Fiscalía General del Estado, se emplean muchas veces los automatismos, por ejemplo, generaliza el archivo de las faltas (68) aunque algunas fiscalías argumentan que antes de hacerlo toman declaración al menor.

En general se deberían evitar los automatismos y antes de recurrir al desistimiento efectuar unas mínimas comprobaciones acerca de la situación del menor, para lo cual no debería ser suficiente la declaración del menor. A mi entender, al menos se habría de hablar con los padres y ver la situación escolar. A partir de aquí, no habría razón para reducir los desistimientos exclusivamente al ámbito de las faltas, pudiendo recaer también en los delitos siempre que se cumplan los requisitos del art. 18 LORRPM.

En materia de recursos inicialmente en algunas Comunidades Autónomas se optó por atribuir la función de realizar mediaciones a los equipos técnicos de los Juzgados de Menores. En la práctica ello imposibilitó que se llevaran a cabo, pues éstos ni siquiera podían sacar adelante los informes (69). En la actualidad ya sea por la vía de mejorar los medios de los equipos técnicos (70), ya sea por haber optado por atribuir esta tarea a entidades privadas (71), la situación ha mejorado, habiendo aumentado, como hemos visto, el número de mediaciones si bien la situación varía mucho en función de las Comunidades Autónomas debido que aún faltan medios (72).

En el plano de la aplicación de las medidas resulta imprescindible evitar las desigualdades que se están produciendo de unos territorios a otros e incluso de unos juzgados de menores a otros (73). Manteniendo la discrecionalidad, se trataría de buscar los perfiles de menor más idóneos para cada sanción, destacando que, más allá de los casos donde la LORRPM obliga a imponer una medida de internamiento, no hay categoría de delito alguna en la que no se puedan aplicar las sanciones no privativas de libertad. En este sentido hay que destacar los indicadores que ha ido elaborando el Servicio de Justicia Juvenil del Departamento de Justicia del País Vasco donde respecto de cada medida se estipula en qué situaciones puede ser aconsejable aplicarla y en que hipótesis resulta contraproducente (74). Al margen de que algunos de los criterios mencionados puedan resultar discutibles (75), lo cierto es que representan una herramienta adecuada para conseguir evitar las desigualdades que se están produciendo en el recurso a las sanciones. Por ello sería muy deseable seguir profundizando en esta vía, impulsando primero desde cada Comunidad Autónoma la elaboración de una guía donde se recojan los indicadores que concreten lo estipulado en el art. 7.3 LORRPM tomando en consideración la experiencia en la imposición de cada medida, para a partir de ahí, en un segundo paso, tratar de unificar criterios entre todas ellas, lo que permitiría ofrecer un catálogo nacional de pautas de aplicación de las diversas sanciones.

Al margen de lo anterior, es imprescindible reducir los niveles de internamiento tan elevados que existen en algunas Comunidades Autónomas lo cual contraviene un principio básico del Derecho penal como es el de subsidiariedad cuyo cumplimiento en materia de justicia penal de menores viene impuesto por las directrices internacionales. Para su reducción es imprescindible tener en cuenta el perfil de los menores a quienes se está aplicando esta sanción donde, como hemos visto, priman aquellos que presentan una situación de riesgo social, y que el internamiento no es una sanción idónea, como se resalta en el III Plan de Justicia Juvenil en la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuando “las necesidades educativas básicas se sitúen en el ámbito de la desprotección: tutelados, en situación de guarda administrativa, no acompañados, etc.”.

Para poder avanzar en esta dirección es imprescindible que pongan en marcha o se incrementen programas de prevención primaria y secundaria (76) de la delincuencia.

Si muchos de los menores que cometen delitos presentan problemas escolares, familiares, de entorno social, etc., habría que empezar por combatir situaciones de violencia familiar, de abandono de menores, de absentismo y fracaso escolares, etc., lo que, por otro lado, no constituye un simple principio programático, puesto que nuestra legislación obliga a la Administración Pública a escolarizar a todos los menores de 16 años y a perseguir el absentismo, y asimismo debe actuar en casos de menores en situación de riesgo o desamparo (77). Sin embargo, con bastante frecuencia llegan a la Administración de Justicia menores acusados de la comisión de algún hecho delictivo que presentan una larga trayectoria de desamparo o al menos de situación de riesgo y respecto de los cuales no se está actuando desde las entidades de protección (78). Por ello es imprescindible reclamar que se refuerce y mejore la actuación de las entidades de protección en relación a ciertos grupos de menores, tal como están reclamando otras entidades públicas (79). Así, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado destaca que, pese a que sólo se envían a las entidades públicas de protección los casos de los menores de 14 años en quienes aprecian necesidades de intervención, lo cierto es que entre las fiscalías está muy extendida la idea de que “no actúan suficientemente en estos casos”. E incluso en la memoria de 2010 llega a afirmar que “se detecta una cierta resistencia de la Administración a asumir guardas o tutela de adolescentes de más de 15 años, ya por la ausencia de recursos específicos para ellos, ya por el riesgo de asumir las responsabilidades derivadas de su comportamiento”. También tanto el Defensor del Pueblo Español como los defensores de las distintas Comunidades Autónomas están poniendo de relieve estos problemas. El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana pone de relieve que muchas de las familias de los menores que pasan por el sistema de justicia juvenil habían sido objeto de intervención por parte de los servicios sociales antes de que aquellos cometieran el hecho delictivo, lo que a su juicio permite constatar que el sistema de protección de menores no está funcionando adecuadamente (80). El Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha constata que con frecuencia la entidad de protección no admite la solicitud efectuada por los padres de que ésta asuma la guarda voluntaria de sus hijos por entender que se encuentran en una situación de riesgo a la que no pueden atender. Y ello pese a que en bastantes ocasiones esta petición viene apoyada por los propios servicios sociales. Esto provoca muchas veces que al final se produzcan procedimientos de protección extremos o que los menores terminen cumpliendo medidas de responsabilidad penal por actos delictivos (81).

Asimismo el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha ante un supuesto en el que la Administración renunció a la tutela de varios menores con trastornos de conducta que se fugaron del centro sin que volviera a declarar la situación de riesgo cuando aparecieron por no contar con recursos especializados recuerda a la entidad de protección que ni se puede renunciar a la guarda de los menores ni puede alegar falta de recursos quien está obligado a proporcionarlos (82). Recientemente el Defensor del Pueblo Español ha puesto de relieve los problemas que se plantean en relación a los menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social en su informe monográfico sobre los Centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social” (2009), destacando la ausencia de una planificación integral cuyas consecuencias “son lamentables: niños que padecen graves trastornos y no están diagnosticados o tienen un diagnóstico inapropiado, adolescentes con alarmantes niveles de fracaso escolar insuficientemente atendidos, jóvenes con problemas de drogadicción que no reciben el tratamiento psicoterapéutico que precisan, y situaciones familiares de enorme dramatismo y desesperación” (83). Es este el contexto en el que se ha de situar el debate acerca de la conveniencia de bajar la edad penal hasta los 12 años (84), donde con frecuencia se alega que es necesario adelantar la intervención penal a esta edad porque hay menores de 14 años con un perfil similar al de los que están en centros de internamiento que cometen delitos y respecto de los cuáles no se está haciendo nada.

Recientemente la Resolución del Parlamento Europeo de 2007 sobre la delincuencia juvenil, el papel de las mujeres, la familia y la sociedad recomendaba a los países miembros que la lucha contra la delincuencia juvenil se asiente sobre tres pilares: prevención, medidas judiciales y extrajudiciales, y reinserción social. Sin embargo, como acabamos de ver, se echa en falta un modelo integral de prevención dirigido a combatir algunas de las variables que inciden en la comisión del hecho delictivo, poniendo el acento en la lucha contra los problemas sociales que generan la delincuencia.

En el plano de las medidas extrajudiciales, a la vista de su eficacia, es necesario potenciar su aplicación, huyendo de los automatismos, por un lado, y dotando de más recursos a las Fiscalías.

Por último y aunque no se ha tratado en este trabajo, en el ámbito de la reinserción social hay que abordar los problemas que se plantean en la ejecución de las sanciones. Hay que tener presente que son muy diversas las entidades (públicas y privadas) que intervienen en la ejecución de las medidas, lo cual muy seguramente plantea un escenario no muy diverso al que dibuja el Defensor del Pueblo Español en relación a los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en dificultad social.

1. Trabajo presentado en el curso organizado por el Consejo General del Poder Judicial “La ejecución de las medidas impuestas a los menores” los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2008 y que, una vez actualizado y modificado, se publica ahora al no haberlo hecho el CGPJ.

2. Así, en los arts. 5 II y 17 II de la Ley de justicia juvenil alemana se consagra el principio de que a las sanciones más graves (las medidas de corrección y el internamiento) sólo se puede acudir cuando las medidas educativas no sean suficientes. Cfr. Streng, F.: Jugendstrafrecht. C. F. Müller, Heidelberg, 2003, págs. 149 y 203 y s.; Ostendorf, H.: Jugendstrafrecht. 4ª ed. Nomos, 2007, pág. 71.

3. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 31 de diciembre de 1990.

4. Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 40/33, de 29 de noviembre de 1985.

5. Recomendación 87 (20), de 17 de septiembre de 1987, del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Más recientemente en la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa (2003)20, sobre nuevas formas de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia juvenil se pide a los Estados que creen un amplio catálogo de medidas nuevas y más efectivas para combatir a los autores de delitos graves o violentos, así como a los reincidentes. Estas medidas deben atender tanto al delito como a las necesidades de sus autores. Estas medidas deben incluir a los padres y a otras personas legitimadas para la educación, salvo que sea contraproducente, y servir a la mediación, reparación del daño causado e indemnización de la víctima. Asimismo la Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de junio de 2007, sobre la delincuencia juvenil, el papel de las mujeres y la sociedad (Diario Oficial de la Unión Europea C 146 E/344, de 12 de junio de 2008) proclama en sus apartados 20 y 23 que la sanción de reclusión debe aplicarse en última instancia. En los mismo términos se expresa también la Recomendación (2008) 11, de 5 de noviembre 2008, del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre Reglas Europeas para infractores juveniles sometidos a sanciones o medidas.

6. De hecho, como destaca Feijoo Sánchez, B. en Comentarios a la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Thomson/Civitas, 2008, pág. 136, la Ley opera permanentemente con este criterio aun cuando no lo reconozca expresamente.

7. A favor de esta tesis también se pueden alegar razones vinculadas a los fines perseguidos por la ley y cuya consecución no son compatibles con la distinción de varias sanciones distintas de internamiento. Como muy bien señala Cruz Márquez, B.: La medida de internamiento y sus alternativas en el Derecho penal juvenil. Dykinson, Madrid, 2007, pág. 27 y s., el problema no es distinguir diferentes niveles de apertura al exterior en el internamiento sino atribuirle a cada uno de ellos el carácter de sanción autónoma, puesto que eso implica trasladar la decisión sobre ello al momento de la determinación de la sanción, extrayéndola del de la ejecución como, sin embargo, se hace en adultos. Esta decisión –añade la autora- es contraria al principio educativo que preside la regulación. Y ello porque “mientras que en las decisiones y modulaciones adoptadas durante la ejecución predomina claramente el principio resocializador y se presta una especial atención a las necesidades y peculiaridades del menor, en la determinación intervienen también criterios preventivo-generales”. Por ello esta autora propugna acertadamente que la decisión sobre el grado de apertura se remita “al plano ejecutivo, a través de la utilización de los criterios de selección vigentes en él. Esto es, entender, sobre la base de una concepción unitaria del internamiento, que la elección de las distintas modalidades previstas en las letras a), b) y c) del art. 7 LORRPM constituye una decisión separada de la determinación del internamiento, con excepción de los supuestos en que la ley obliga expresamente a aplicar el régimen cerrado” (pág. 32).

8. En la Consulta 3/2004 de la Fiscalía General del Estado, de 30 de noviembre de 2004, ya se había indicado que esta medida se podía imponer de forma cautelar por medio de una libertad vigilada con una regla de conducta de prohibición de aproximarse a la víctima. Cfr. también Gutiérrez Albentosa, J. M.: “Modelo de política criminal en la jurisdicción de menores”, en La Ley, nº 6687, de 5 de abril de 2007

9. En este sentido, por ejemplo, Ornosa Fernández, Mª R.: Derecho penal de menores. Bosch, Barcelona, 2003, pág. 183; Aguirre Zamorano, P.: “Capítulo III. Las medidas”, en Justicia de menores: una justicia mayor. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2000, pág. 81.

10. Así lo destaca Aguirre Zamorano, P.: Capítulo III. Op. Cit., pág. 92.

11. En este sentido Aguirre Zamorano, P.: Capítulo III. Op. Cit., pág. 93, señala que esta medida es más grave que las que le preceden y, en consecuencia, su ubicación no se ajusta a una escala graduada ordenada de mayor a menor gravedad.

12. Feijoo Sánchez, B. en Comentarios. Op. Cit., págs. 135 y s.; Landrove Díaz, G.: Derecho penal de menores. Tirant lo blanch, Valencia, 2001, pág. 220.

13. En el año 2009, según la memoria de 2010 de la Fiscalía General del Estado, el porcentaje de las sentencias condenatorias asciende al 71%.

14. Así lo destaca la Memoria de 2010 de la Fiscalía General del Estado.

15. Se hace eco de este panorama la Memoria de 2010 de la Fiscalía General del Estado, señalando mientras La Rioja sigue sin poder “llevar a efecto soluciones extrajudiciales debido a la inexistencia de un equipo para la ejecución de conciliaciones, en la vecina provincia de Zaragoza se da cuenta de que un 50 por 100 de expedientes son resueltos por esta vía, al existir un equipo de medio abierto dedicado a ello”.

16. Esta diversidad en la aplicación de las medidas por los diferentes Juzgados de Menores también la ha puesto de relieve el Informe de 2007 del Defensor del Pueblo del País Vasco, pág. 361. La memoria del Servicio de Justicia Juvenil del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social de 2004, pág. 35) constata que “la distribución de las medidas por Territorio no es homogénea. Existen desequilibrios notables entre los

diferentes Juzgados y Fiscalías: número y tipo de medidas, su duración, el tiempo empleado para emitir las sentencias, la utilización de los programas de mediación, etc.”. Se trata de un problema que ya se constató en relación a la aplicación de la anterior regulación recogida en la Ley 4/1992. Cfr. García Pérez (Director)/ Díez Ripollés/Pérez Jiménez/García Ruiz: La delincuencia juvenil ante los Juzgados de Menores. Tirant lo blanch, Valencia, 2008, págs. 187 y ss.

17. A partir de 2007 se ha cambiado el formato de las estadísticas del INE y ya no se puede obtener este dato.

18. García Pérez (Director)/Díez Ripollés/Pérez Jiménez/García Ruiz: La delincuencia. Op. Cit., págs. 173 y ss.

19. Fernández Molina/Rechea Alberola: “¿Un sistema con vocación de reforma?: La Ley de Responsabilidad Penal de los Menores”, en REIC, nº 4, 2006, pág. 29, constatan que la tasa de aplicación de esta medida se sitúa en el 22,7% en 2004; García Pérez, O.: “La reforma de 2006 de la Ley de responsabilidad penal de los menores: hacia la introducción del modelo de seguridad ciudadana”, en Jorge Barreiro/Feijoo Sánchez (eds.): Nuevo Derecho penal juvenil: una perspectiva interdisciplinar. Atelier, Barcelona, 2008, pág. 44, lo cifra en un 23% para el año 2005.

20. Ostendorf, H.: Jugendstrafrecht. Op. Cit., pág. 138.

21. Aebersold, P.: Schweizerisches Jugendstrafrecht. Stämpfli, Berna, 2007, págs. 183 y ss. De todos modos este autor señala que en la práctica se impone con frecuencia el internamiento cautelar que en muchos casos viene a representar la auténtica sanción penal (ibidem. Pág. 186).

22. García Pérez (Director)/Díez Ripollés/Pérez Jiménez/García Ruiz: La delincuencia. Op. Cit., pág. 173.

23. El estudio no aparece fechado, pero incluye datos referidos a 2006 y 2007.

24. III Plan de Justicia Juvenil en la Comunidad Autónoma de Euskadi 2008-2012. Departamento de Justicia del País Vasco. Servicio de Publicaciones del País Vasco. Vitoria-Gasteiz, 2008, págs. 158 y ss.

25. García Pérez, O.: “Estudio comparativo sobre la aplicación de las leyes de responsabilidad penal del menor 4/1992 y 5/2000 (II), en Boletín Criminológico nº 70, diciembre 2003-enero 2004, pág. 4.

26. San Juan Guillén/Ocáriz Passevant: Evaluación de la intervención educativa y análisis de la reincidencia en la Justicia de Menores en la CAPV. Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2009, pág. 92. La directora de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor en declaraciones a El Mundo aparecidas el 13/1/2010 indica, respecto del perfil del menor internado, que “estamos hablando de adolescentes que provienen de familias desestructuradas. Suelen distinguirse por un marcado absentismo escolar. En general tienen un historial delictivo que incluye robos con violencia e intimidación”

27. Capdevila Capdevila/Ferrer Puig/Luque Reina: La reincidencia en el delito en la justicia de menores. Publicado en Internet en http://www.gencat.net/justicia/doc/doc_16636043_1.pdf Pág. 99.

28. Capdevila/Ferrer: Los menores extranjeros indocumentados no acompañados. Generalitat de Catalunya. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. 2003, pág. 173.

29. Cfr. García Pérez (Director)/Díez Ripollés/Pérez Jiménez/García Ruiz: La delincuencia. Op. Cit., págs. 69 y ss.

30. Capdevila/Ferrer: Los menores. Op. Cit., pág. 173.

31. Ibidem. Pág. 184.

32. Informe del Defensor del Pueblo del País Vasco del año 2008, pág. 477 (consultado en

33. Esta Disposición adiciona sexta había sido introducida por el apartado tercero de la Disposición final segunda de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre del Código Penal. Esta es la premisa que también parece orientar las propuestas de reforma de la Ley alemana de justicia juvenil. Así recientemente el Senado del Parlamento alemán en una sesión de 15 de febrero de 2008 aprobó una “resolución sobre la lucha contra delincuencia juvenil” en la que se pide un endurecimiento de la legislación en la creencia de que la mejor forma de combatir la delincuencia juvenil es a través de sanciones más graves. Cfr. sobre ello Heinz. W.: “Bei der Gewaltkriminalität junger Menschen helfen nur härtere Strafen! Fakten und Mythen in der gegenwärtigen Jugendkriminalpolitik”, consultado

34. Se trataría de ver si todos los menores que han pasado por el sistema de justicia de menores en un periodo de tiempo determinado tras haber cumplido la sanción impuesta han vuelto a delinquir, distinguiendo la tasa de reincidencia en función del tipo de sanción impuesta.

35. Sobre estos problemas, con más detenimiento cfr. Fasoula, E.: Rückfall nach Diversionsentscheidungen im Jugendstrafrecht und im allgemeinen Strafrecht. Herbert Utz, Munich, 2003, págs. 79 y ss.

36. Capdevila Capdevila/Ferrer Puig/Luque Reina: La reincidencia. Op. Cit., pág. 35. Publicado en Internet en . Una síntesis de la investigación en Capdevila/Ferrer/Luque: “La reincidencia en el delicte en la justìcia de menors”, en Justidata, nº 42, 2005.

37. Ibidem. Págs. 27 y 42 y s.

38. Ibidem. Pág. 49.

39. Ibidem. Págs. 50 y ss.

40. Ibidem. Pág. 102.

41. Ibidem. Pág. 104.

42. Ibidem. Págs. 104 y s.

43. Ibidem. Pág. 107.

44. Ibidem. Pág. 111.

45. Ibidem. Pág. 125.

46. San Juan Guillén/Ocáriz Passevant: Evaluación. Op. Cit., passim.

47. Ibidem. Págs. 26 y s.

48. Ibidem. Págs. 56 y 69.

49. Ibidem. Págs. 85 y 93.

50. Ibidem. Pág. 127.

51. Bravo/Sierra/Valle: “Evaluación de resultados de la ley de responsabilidad penal de menores. Reincidencia y factores asociados”, en Psicothema, 2009, vol. 21, nº 4, págs. 615 y ss.

52. Ibidem. Pág. 618.

53. García España/Miller/Pérez Jiménez/García Pérez/Benítez Jiménez: “Reincidencia en el sistema de justicia juvenil andaluz: Criterios de predicción” en prensa.

54. Jehle/Heinz/Sutterer: Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen. Eine kommentierte Rückfallstatistik, en

55. Jehle/Heinz/Sutterer: Legalbewährung. Op. Cit., pág. 43. Con más referencias, cfr. Kunz, K. L.: Kriminologie. 4ª ed. Haupt Verlag, Berna, Stuttgart, Viena, 2004, págs. 329 y s.; Albrecht, P. A.: Jugendstrafrecht. 3ª ed. C. H. Beck, Munich, 2000, págs. 50 y ss.; Schaffstein/Beulke: Jugendstrafrecht. 14ª ed. W. Kohlhammer, Stuttgart, 2002, págs. 28 y ss.; Walter, M.: Jugendkriminalität. 2ª ed. R. Boorberg, Stuttgart, Munich, Hannover, Berlin, Weimar, Dresde, 2001, págs. 278 y ss., especialmente 280; Heinz, W.: “Die neue Rückfallstatistik. Legalbewährung junger Straftäter”, en ZJJ, 2004, nº 1, págs. 43 y ss.

56. Schaffstein/Beulke: Jugendstrafrecht. Op. Cit., pág. 30; Albrecht, P. A.: Jugendstrafrecht. Op. Cit., pág. 51; Ostendorf, H.: “Gegen die Abschaffung des Jugendstrafrechts oder seiner Essentialia”, en NStZ, 2006, pág. 324.

57. Harrendorf, S.: Rückfälligkeit und kriminelle Karrieren von Gewalttätern. Universidad de Gotinga, 2007, págs. 98 y ss.

58. Ibidem. Pág. 224.

59. Ibidem. Pág. 225.

60. Cfr. Ostendorf, H.: Gegen die Abschaffung. Op. Cit., pág. 324.

61. Wellhöfer, P. R.: “Soziale Trainingskurse und Jugendarrest. Versuch einer vergleichenden Erfolgskontrolle”, en MschKrim, 1995, págs. 42 y ss. Cfr. también Kraus/Rolinski: “Rückfall nach Sozialem Training auf der Grundlage offiziell registrierter Delinquenz”, en MschKrim, 1992, págs. 32 y ss., quienes analizaron el nivel de reincidencia durante al menos dos años de 54 menores que asistieron a cursos de capacitación, comprobando que tras dos años el 44.4% no había vuelto a delinquir. No obstante, en esta investigación no se incluyó ningún grupo de control.

62. Albrecht, P. A.: Jugendstrafrecht. Op. Cit., pág. 51.

63. Synowiec, P.: Wirkung und Effizienz der ambulanten Mabnamen des Jugendstrafrechts. Verlag, Stuttgart, 1998, págs. 167 a 331.

64. Ibidem. Pág. 362.

65. Albrecht, P. A.: Jugendstrafrecht. Op. Cit., pág. 51; Fasoula, E.: Rückfall. Op. Cit.,, pág. 91.

66. Así, Walter, M.: Jugendkriminalität. 2ª ed. R. Boorberg, Stuttgart, Munich, Hannover, Berlin, Weimar,

Dresde, 2001, pág. 279; Fasoula, E.: Rückfall. Op. Cit., pág. 92.

67. Así, en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2008, se indica que “la Fiscalía Provincial de Córdoba expone que, ante el volumen de trabajo, se ha tenido que acordar el desistimiento por faltas cuando no constan antecedentes, valorando si existió daño económicamente evaluable para el perjudicado” (pág. 733).

68. Así, lo destaca, por ejemplo la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2008, pág. 733.

69. El Defensor del Pueblo en su informe sobre “El primer año de vigencia de la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores” (2002), pág. 548, destacaba que era fundamental incrementar los medios de los equipos técnicos para posibilitar la realización de mediaciones. En este sentido, Sandoval, J. C.: “La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores: aplicación y problemas en la provincia de Alicante”, en González Cussac/Cuerda Arnau (coord): Estudio sobre la responsabilidad penal del menor. Universidad Jaime I, Castellón, 2006, pág. 462, destacaba, citando como fuente al propio equipo técnico, que “entre las funciones que el Equipo Técnico no puede cumplir adecuadamente por su limitada plantilla se encuentran las de mediación entre el menor infractor y la víctima o perjudicado en el marco de los procedimientos de conciliación y reparación (arts. 19 LORPM y 5 del RD 1774/2004). Durante 2003, 2 de los miembros del Equipo Técnico se dedicaron a la realización de tareas de mediación: en un inicio lo hicieron de forma exclusiva y luego esporádica, limitándose a los casos en los que apreciaban una alta probabilidad de éxito, hasta que, finalmente, dichas tareas fueron abandonadas. Esto último se debió al volumen de trabajo pendiente en otras materias; la falta de personal; así como la gran cantidad de tiempo y dedicación que exigía la mediación”.

70. En la Memoria de la Fiscalía General del Estado del 2006 se seguía llamando la atención sobre el hecho de que pese a “que casi todas las Fiscalías anotan el incremento de las soluciones extrajudiciales previstas en la Ley, especialmente, la conciliación y mediación del art. 19…muchas de ellas se lamentan de las carencias de los Equipos Técnicos para realizar esta función al dedicarse preferentemente a la realización de los informes previstos en el artículo 27 de la Ley”.

71. Así ha acaecido en Andalucía donde la Dirección General de Justicia Juvenil y Servicios Judiciales de la Consejería de Gobernación y Justicia ha firmado convenios con entidades tales como ALME, Alternativa Abierta, etc.

72. Así lo reitera la Memoria de 2010 de la Fiscalía General del Estado, indicando que “aun cuando todas las Fiscalías coincidan en los beneficios y necesidad de las mismas, hay que seguir insistiendo en que su práctica es desigual en función, una vez más, de los territorios. Y el problema no es la disposición de las Fiscalías, sino los medios asignados, siendo de todo punto esencial la previsión de Equipos de profesionales específicos dedicados a esta labor que, amén de posibilitarla, descargan de trabajo al resto de equipos técnicos”. Así se pone el ejemplo de La Rioja donde todavía no se pueden llevar a cabo mediaciones por no existir ningún equipo para efectuarlas.

73. Así lo constata respecto de los diversos juzgados de menores del País Vasco la Memoria del Servicio de Justicia Juvenil del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social: “Análisis de la ejecución en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el año 2004 de las medidas impuestas por los Juzgados de Menores”, pág. 31.

74. III Plan de Justicia Juvenil en la Comunidad Autónoma de Euskadi 2008-2012, págs. 158 y ss.

75. Así, por ejemplo, no parece razonable que quien debe proporcionar los medios personales y materiales para la ejecución de cada medida (la Comunidad Autónoma) proponga a los órganos encargados de aplicar la Ley (los juzgados de menores) en relación a algunas medidas no privativas de libertad que no las deben imponer allí donde no hay recursos.

76. Vázquez González, C. en Derecho penal juvenil. 2ª ed. Dykinson, Madrid, 2007, pág. 95, define estos conceptos de la siguiente manera: “La prevención primaria se orienta a las causa, a la raíz, de la conducta antisocial, para intentar su neutralización antes de que se manifieste. La prevención secundaria se dirige a aquellas personas que exhiben un mayor riesgo de padecer comportamientos antisociales o delictivos. Por último, la prevención terciaria se dirige a aquellas personas que ya han delinquido y han sido condenados, para prevenir la comisión de delitos en el futuro, esto es, evitar la reincidencia en el delito”.

77. Cfr. sobre los programas de prevención, Rössner, D.: Prävention von Jugendkriminalität –Was wirkt? consultado en