Universidad Autónoma de Barcelona

Resumen:

La actual ley de educación en España (L.O.G.S.E.) considera a las actitudes como unos contenidos curriculares que deben de enseñarse en la escuela. Sin embargo ni la promoción de las actitudes ni su evaluación son tareas fáciles para el educador. Ello se debe, sobre todo, al hecho de que el término «actitud» adolece de la necesaria claridad conceptual. En nuestra opinión, las disposiciones actitudinales se corresponden con determinados estados afectivos que predisponen a los individuos a actuar en el sentido que dichos estados prescriben. De este modo, la formación de las actitudes puede considerarse como un aspecto de la educación emocional que los profesores deben promover con independencia de si pertenecen a una u otra área de conocimiento.

Descriptores: actitud, emociones, valores, normas, diálogo.

Introducción

A inicios del siglo pasado, la Psicología social norteamericana puso en circulación el concepto de actitud asociándolo a ciertas predisposiciones de los individuos para evaluar de una u otra manera determinados objetos y actuar en correspondencia con esas apreciaciones. Las actitudes fueron contempladas así como una especie de personal sistema de valoración de las cosas que se pensó permitiría, una vez conocido, explicar y predecir grosso modo los comportamientos humanos en relación a ellas.

Consideradas como un elemento decisivo para el aprendizaje y el desarrollo personal, las actitudes han llegado a merecer igualmente, en las últimas décadas, una especial atención dentro del ámbito educativo. En efecto, nada más común en las tutorías o en las sesiones de evaluación que hacer referencia a la forma de «estar» los alumnos en el aula, a su «disposición» para cumplir ciertas normas o al «interés» que manifiestan por realizar las actividades que en ella se proponen. Sin embargo, a pesar de esa más que notable penetración de las actitudes en el lenguaje relacionado con la experiencia docente, no parecen éstas haberse convertido en un constructo fácilmente manejable a la hora de orientar las actuaciones pedagógicas. Antes al contrario, son muchos los educadores que se manifiestan desorientados ante la necesidad de plantearse cómo promocionar y evaluar las actitudes, o qué criterios adoptar para ubicarlas dentro de los distintos desarrollos curriculares derivados de la L.O.G.S.E.. Para percatarse del alcance de esta desorientación basta proceder a la lectura de los contenidos/objetivos en actitudes propuestos por la Reforma, dónde se entremezclan verbos indicativos de conductas (realizar, colaborar, defender, etc.,) con otros que expresan complejos procesos cognitivos (reflexionar, aprender, reconocer, etc.,) o bien otros de tipo valorativo (apreciar, respetar, rechazar, etc.,).

Esta variable forma de explicitar los objetivos actitudinales pone en evidencia la inconcreción en que se mueve el concepto de actitud, así como la engañosa transparencia semántica de dicha palabra. Un término del que se dice, a veces, resulta fácil hacerse una cierta idea de a qué hace alusión pero no así precisarla. Quizás por ello las numerosas definiciones que se han dado de la idea de actitud no han servido, finalmente, para acabar de esclarecer el significado que coloquialmente se le atribuye o para captar mejor su sentido. Muy al contrario, muchas de esas definiciones lo enmascaran aún más al dejar de lado el aspecto emocional que entendemos caracteriza a las actitudes, y del cual sí se hace eco la acepción más común de éstas. Efectivamente, el diccionario de uso de la lengua española [1] considera a la actitud como «disposiciones para comportarse u obrar» o «postura del cuerpo que revela un cierto estado de ánimo». Es decir, algo vinculado a la afectividad de los sujetos. Un dominio que ni la teoría conductista [2], en la que se inspiró la Reforma educativa de 1970 (L.G.E.), ni los enfoques cognitivistas [3], en los que se fundamenta la propuesta curricular de la L.O.G.S.E., apenas exploraron. No es de extrañar así que, entre las poderosas influencias derivadas de esos modelos teóricos del aprendizaje y las más recientes surgidas a raíz del estudio de las emociones, los educadores se hayan forjado una idea más bien «híbrida» e imprecisa de la actitud que en nada contribuye a facilitar su trabajo en el aula.

Los problemas que plantea la educación de las actitudes tienen, no obstante, una indudable relevancia pedagógica, porque no sólo afectan a la formación de nuestros alumnos sino también a su evaluación académica. Promocionar ciertas actitudes de los sujetos supone en última instancia favorecer sus aprendizajes, contribuir a su pleno desarrollo personal y, en definitiva, inducir los comportamientos que hacen posible la convivencia social. Pero para que todo ello pueda hacerse efectivo desde la escuela, es preciso que nuestros educadores adviertan, en primer lugar, cuál es el significado que cabe otorgar esencialmente a las actitudes y cómo se relacionan los diferentes aspectos conductuales, cognitivos y afectivos que en ellas convergen, porque sólo entonces podrán aquellos comprender cuál ha de ser su papel en la promoción de las mismas.

1. De la conducta a la actitud

La escuela que frecuentaron muchos de nuestros mayores, aquellas en las que se debían «recitar las lecciones al pie de la letra» contemplaba de manera explícita entre sus objetivos educativos, tanto los saberes que debían ser adquiridos por los alumnos como las conductas que de ellos se esperaba. Mediante una escala de tipo cuantitativo (las «notas») los escolares recibían frecuente y cumplida noticia de cuál era su grado de dominio del saber impartido en el aula. Mientras que otra, comúnmente cualitativa, (conducta «excelente», «buena» «deficiente», etc.,) les informaba acerca de la aceptación o del rechazo que merecían sus comportamientos. Por lo general se procuraba que esos dos tipos de evaluaciones no se interfirieran mutuamente, al menos de manera explícita. Se entendía que eran cosas separables y, por otra parte, los docentes disponían de medios punitivos más que sobrados como para tener necesidad de hacer recaer sobre las notas de conocimientos[4] las sanciones a que se habían hecho acreedoras las acciones indebidas.

En la Ley General de Educación (L.G.E.) aparecida en 1970, las conductas son sustituidas por las actitudes entre los aspectos a evaluar de los escolares. Esta modificación curricular, importante tanto a nivel conceptual como pedagógico, supuso no obstante un cambio más formal que real porque, en la práctica, las actitudes se evaluaron en términos de un genérico «buen» o «mal» comportamiento, además de ser consideradas más bien como algo ajeno al sistema de enseñanza-aprendizaje. Al igual que en etapas anteriores, la L.G.E. mantuvo, no obstante, el criterio de evaluar por separado los conocimientos de las habilidades y las actitudes. Paradójicamente, los escolares podían así obtener, por ejemplo, un «notable» en los contenidos de una determinada asignatura y ser valorada su actitud en relación a ella como «pasiva» o incluso «negativa»[5].

La reforma derivada de la vigente L.O.G.S.E. de 1990 no solo insistió en el empleo de las actitudes como objeto de evaluación sino que consideró a éstas como unos contenidos análogos en importancia a los de conocimientos o de tipo procedimental. La mencionada ley estableció, en efecto, para cada una de las áreas, tres tipos de contenidos, a saber: «Los de conceptos, relativos también a hechos y principios; los de procedimientos y, en general, variedades del «saber hacer» teórico o práctico, y los relativos a actitudes, normas y valores»[6]. Según Coll (1992, 16), se pretendió con ello dar «una llamada de atención sobre el hecho de que [las actitudes] pueden y deben ser objeto de enseñanza y aprendizaje en la escuela».

Un objetivo que, entre otras, por las razones antes apuntadas, entendemos sólo podía conseguirse de manera más bien limitada. A pesar de ello, con la L.O.G.S.E., la evaluación del alumno se globaliza y en la misma intervienen, con ponderaciones establecidas muchas veces de forma un tanto arbitraria,[7] además de las calificaciones en conocimientos y procedimientos, la correspondiente a la actitud generalmente inferida a partir del grado de cumplimiento de ciertas normas.

2. La naturaleza afectiva de las actitudes

El término «actitud» ha sido definido de muy diversas maneras en función de los autores y de las escuelas de psicología dominantes en cada momento. Normalmente se acepta que las actitudes aluden a ciertas disposiciones mentales para evaluar determinadas realidades e inducir los comportamientos acordes con esa evaluación. Así, de quien se dice tiene una actitud «negativa» hacia un objeto concreto se espera que ello le lleve a efectuar conductas de evitación o de rechazo del mismo y, también, que posea un conjunto de creencias acerca de ese objeto concordante con dicha actitud. Los problemas surgen a la hora de interpretar la naturaleza de ese mecanismo de evaluación y el nexo entre los elementos que participan en su funcionamiento o se relacionan con él.

Entre los modelos referentes a las actitudes más extendidos dentro de la Psicología social, y sobre el cual se centrarán nuestras reflexiones, destaca el que las considera constituidas por tres componentes: el cognitivo, el afectivo y el conductual. Los trabajos de Breckler (1984) se valoran en este sentido como especialmente demostrativos de la existencia de esos componentes y de la necesidad de medirlos (mediante ciertos ítems relacionados con ellos) a fin de evaluar de forma adecuada una determinada actitud. En nuestra opinión, proceder de esta manera para inferir la presencia e intensidad de ciertas actitudes —lo que resulta plenamente justificable— no tiene porqué llevarnos sin embargo necesariamente a decir que éstas «se componen» de los mencionados elementos cognitivos, afectivos y conductuales. Al menos no en el mismo sentido que expresamos, por ejemplo, que el oxígeno y el hidrógeno son los componentes del agua.[8]

Entendemos que aquello que se piensa acerca de un objeto influye decisivamente en los sentimientos que nos despierta (se habla así de una «consistencia afectivo-cognitiva» en las actitudes) (Morales, Rebolloso y Moya, 1997) y éstos, a su vez, tanto en el contenido de los pensamientos como en el tipo de relaciones que mantenemos con dicho objeto («consistencia afectivo-conativa»). Pero que lo esencial de las actitudes, aquello que las define, son los estados afectivos que generan en las personas. Y que advertir esta circunstancia, como destacan algunos autores, y al mismo tiempo hablar de las citadas «componentes» de la actitud no clarifica en absoluto la noción de ésta. Así, coincidiendo con Castilla del Pino (2000,299), creemos que: «La actitud, en última instancia, es de índole afectivo emocional y constituye el factor diferenciador y motor de conductas o comportamientos»[9].

Al hablar de las actitudes hacia algo no se pretende, en efecto, destacar el aspecto racional que puede llevar al pensamiento a decantarse por una u otra actuación, sino la dimensión afectiva que impregna y orienta nuestro obrar. Las evaluaciones, conscientes o inconscientes, que realizan las personas y se reflejan en sus actitudes, tienen que ver con lo que a éstas les gusta o les disgusta, con lo que desean o repudian, no con lo que es lógico o ilógico, verdadero o falso en relación al objeto evaluado.

Las actitudes, al igual que las emociones y los sentimientos, aunque sean fruto de un aprendizaje social, no están compuestas por esa trilogía de afectos, conductas y pensamientos deliberados antes mencionada. Pueden, efectivamente, aflorar sin que muchas veces el individuo llegue a tomar conciencia de cuáles son los factores que determinan sus preferencias o rechazos. O presentarse en sujetos cuyas conductas parecen estar en disconformidad con las creencias que manifiestan. Tal sería el caso, por ejemplo, del fumador que dice conocer la nocividad del tabaco o del ludópata que sabe que a medio plazo siempre tiene las de perder [10]. Por otra parte, las acciones que realizamos no sólo obedecen a ciertas actitudes y creencias sino también a aquello que nos conviene en cada momento. Es decir, la actitud hacia algo puede presentarse en un sujeto sin que éste sea consciente de los aspectos cognitivos que la generan ni manifieste las conductas que se corresponderían con esa actitud. En el sentido expresado, creemos pues inadecuado considerar a los juicios evaluativos y a los comportamientos como «componentes» de las actitudes aunque, normalmente, estén relacionados con ellas.

Al considerar los rasgos característicos de las actitudes se advierte, en conformidad con lo anterior, que éstos se asemejan a los que tipifican a las emociones y, en particular, a los sentimientos que generan las llamadas emociones secundarias surgidas a través del proceso de socialización. Así, por ejemplo, Garnder, et al. destacan que la relativa estabilidad de las actitudes proviene de que éstas «están enraizadas en nuestras emociones» y de que «los sentimientos no se pueden separar con rapidez de nuestras percepciones» como tampoco del «refuerzo afectivo» que nos proporciona el ambiente social (Garnder, et al.1982, 610-611). La correlación entre actitudes y conductas se hace además comprensible si se considera que aquéllas son, como las emociones, «dinámicas corporales que especifican sus dominios de acción en que nos movemos» (Maturana, 1997,107). O sea, estados psicofisiológicos que nos predisponen a realizar un definido repertorio de comportamientos. En consecuencia, sentir odio, amor o desconfianza hacia algo o respecto de alguien se hace congruente con las conductas de rechazo, acercamiento o prevención que, respectivamente, provocan esos estados afectivos. Nadie se imagina así a un niño dispuesto a jugar sintiendo miedo. Ni a un adulto colaborar voluntariamente con quien le despierta una profunda antipatía, a menos que la situación lo requiera por otras consideraciones.

Esta correspondencia entre actitudes, sentimientos y conductas pone de relieve la importancia que encierra la educación de las emociones en general y de las actitudes en particular. Si se pretende, por ejemplo, que los alumnos desarrollen de manera autónoma ciertos comportamientos orientados al aprendizaje o a la colaboración con los demás, deberemos conseguir previamente que aprecien el conocimiento y sientan el valor de la solidaridad. Promover actitudes equivale indirectamente a hacer lo propio con las conductas que se hacen compatibles con ellas. Los comportamientos observados pueden ser utilizados, en consecuencia, como indicadores de las actitudes que los impulsan, pero sin olvidar el contexto y sus exigencias. En nuestra opinión podrían representar algo parecido a los «sentimientos de fondo» descritos por Damasio (1996) que son susceptibles de perdurar en el tiempo aún a pesar de que puedan verse momentáneamente desplazados por otros en la dinámica del vivir.

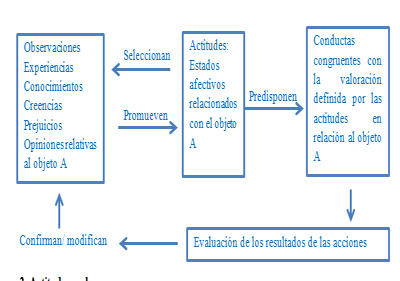

En función de lo antes comentado el modelo funcional que proponemos para las actitudes vendría representado por el esquema siguiente:

Figura 1: Modelo representativo de la relación funcional que, habitualmente, se establece entre cogniciones, actitudes y conductas.

3. Actitudes, valores y normas

Los contenidos prescritos por la Reforma en el epígrafe de «actitudes» o de «actitudes, valores y normas» vienen a traducir, sobre todo, la expresión de un mismo deseo: que los alumnos manifiesten determinados comportamientos indicativos de su progresivo desarrollo personal y social. Se trata pues de advertir que los proyectos educativos no deben ser contemplados tan sólo como una especie de «trasvase» generacional de conocimientos, sino como procesos de formación que han de capacitar a los individuos para dirigir autónomamente sus vidas y afirmar un personal sentido de la misma en el respeto a los demás.

Actitudes, valores y normas se vinculan en la experiencia pero no son términos equivalentes en su significado. Conviene, en consecuencia, matizar en qué forma se relaciona aquello que sentimos con lo que valoramos y hacemos. O sea, establecer cómo las actitudes, los valores y las normas interactúan entre sí para, finalmente, inducir la realización autónoma en los sujetos de los comportamientos que se consideran objetivos de la acción educativa.

Las actitudes, al igual que los valores personalmente asumidos, se asientan, a nuestro entender, en los sentimientos que nos inspiran ciertas realidades. Ambos, actitudes y valores, se convierten por ello en una especie de guías afectivas que orientan nuestras actuaciones. Algunos autores conciben así a los valores como unos «patrones» o «expresiones» idealizadas (Ortega, Minguez y Gil, 1996,12) o bien como un «horizonte de significado» (Mélich, 2000, 20) que dirige las acciones de los seres humanos y otorga un sentido personal e íntimo a sus comportamientos y reflexiones. Estos «patrones» u «horizontes» movilizadores de conductas resultan funcionalmente equivalentes a las actitudes que, como ya se ha señalado, también orientan las conductas de los sujetos. Tanto las emociones, en general, como los sentimientos que inspiran las actitudes y valores representan, por consiguiente, procesos evaluativos que simplifican nuestras relaciones con la realidad y nos liberan, inicialmente, de un continuo sopesar reflexivamente la incidencia de ésta en nuestras vidas.

Pensamos, no obstante, que las actitudes hacen referencia a los aspectos más periféricos (somáticos) y observables de los afectos que despierta en las personas una determinada realidad. Y que, por el contrario, los valores, en tanto que «apreciación cognitivo evaluativa del sentimiento» (Castilla del Pino, 2000,86), admiten una cierta emergencia de los objetos y, en consecuencia, pueden ser eventualmente considerados como propiedades al margen de los afectos que las relaciones con ellos nos inspiran. Sobre los valores podemos hablar y razonar como si se tratara de cualquier otro contenido de nuestro pensamiento sometido a la lógica de su discurso y sin que lo expresado por éste deba, necesariamente, coincidir con nuestro real sentir al respecto (los demagogos hacen un perverso oficio de ello).A cualquier persona, sin embargo, le resultaría especialmente costoso experimentar una cierta actitud hacia algo y comportarse de manera no congruente con ella. Es en este sentido en el que se puede decir que los valores sólo están realmente «vivos» en las personas si provocan en ellas la experiencia de percibirlos/sentirlos como propios y no únicamente como un objeto intelectual más. O sea, que los valores operan entonces conformando unas u otras actitudes.

Las normas, por su parte, especifican y contextualizan los comportamientos que deben realizarse en función de unos determinados valores. Si éstos son asumidos por los alumnos entonces las normas pierden buena parte de su carácter impositivo y se convierten en la sentida expresión de aquello que debiera hacerse en consonancia con dichos valores. El mero cumplimiento de las normas no garantiza, por consiguiente, la vivencia de éstos ni la promoción de las correspondientes actitudes. Ello se observa con meridiana claridad cuando al cesar o disminuir la coacción sobre las personas se advierte como éstas tienden a dejar de respetar las reglas de conducta impuestas y ajenas a su sentir. Para que las normas adquieran un valor educativo y su cumplimiento sea consistente, es necesario pues desarrollar la comprensión y los afectos que las conviertan en algo compartido y aceptado. Pretender lo contrario, que las conductas moldeen las actitudes supone decantarse por una concepción «robotizadora» de la educación, sin que ello quiera significar que, a través del ejercicio de aquéllas, el sujeto no pueda advertir, en ocasiones, aspectos o cualidades que influyan en sus actitudes y valoraciones.

4. La formación y evaluación de las actitudes en la escuela

Educar las actitudes supone, en esencia, promover los conocimientos y experiencias que permitan generar en los sujetos unos sentimientos positivos o negativos hacia aquello que se considera, respectivamente, valioso o rechazable. Al cultivar este aspecto de la formación de los escolares, los saberes que se ponen a su disposición no representan otra cosa que uno de los instrumentos de que se sirve el educador para inducir o modificar ciertas valoraciones. Eliminar ciertos prejuicios o creencias que influyen en las actitudes de los individuos requiere, muchas veces, proporcionarles conocimientos que amplíen y «objetivicen» sus juicios sobre una determinada realidad. Pero lo que se pretende en estos casos, a diferencia de lo que ocurre en la instrucción, no es la asimilación de ciertos saberes per se sino que éstos contribuyan a modificar los sentimientos que inspira esa realidad. Porque «El poder mostrar o no una actitud determinada depende no únicamente de que conozcamos los argumentos que la sostienen, sino de la posibilidad de relacionarlos con determinados afectos, emociones y motivos que, a veces, nos impiden cambiar» (Mauri, 1993,97).

La formación de las actitudes demanda del educador más que del dominio de ciertas técnicas de aprendizaje, poseer unos conocimientos interdisciplinares que le permitan comprender la complejidad que encierra cada sujeto y sus demandas educativas así como disponer de unas cualidades de trato que hagan posible abordarlas. En la mayoría de los casos, ser pacientes y solícitos con los alumnos, mostrar confianza en ellos, prestar atención a sus sugerencias tanto como requerirla para las propias, animarlos a superar sus dificultades o favorecer su autoestima, es el mejor camino para de desarrollar unas actitudes que faciliten el interés por las actividades que se realizan en el aula y los universos que en ella se proyectan.

Cabría decir al respecto que, con demasiada frecuencia, los educadores cometen el error de exigir a los alumnos el cumplimiento de las conductas prescritas o de recriminarles las actuaciones indebidas sin prestar atención a las actitudes que subyacen a las mismas. Se olvida que fomentar esas actitudes es algo distinto de normativizar y premiar o sancionar. Supone, las más de las veces, perseguir unos puntos de encuentro con los sujetos, unos anclajes afectivos, que permitan desarrollar, entre éstos y sus educadores, una mutua aceptación y confianza sobre las que construir los complejos sistemas actitudinales de ambos. Para un padre o un maestro la mejor forma de promover el aprecio hacia algo que se considere valioso puede ser así, en muchas ocasiones, no tanto hablar de las excelencias de ese algo como compartir espacio, tiempo y actividades con sus hijos o discípulos. Es decir, actuar en un sentido que, aparentemente, nada tiene que ver con el objeto cuyo valor se pretende promover.

En el aula, el primer y más importante agente moldeador de las actitudes de los escolares, además de los conocimientos y experiencias ya mencionados, es, sin duda, la propia actitud del docente. O sea, su disposición a la escucha y a la observación de los alumnos, a mejorar la calidad pedagógica de su quehacer, a ser solícito con quienes reclaman su atención, y a interesarse por el curso de la evolución que experimenta cada sujeto. Todo un conjunto de comportamientos, en definitiva, que dicen mucho de la forma en que el docente vive y siente su profesión, así como de su «tacto pedagógico» (van Manen, 1998) para comprender y afrontar las dificultades que plantea las relaciones educativas.

El diálogo constituye otro elemento clave en la formación de las actitudes. Resulta notorio que sin conocer previamente cuales son las creencias y los sentimientos que éstas promueven en los alumnos, difícilmente podrá el educador acogerlos en la forma debida y concebir las oportunas estrategias pedagógicas que les facilite el despertar de ciertas actitudes. La competencia para el diálogo no es sin embargo cosa baladí. Requiere saber escuchar, tomar interés por comprender el significado que el otro otorga a la cosas, poner «en suspensión» (Bohm, 1997)[11] los propios pensamientos, tomar conciencia de las emociones que se generan en el intercambio de impresiones y, sobre todo, aceptar la legitimidad del otro por encima de cualquier divergencia de opiniones. El docente, muchas veces demasiado convencido de la legalidad de aquello que pretende para sus alumnos, descuida, a veces, el diálogo con éstos y actúa como si estuviera en el reino de las verdades absolutas a las que, con su guía, accederán los escolares. No debiera ser esto así respecto a los conocimientos científicos, siempre mejorables, y menos aún para el universo de las relaciones humanas.

La coherencia en las formas de actuación de la comunidad educativa facilita, asimismo, que los valores propuestos por ésta se traduzcan en las correspondientes actitudes y comportamientos. Conviene tener presente, no obstante, que las actitudes tienen un marcado carácter autobiográfico y que la escuela no es el único medio que ejerce sus influencias socializadoras sobre los alumnos. El ambiente familiar, las amistades, los medios de comunicación, las experiencias vividas, juegan también un destacado papel en la conformación de las actitudes. El conocimiento de esos ambientes es muy importante, por consiguiente, para que el educador pueda interpretar el tipo de influencias que reciben los escolares y concebir las correspondientes actuaciones educativas.

Por lo que respecta a la evaluación de las actitudes cabe decir en primer lugar que ésta requiere, lógicamente, la previa y adecuada formulación de los objetivos actitudinales. Ya hemos hecho alusión a la dispar manera en que éstos son formulados en los currículos salidos de la Reforma y a su equívoca disposición en forma de contenidos (Sarramona, 2000) que, digámoslo de paso, traslucen con frecuencia una concepción poco menos que idílica de las posibilidades formadoras de la escuela. Señalaremos en cualquier caso, una vez más, que las actitudes aluden a ciertos estados afectivos que, consecuentemente, en tanto que objetivos educativos, no debieran ser descritos en términos cognitivos o conductuales, sino mediante predicados verbales que denoten tonalidades afectivas. Mucho menos aún conviene especificar los objetivos actitudinales a modo de metas educativas que pudieran considerarse equiparables a atributos del sujeto («ser honesto», «ser solidario»), ya que cuanto se pretende al establecer esos objetivos es señalar los horizontes valorativos de un inacabable proceso de mejora al que debemos considerar permanentemente abierto al individuo durante toda su vida. Aquello que se espera al promover ciertas actitudes es, por consiguiente, que éstas (y los valores de referencia) se conviertan en un elemento autorregulador del comportamiento del sujeto y de ahí su importancia formativa. Se puede decir, en consecuencia, que «Juan es conocedor del teorema de Pitágoras» pero, en términos educativos, resultaría inadecuado señalar que «Juan es insolidario o mentiroso». Cabe, en este último caso, esperar siempre que Juan, a través de su continua exposición a las influencias del medio socioeducativo, pueda ir desarrollando un mayor aprecio por la solidaridad o la sinceridad.

En la escuela las actitudes pueden ser inferidas, sobre todo, a partir de la observación de ciertas conductas cuando éstas se producen en contextos de no evaluación. Es decir, en situaciones que permitan a los alumnos obrar y expresarse con una cierta espontaneidad. La razón de todo ello es porque, como ya se ha señalado, las actitudes predisponen a la ejecución de ciertas acciones siempre y cuando el contexto permita o aconseje su manifestación. Éstas pueden considerarse así como unos razonablemente buenos indicadores de las actitudes de los sujetos, al igual que pueden serlo el conocimiento de sus creencias u opiniones acerca de las cosas si son expresadas en análogas condiciones de libertad y sin temor a ciertos juicios valorativos o sanciones.

5. Una propuesta curricular

Los contenidos curriculares que conciernen a las actitudes se relacionan en la L.O.G.S.E., como se sabe, con las áreas de conocimiento representadas en los diferentes ciclos de la educación obligatoria. Se establece con ello una equiparación entre los contenidos relativos a los conceptos y procedimientos con aquellos otros de tipo actitudinal que se consideran relacionados con cada una de las materias. Esta forma de dividir los contenidos, ya de por sí discutible en muchos aspectos para los conocimientos disciplinares y los de procedimientos, resulta, a nuestro modo de ver, especialmente inadecuada para las actitudes, más allá del hecho, ya comentado, de significarse así la relevancia de éstas en la formación de los escolares.

La gran mayoría de las actitudes propuestas como objetivos en la educación primaria y secundaria presentan un indudable carácter transversal y global. Es decir, no sólo constituyen valoraciones que desbordan el ámbito de unas u otras materias y se relacionan con aspectos más genéricos que los representados por éstas sino que, además, reflejan «totalidades» para las que resulta inadecuada su parcelación. Así, si lo que se pretende es, por ejemplo, que los escolares «amen a la Naturaleza», se hace innecesario especificar luego, en función de los diferentes contenidos de los programas, que aquellos «respeten a las plantas» o que «valoren a las especies en riesgo de extinción». La actitud de «amor a la Naturaleza» incluye todo lo relacionado con ella, impregna la presentación de cualquier tipo de contenido teórico (sea éste de literatura, sociales o naturales) y afecta, en su promoción, al conjunto de la comunidad educativa. Esta concepción de las actitudes se hace incongruente con la aplicación de un proceder analítico en la distribución de sus contenidos por áreas de conocimiento. Ello conduce las más de las veces a que éstas se conviertan en una especie de «filtros mentales» que canalizan la formulación de los objetivos actitudinales de forma muchas veces reiterativa y forzada.

Uno no sabe bien a qué atenerse así, por ejemplo, cuando lee la propuesta curricular para el área de Matemáticas de que el alumno manifieste «Interés y gusto por la descripción verbal precisa de formas y características geométricas» [12]. Asimismo no deja de producir extrañeza que la «Valoración y respeto a las opiniones de otras personas y tendencia a comportarse coherentemente con dicha valoración» haya de ser una actitud que concierna sólo al área Ciencias de la Naturaleza (!). En otras ocasiones, ese intento de acomodar los contenidos referentes a las actitudes en unas u otras disciplinas, lleva a realizar precisiones en la forma de redactar aquellos que resultan incluso caricaturescas. Nos encontramos, por ejemplo, con que los profesores del área de Ciencias de la Naturaleza deben promover la actitud de «Cuidado y respeto por los animales y las plantas, tanto en el medio natural como en el aula»,[13] o que los de Lengua Castellana y Literatura deben, asimismo, propiciar la «Receptividad, interés y respeto por las opiniones ajenas expresadas a través de la lengua oral». Redactados de este tipo en nada favorecen el trabajo del educador que, ciertamente, en el caso de las actitudes, se produce siempre en términos más holísticos y la mayoría de las veces al margen de cualquier conexión con los contenidos disciplinares.

Creemos, en definitiva, que la mencionada adscripción de los contenidos curriculares en actitudes proyecta, aún a pesar de lo explicitado en la Reforma, una visión fragmentaria de la formación de los alumnos que dificulta la actuación sinérgica que se precisa por parte del colectivo de educadores para poder llevarla a cabo. Y que un atento análisis de los contenidos actitudinales repartidos en las diferentes áreas de conocimientos, permitiría disponer básicamente aquellos en relación a los siguientes ámbitos:

a) Actitudes relacionadas con los aprendizajes y el conocimiento. Dónde se incluirían las actitudes necesarias para favorecer el interés por cualquier forma de conocimiento y por la asimilación de unos u otros saberes, proceso que en muchos aspectos (atención respetuosa a los demás, valoración del propio esfuerzo, aprecio del trabajo bien realizado, del pensamiento crítico, etc.,) resulta independiente de la naturaleza de éstos.

b) Actitudes relacionadas con el ámbito personal y social. Apartado que englobaría, esencialmente, al conjunto de actitudes que provienen de una educación en los valores necesarios para favorecer tanto el adecuado desarrollo personal (educación para la salud, educación emocional, etc.,) como la convivencia (educación cívica y moral, educación para la paz, etc.,) y la adaptación a los distintos ámbitos de la vida social (familiar, profesional, etc.,).

c) Actitudes relacionadas con el medio natural. Se ubicarían aquí las actitudes que predisponen a realizar comportamientos respetuosos con la conservación del medio (educación ambiental, educación para el consumo, etc.,) en el que se desarrolla la vida y nuestra existencia como seres humanos.

Las diferentes áreas de conocimientos tendrían la misión fundamental de contribuir al desarrollo de esas actitudes genéricas y de promover el interés y el aprecio por los conocimientos que les son propios así como por ciertas valoraciones asociadas a éstos. En nuestra opinión esta forma de disponer los contenidos en actitudes favorecería la formación integral de los alumnos, implicaría en mayor medida al colectivo de educadores y, asimismo, reflejaría de manera más adecuada el carácter transversal y holístico que caracteriza a la mayoría de las actitudes. Éstas, por el carácter afectivo que las define, apelan a una dinámica de relaciones entre docentes y discentes que va más allá de lo estrictamente relacionado con el ámbito de unos u otros saberes. No es única ni necesariamente conociendo una determinada realidad como, en efecto, los alumnos van a llegar a apreciarla y, por ende, a movilizar su voluntad para desarrollar los esfuerzos que requiere la asimilación de cualquier tipo de conocimiento. Conviene pues prestar especial atención al ambiente que se respira en los respectivos centros escolares, al clima del aula y al grado de implicación de los docentes en su labor educativa que, en esencia, es una tarea de equipo. Una actividad en la que, ciertamente, el todo es más que la suma de las partes. Y en la que la formación de las actitudes constituye un elemento clave para el desarrollo integral de los alumnos.

Notas

[1] María Moliner

[2] El modelo del «condicionamiento operante» propuesto por B. Skinner ejerció una gran influencia en la enseñanza especialmente desde finales de los años sesenta hasta la década de los ochenta. La enseñanza programada y también, en gran medida, la Pedagogía por objetivos, elementos clave en la concepción pedagógica de la L.G.E., son deudoras de esa visión no mentalista del aprendizaje.

[3] El constructivismo sucede como paradigma dominante del aprendizaje al behaviorismo de B. Skinner, sin que por ello deje de advertirse en la escuela una pragmática combinación de los métodos de enseñanza derivados de ambos modelos del aprendizaje. Como se refleja en la L.O.G.S.E., el constructivismo convierte al sujeto en el gran protagonista de su aprender. Los verbos de tipo cognitivo («descubrir», «reflexionar», «comprender», etc.) vienen a reemplazar así a los que señalizan acciones («nombrar», «clarificar», «distingir», etc.) en la manera de explicitar los objetivos educativos.

[4] En mi opinión, ni antes ni ahora, el alumno ve con buenos ojos o considera justo y adecuado que la evaluación de su comportamiento afecte a la de los conocimientos académicos. Otra cosa distinta es que pueda pensar que, en ocasiones, ello le favorece. [5] Esto también podía suceder a la inversa, o sea, tener una actitud positiva y una calificación baja en conocimientos. Ello, al igual que las reiteradas malas «notas» de las épocas anteriores, adquiría, las más de las veces, el significado de «alumno poco dotado para el estudio».

[6] Real Decreto 1345/1991 de 6 de septiembre.

[7] El peso específico otorgado a cada uno de los componentes de esa evaluación global puede variar según los centros, departamentos y profesores implicados.

[8] Lo que pretendemos significar con este ejemplo es que la ausencia de alguno de esos elementos químicos determina la desaparición del compuesto «agua» como tal, cosa que entendemos no ocurre con algunos de los mencionados «componentes» de las actitudes.

[9] En sintonía con esta definición podría considerarse la dada por Allport, G.W. ya en 1935 que entendía a la actitud como «un estado mental y emotivo de disposición, adquirido a través de la experiencia, que ejerce una función directiva y/o dinámica sobre las respuestas del individuo a toda clase de objetos y situaciones con los que se relaciona».

[10] En casos como éstos, entendemos no obstante que el sujeto que así se comporta está en mayor correspondencia con sus creencias de lo que pudieran hacer pensar sus opiniones en primera instancia. El adicto al tabaco cree, finalmente, que la toxicidad de éste no le va a afectar en demasía como a otros miles de fumadores longevos que él conoce. Por su parte el ludópata espera que la fortuna sí le puede sonreír esta vez.

[11] Bohm, D. (1997) utiliza esta expresión para señalar que en el diálogo nuestras propias ideas, creencias y opiniones han de ser evaluadas también, en su coherencia y valor de verdad, en función de lo escuchado.

[12] Todos los ejemplos citados en este apartado se refieren al Real Decreto que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (B.O.E. de 13-IX-1991).

[13] La cursiva es mía.

Bibliografía

-Allport, G.W.(1935) Attitudes, en Handbook of Social Psychology, pp. 798-884 (Massachusetts, Clark University Press).

-Brecker, S.J. (1984). Empirical validation of affect, behavior and cognition as distinct components of attitude, Journal of Personality and Social Psychology, 47:6, pp.1191-1205.

-Bohm, D. (1997) Sobre el diálogo (Barcelona, Ed. Kairós).

-Castilla Del Pino, C. (2000) Teoría de los sentimientos (Barcelona, Tusquets).

-Coll, C. et al. (1992) Los contenidos en la Reforma (Madrid, Santillana).

-Damasio, A. (1996) El error de Descartes (Barcelona, Grijalvo Mondadori).

-Garnder, L. et al. (1982) Psicología (Barcelona, Omega).

-Manen, M. Van (1998) El tacto en la enseñanza (Barcelona, Ed. Paidós).

-Mauri, T. et al. (1999) El constructivismo en la escuela (Barcelona, Graó).

-Maturana, H. (1997) Emociones y Lenguaje en educación y política (Santiago de Chile, Dolmen).

-Mèlich, J.C. et al. (2000) La veu de l’altre (Barcelona, I.C.E., Universitat Autónoma de Barcelona).

-Morales, J. F., Rebolloso, E. y Moya M. (1997) Actitudes, en Psicología Social (Madrid, Mc Graw-Hill).

-Ortega, P., Minguez, R. y Gil, R. (1996) La tolerancia en la escuela (Barcelona, Ariel).

-Sarramona, J. (2000) Teoría de la educación (Barcelona, Ariel).

Revista Española de Pedagogía año LX, n.º 221, enero-abril 2002, 51-64 |