Filósofo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Especialista en Políticas Públicas de la Universidad Nacional. Candidato a Magíster en Filosofía “Ética” de la Universidad Pontificia Bolivariana. Docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Corporación Universitaria Lasallista y de la Corporación Colegiatura Colombiana

Mauricio Amézquita Londoño; Jehisson Arenas López; Iván Mauricio Castañeda Gómez

Estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en ética y valores humanos

Resumen

En la Educación Superior de nuestro medio viene jugando un papel secundario el componente humanista inserto en los programas académicos. Tal situación genera una gran preocupación para los diferentes centros universitarios, toda vez que es un hecho que se enmarca en una sociedad en crisis, que clama por una humanización de su situación, teniendo en tal criterio la esperanza de salida, que es de complejas proporciones. Tales condiciones nos invitan a adelantar una búsqueda que tienda a potenciar el sentido y valor efectivo de dicho componente dentro del marco académico y a legitimar la necesidad del mismo dentro de la construcción de una nueva sociedad más justa, participativa y equitativa, con una idea clara del sentido por lo humano en el hombre.

Palabras clave: Humanismo. Formación. Educación superior.

Introducción

En la educación superior de nuestro medio viene jugando un papel secundario el componente humanista inserto en los programas académicos. Tal situación genera una gran preocupación para las diferentes instituciones universitarias, toda vez que éste es un hecho que se enmarca en una sociedad en crisis, que clama por una humanización de su situación, teniendo en el retorno al humanismo la esperanza de una mejora o salida a la actual situación de complejas proporciones.

Tales condiciones nos invitan a adelantar una búsqueda que tienda a potenciar el sentido y valor efectivo de dicho programa dentro del marco académico superior y a legitimar la necesidad del mismo, dentro de la construcción de una nueva sociedad más justa, participativa y equitativa, con una idea clara del sentido por lo humano en el hombre.

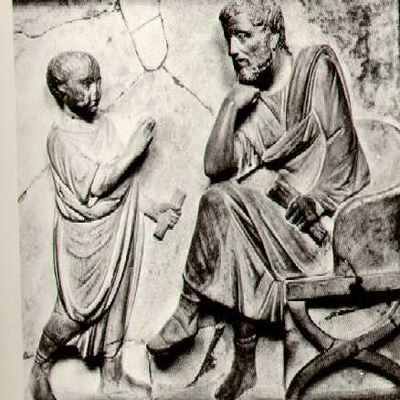

“Trata más bien de conseguir en torno tuyo algún bien que ha de quedarse contigo; mas no existe ninguno sino el que el alma encuentra en sí misma. Solamente la virtud proporciona un gozo perpetuo, seguro; incluso, si algún impedimento surge, pasa a modo de nubes que son llevadas por debajo y nunca vencen el día”. 1 Con una invitación tan bella, como la que acabamos de citar, Séneca, una de las figuras mas destacadas de la filosofía clásica, invita a un alumno suyo a buscar la virtud, señalando que es ella el camino al bien, el cual él mismo estima como la “felicidad”.

Pues bien, cabe anotar que la intención de buscar la felicidad no era solo del tiempo Romano o Griego, hoy mismo en nuestra sociedad esto se ha convertido en el dilema por resolver, y frente a tal problema es que el Ministerio de Educación Nacional ha venido haciendo esfuerzos para responder a esta situación de búsqueda, en la cual el último propósito es garantizar que en Colombia se preparen profesionales de alta calidad, académica, íntegros e integrales, con una visión clara de su deber con la sociedad.

Con tal inspiración, el Ministerio emitió la Ley 30 la cual establece en su artículo 6º como objetivo de la educación superior: “Profundizar en la formación integral de los colombianos, dentro de las modalidades y calidades de la educación superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país”.2

Con tal ilustración, nos situamos con claridad en la determinación parte del gobierno nacional por emprender un modelo formativo compuesto por varios aspectos, pero no resignados con esa postura nos situamos más lejos y vemos de forma más explícita algunos componentes que ordena deben hacer parte de los diferentes planes de estudio: “En todas las instituciones de educación superior, estatales u oficiales, privadas y de economía solidaria, serán obligatorios el estudio de la Constitución Política y la Instrucción Cívica en un curso de por lo menos un semestre. Así mismo, se promoverán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana.”3 Mas adelante añade: “La formación ética profesional debe ser elemento fundamental obligatorio de todos los programas de formación en las instituciones de educación superior.” 4

A todas éstas, lo que ha logrado la ley 30 de 1992 es imponer a las diferentes instituciones de educación superior unas condiciones especiales, a las cuales todas han de acogerse, pero lo complejo de tal fenómeno no se agota en dicha imposición, si no en la dificultad que implica para los diferentes centros educativos asumir tal situación sin contar con una directriz clara, que indique o señale con absoluta precisión: ¿De qué forma o a qué escala ha de ser aplicada esta normativa?, razón por la cual se ven abocadas a aplicar apoyadas en su buen juicio un programa que posibilite el cumplimiento a la medida partiendo de sus diferentes posibilidades.

A tales programas es a lo que hoy y desde hace un tiempo largo venimos denominando “Formación Humanista”, y que como ya decíamos, hace parte de los programas de todas las instituciones superiores del país, pero la situación no se agota, en el simple hecho de conformar el tan mentado proyecto o “programa de humanidades” o “formación humanista”, por el contrario es justo allí donde se inician los problemas, toda vez que al no contar con una directriz clara, las instituciones terminan dando tumbos de lado a lado, tratando de diseñar, componer, estructurar, en fin, de dar lógica a un plan que de fondo no hacía parte efectiva de su proyecto, pero que termina siendo adoptado, motivados por el propósito de cumplir firme y decididamente con las ordenanzas del Ministerio. Además de cumplir de forma íntegra con aquellos enunciados que definen los propósitos de la educación superior: “Sin embargo, el papel de la educación no puede quedarse en un mero proceso de adaptación a las exigencias externas, sino que ha de promover e influir activamente en los cambios sociales, económicos y culturales”5. Tales afirmaciones procedentes de todas las fuentes posibles que se refieren al espíritu de la educación superior, que sumadas a las disposiciones legales, terminan de poner en “calzas prietas” a los centros de educación superior, ante lo cual no se miden esfuerzos por revisar y ajustar lo otrora diseñado, y se inicia, entonces, de nuevo el debate que entorna toda la composición del tan polémico programa a partir de un sin número de preguntas. ¿Cuál es el propósito que se persigue con esta área?, ¿Qué asignaturas debe ofrecer?, ¿Cómo se deben ordenar las diferentes asignaturas del mismo?, ¿Qué perfil de docentes debe tener?, ¿Cómo se debe evaluar?, ¿Cómo se debe de integrar con las demás asignaturas que componen los diferentes programas académicos?.

En fin, son muchas las inquietudes a resolver, y que pretenden dar un piso sólido a la composición de dichos proyectos y que, desventuradamente, en muchos casos dada la premura que requiere el poner en marcha tales cursos, dejan de ser consideradas y por lo mismo terminan siendo abandonadas, descuidadas o relegadas a un segundo plano, en tanto que en la práctica los programas acaban como un intento frustrado por lograr una formación integral, un esfuerzo perdido por generar una nueva conciencia, y sus resultados serán un fiasco o, en las peores condiciones, no terminan siendo nada.

Pues bien, para meditar un poco más el propósito de tales cursos, dispuestos por la norma legal, a fin de que en la práctica deje de ser un motivo de angustia, de desacierto y caos, consideraremos el diseño de los programas de humanidades y meditar “Cómo Formar en Humanismo y No Morir en el Intento”. Para tal fin nos serviremos de las preguntas que anteriormente señalábamos hacen parte de la meditación ¿Cómo hacer un mejor diseño de dichos programas? y que reiteramos, son en la mayoría de los casos hechas a un lado, generando las mencionadas consecuencias, así que iniciaremos por considerar la primera cuestión: ¿Cuál es el propósito que se debe perseguir con un programa de formación Humanista?

Si nos aferráramos a una argumentación de tipo filosófico, bien al caso vendría citar al pensador Alemán Martín Heidegger, quien en su texto “Carta Sobre el Humanismo” nos señala: “Pues esto es humanismo: pensar y cuidar de que el hombre sea Humano y no “in-humano”, esto es fuera de su esencia”6

Visto así, el propósito de un programa de formación humanística no sería otro que el de velar por difundir en los estudiantes unos criterios claros sobre el deber que como seres humanos tienen con su género, y por lo mismo cumplen estos cursos con la intención de formar una sociedad donde el fundamento primordial, es el deber que tiene el hombre para con su especie, por encima de la búsqueda de un interés meramente económico, comercial, o productivo, con lo cual contribuiríamos a la construcción de una nueva sociedad compuesta por sujetos íntegros, sensibles y conscientes de su deber en el mundo más allá de la simple razón práctica impuesta por el modelo de mercados que difundió un espíritu anarquista y particular, derivándose en un individualismo desmedido que llevó a la sociedad contemporánea a la mencionada crisis actual de valores, que de hecho, no es tal crisis de valores sino una transposición de los mismos donde se anteponen los principios valorativos del modelo mercantil individualista, a los valores humanistas que se fundamentan en privilegiar la condición de especie antes que de sujeto.

De este modo podremos concluir que: el sentido que tiene una formación humanista en la educación superior es el de sensibilizar a los estudiantes para que una vez hechos profesionales pongan en práctica su conciencia de humanos al servicio de la especie de la cual hacen parte, sin anteponer sus intereses egoístas particulares.

Lógico o no, utópico o romántico, cabe anotar que dadas las condiciones no está por demás confiar en que dicho esfuerzo alcance, no la solución plena de nuestra crítica situación social, pero si al menos aporte unos elementos que lleven a la reflexión y permitan abonar el terreno para ir mejorando las condiciones a las generaciones venideras. Dicho sea de paso, no estamos solos en tal empeño pues en este mismo sentido se orientan esfuerzos en todas las sociedades. “La mayoría de los países ha puesto en marcha reformas educativas que persiguen una mayor calidad, eficiencia y equidad de la educación. Es un hecho, que la rapidez de los cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos plantea nuevas exigencias y desafíos que obligan a los sistemas educativos a una renovación constante para dar respuesta a las nuevas demandas y necesidades sociales”.6

Ya argumentada esta cuestión pasaremos a considerar el segundo interrogante que nos hacíamos frente a la disposición de los programas de formación humanista, esta es: ¿Qué asignaturas debe ofrecer un programa de formación humanista? A esta pregunta la reglamentación oficial ya tiene algunas disposiciones previas como lo son: la enseñanza de los principios constitucionales, la difusión de unos valores ciudadanos y la instrucción en ética profesional. Esto significa que la ley nos aporta un sustrato básico de los elementos que como mínimo debe tener un programa de formación humanista, pero con el ánimo firme de que dichas asignaturas no operen como simples ruedas sueltas que se imparten con el único ánimo de cumplir la ley, los distintos centros de educación superior han venido pensando: ¿De qué forma estas materias se pueden articular con otras, de manera que conformen un bloque sólido y más funcional en la tarea de cumplir con el propósito anteriormente citado?

Pues bien, a esta compleja cuestión debemos encaminarnos resaltando, que uno de los problemas que ha tenido la universidad actual, frente a la composición de los programas de humanismo ha sido el perder de vista los elementos mínimos a los que debe apuntar, reflejo de ello es la no existencia de una cátedra de Constitucionalismo en los programas, y que las pocas instituciones que cuentan con ella, la tienen absolutamente desarticulada dentro de sus programas académicos, o en el peor de los casos ésta aparece como un curso opcional al que los estudiantes no acuden por lo cual termina siendo abandonada y sin programación en los períodos subsiguientes. Hechos como estos hacen que sea preciso señalar que por ningún motivo debemos perder de vista la iniciativa de aportar unos conocimientos determinados, indicados en la norma legal, que antes bien, éstos deben ser el andamiaje de apoyo para construir el programa en pleno, así tendremos de precedente que tres son los lineamientos a tener presentes a la hora de diseñar un programa de humanidades o formación humanista, estos son: una formación constitucional o política que le permita al estudiante identificar el contexto social en el que está inmerso y en el que probablemente se verá sujeto adelantar su práctica profesional.

Segundo, una conciencia ciudadana, en la que el estudiante pueda identificar las necesidades de la sociedad a la que pertenece, incorporarse un vez graduado y en que medida él representa una promesa o una contribución que permita el mejoramiento de las condiciones sociales no solo como profesional sino además como miembro activo de dicha sociedad.

Finalmente la difusión de una Ética profesional, en la cual cada alumno llegue a interpretar la importancia que tiene el asumir una actitud recta y responsable frente a cada uno de los actos que como sujeto y, que como profesional, una vez graduado emprenda, actos de los cuales dependerá en muchos casos no solo su bien estar particular, sino el de un colectivo laboral y en algunas circunstancias, el de una sociedad en pleno.

Pasemos ahora a la tercera cuestión a tratar, la cual es: ¿Cómo se deben ordenar las diferentes asignaturas del programa de humanidades dentro del plan de estudios?. Aquí sí podríamos reconocer una ligera dificultad referente a que si damos un sitial determinado a una de las asignaturas, implícitamente estaríamos desvalorizando o subestimando la importancia de otra de ellas. Pero cabe anotar, que para dicha disposición es preciso valernos de un principio necesario y objetivo como es el de estimar con que habilidades o fortalezas llega el alumno al nivel de educación superior, y ante esta situación solo podremos anotar que aunque la coyuntura es de carácter particular, toda vez que depende tanto del talento del estudiante, como de la calidad de la institución de la cual procede. Una cosa sí es definitiva y no es conveniente pasarla por alto: “No todo conocimiento humanista se puede impartir en cualquier momento”, a esta afirmación estamos seguros que muchos se preguntarán: ¿Por qué razón afirman tal cosa?, y la respuesta a tal interrogante es la siguiente: no en todo momento el estudiante es consciente de los alcances y la dimensión del deber que implica el oficio o profesión que está aprendiendo. Para ilustrar un poco nuestra afirmación señalaremos un ejemplo: ¿Cómo un estudiante de segundo semestre de Ingeniería Ambiental, puede ser consciente de los alcances que tiene para su carrera el procurar difundir un programa de manejo de residuos sólidos en su casa?. Bien diferente puede ser esta condición en un estudiante de noveno o décimo semestre, el cual ve en su casa un campo de acción y una alternativa para poner en práctica algunos de los principios que le han aportado las diferentes materias dentro del proceso formativo, y por tanto ve en la tarea de difundir un programa de manejo de residuos sólidos en su casa, un acto de simple aplicación de su talento profesional o para cifrarnos en los principios humanistas de manera más precisa. ¿Cómo puede ser consciente de la importancia de la ética dentro del campo de la comunicación, un estudiante de primer semestre de dicho programa, cuando aún no tiene claro o está seguro de que es la comunicación su verdadera vocación profesional?

Estos son algunos ejemplos que nos permiten ilustrar la afirmación hecha anteriormente, y por la cual nos permitimos señalar que, aunque se considere que una materia del componente humanista tiene determinada prioridad por el valor de su contenido con respecto a otra, debe ser tenido en cuenta el grado de madurez de los estudiantes a la hora de abordar algunos contenidos, además de estimar la viabilidad que tienen los mismos de acuerdo a la formación alcanzada por los estudiantes, junto con la pertinencia de tal asignatura con relación a los intereses sociales y profesionales del estudiante dada su ubicación en el proceso formativo superior.

Abordaremos ya un nuevo interrogante: ¿Qué perfil de docentes debe tener un programa de formación humanista? Desafortunadamente, es necesario destacar que en esta cuestión la deuda de las instituciones de educación superior es mucha, en virtud de lo siguiente: toda vez que se desconoce o desatiende el papel que cumple el programa de formación humanista en la universidad, de este mismo modo se desconoce cuál debe ser el perfil indicado para los docentes que se disponen a servir las materias de dicho componente, ¿qué consecuencias ha generado tal conducta?. Varias y de inmensas proporciones cabe destacar, que en la mayoría de los casos los estudiantes desestiman la importancia de la formación humanista, a partir de identificar una cierta apatía por parte de algunos de los docentes que sirven dichas materias, o en algunos casos, ven como sus propios profesores subestiman la importancia de los aportes de este componente de la formación superior, generando en ellos una reacción estrictamente consecuente y que deja tal programa en el más absoluto descrédito siendo tachado en ocasiones como “el relleno”.

Pero si buscamos una fórmula, más que unas condiciones, tendremos que advertir que es necesario que los programas de formación humanista de las diferentes universidades deben ser ofrecidos por docentes formados en tales criterios, es decir con una educación netamente humanista, pues “nadie puede dar de lo que no tiene”, por tanto si su deber es formar en humanismo es vital que él mismo esté persuadido de aquello que difundirá, ya que es imposible hablar de aquello de lo cual no estamos convencidos y a esta condición debemos sumar una conciencia clara de la importancia que reviste dicho componente formativo dentro del esquema de educación superior, en el cual cumple con el propósito de contextualizar al sujeto dentro de la sociedad en que desarrollará su acción laboral, como de hacerlo consciente de la dimensión de sus actos como profesional y líder de un grupo particular.

A lo anterior es importante anexar que dadas las categorías de las asignaturas que se imparten en los componentes humanistas, el docente debe estar en la posibilidad de acompañar su enseñanza con un proceder recto que sustente lo que en discurso ya ha destacado.

Sigamos con la siguiente inquietud que ahora nos ocupa: ¿Cómo debemos evaluar una asignatura de formación humanista? Esta pregunta parecería ridícula si partimos del supuesto que al igual que las demás asignaturas del componente técnico, las humanistas son unas materias más del plan de estudios; visto de ese modo, su evaluación deberá ser el mismo que el de cualquier materia, pero es preciso tener en cuenta que a diferencia de las materias de carácter técnico, las humanidades no buscan aportar o brindar habilidades al estudiante sino que pretenden aportar elementos que le permitan ver con una óptica más sensible y humana el entorno social, cultural, político y económico que lo enmarca, a fin de mover en él una conciencia activa de su papel en la construcción del tejido social.

Siendo así la situación su evaluación, no puede, ni debe, ser igual al de una asignatura de orden técnico, sino que antes bien, su evaluación debe ser orientada por un sentido que estime cuanto ha logrado el estudiante comprender o estimar ese contexto del cual se le ha hablado dentro de las diferentes materias de carácter humanista, y una evaluación hecha desde esta perspectiva no podrá ser de ningún modo cuantitativa, sino más de orden conductivo, teniendo como referente la conducta y los cambios que en la misma ha alcanzado el estudiante a partir de los aportes de las materias de este orden.

Dicho modo de evaluación es probable que no se ajuste a los lineamientos o determinaciones de la ley, pero si se acercaría más a los resultados que en carácter de competencias debe buscar el modelo de educación superior.

Finalmente trataremos nuestra última inquietud. ¿Cómo se deben articular las materias del componente humanista con las demás asignaturas de orden técnico propias de los distintos programas académicos? A esta duda, la respuesta prácticamente se le ha dado de forma implícita en algunas de la respuestas anteriores, pero como probablemente no ha quedado resuelta del todo, destacaremos, que: dado el perfil formativo de los estudiantes, las humanidades deben buscar integrarse de modo proactivo a cada uno de los distintos programas académicos, pues aunque su propósito no es generar una habilidad particular, propicia para una acción profesional, su intención es fortalecer y potenciar el perfil de cada profesional para el desempeño en su área específica de acción, por tanto, no significa que se subordine a las materias o a los programas técnicos de cada programa, pero si es preciso, que articule sus contenidos de manera que puedan favorecer y vincularse a la acción que como profesional el estudiante se prepara a adelantar.

Tal proceder aportaría al componente humanista un valor sólido, que le permita ser reconocido como parte importante y cooperadora del proceso de formación de profesionales íntegros e integrales que persigue, o debe perseguir, la educación superior no sólo e nuestro medio sino en cualquier lugar.

Con esta breve meditación quisimos, de uno u otro modo, contribuir a la ya muy extensa lista de esfuerzos adelantados en pro de considerar los ajustes, cambios o características que se dan entorno a nuestro esquema de formación humanista, seguros de que no se encuentra aquí la última verdad, si somos conscientes de que en algo moveremos la reflexión de todos aquellos que componemos el sistema de educación superior y que nos vemos en la fundamental tarea de repensarla, a fin de encontrar sus fallas para advertir los cambios que se deben hacer, con el ánimo de mejorar cada vez más, buscando el camino a la excelencia.

Referencias

1. Séneca. Carta XXVII. En : Epístolas Morales. Barcelona : Editorial Juventud, 2000. p.85.

2. Colombia. El Congreso de la Republica. Ley 30 de diciembre 28 de 1992 : por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. (Diario Oficial No.40.700, 29 de Diciembre, 1992). Artículo 6º

3. Ibíd., Artículo 6º

4. Ibíd., Artículo 6º

5. Henríquez Guajardo, Pedro y Machado, Ana Luisa. Prologo. En : Blanco Guijarro, Rosa y Messina, Graciela. Estado del Arte Sobre las Innovaciones Educativas en América Latina. Bogotá : Convenio Andrés Bello, 2000. 180p.

6. Heidegger, Martín. Carta Sobre el Humanismo. Madrid : Editorial Taurus, 1970. p.14.

Revista Lasallista de Investigación - Vol. 3 No. 1 |